2020.01.24 『キャッツ』鑑賞@TOHOシネマズ楽天地

「キャッツ」は劇団四季版を10回以上鑑賞しているし、スタジオ収録版Blu-rayも何度も見ている大好きなミュージカル。実写化されると聞き、とても楽しみにしていたのだけど、公開日が近づいてくるにつれ聞こえて来る不評の数々。そしてビジュアルを見るにつけ不安でいっぱいに😅 でも、ムビチケ買っちゃったので公開初日に見に行ってきた。

ネタバレありです! 結末にも触れています!

ネタバレありです! 結末にも触れています!

「ロンドンの街角に捨てられた子猫ヴィクトリアは、ジェリクルキャッツと名乗る猫たちに導かれ、天上に昇る猫を決めるジェリクルボールに参加するが・・・」という感じですかね。これは・・・ 楽曲と役者たちの演技や歌唱がいいので後半盛り返したけれど、正直前半はちょっと無理かもと思った😅 大好きなミュージカルの映画化作品としてコレが残ってしまうというのは、個人的にちょっと残念😢

個人的に残念ではあるもの「キャッツ」自体のことを良く知らずに見て、ストーリーがないとか、ミュージカルが苦手だという理由で酷評されるのは悲しい😢 なので、そもそも「キャッツ」に明確なストーリーはないこと、そしてミュージカル作品の映画化だということは知っておいて欲しいと思う。

そもそものミュージカル作品について詳しくは Wikipediaを見て頂くとして、サラリと書いておくと「キャッツ」はイギリスの詩人T.S.エリオットの詩集「キャッツ ー ポッサムおじさんの猫とつきあう方法」の詩にアンドリュー・ロイド=ウェバーが曲をつけたもの。なのでもともと物語があるわけではないし、主役がいるわけでもない。おそらくミュージカル化するにあたり転生する猫を選ぶというストーリー的なものを考え、その猫としてグリザベラを設定したということなのだと思う。

Wikipediaを見て頂くとして、サラリと書いておくと「キャッツ」はイギリスの詩人T.S.エリオットの詩集「キャッツ ー ポッサムおじさんの猫とつきあう方法」の詩にアンドリュー・ロイド=ウェバーが曲をつけたもの。なのでもともと物語があるわけではないし、主役がいるわけでもない。おそらくミュージカル化するにあたり転生する猫を選ぶというストーリー的なものを考え、その猫としてグリザベラを設定したということなのだと思う。

1981年5月11日にロンドンで初演。実は初演時グリザベラ役は今作にオールドデュトロノミー役で出演しているジュディ・デンチだった。でも、直前にケガをしてしまい、代役としてエレイン・ペイジが出演したという経緯がある。日本では劇団四季が1983年に初演。どうやら劇団四季版は海外とは違うオリジナルの猫がいたりと、独自の変化を遂げているらしい。自分は劇団四季版しか見ていないので分からないのだけど、詳しい方によるとダンスシーンなども違っているらしい?🤔

というわけで、今作がミュージカルなのはそもそもミュージカル作品を映画化したからであり、ストーリーがないのはそもそもストーリがないから。

トム・フーパー監督作品。監督の作品は『英国王のスピーチ』(感想は コチラ)『レ・ミゼラブル』(感想は

コチラ)『レ・ミゼラブル』(感想は コチラ)『リリーのすべて』(感想は

コチラ)『リリーのすべて』(感想は コチラ)を見ている。全て良かったけれど、今作にあたり心配だったのは『レ・ミゼラブル』のあえての作り物感のセットやビジュアルが苦手だったため😣 作品の持っている力と俳優の演技は良かったし、良いと感じる演出もあった。例えばパリに巨大な象の像があったのは事実らしく、その辺り忠実に再現しているのかもしれないけれど、前述したように作り物感のある映像が自分の好みに合わなかった。とはいえ、それは個人的な感想ではあるのだけど、残念ながら今作ではさらにその合わなさが増していた。2作とも自分にとって思い入れの強い作品ということもあると思う。

コチラ)を見ている。全て良かったけれど、今作にあたり心配だったのは『レ・ミゼラブル』のあえての作り物感のセットやビジュアルが苦手だったため😣 作品の持っている力と俳優の演技は良かったし、良いと感じる演出もあった。例えばパリに巨大な象の像があったのは事実らしく、その辺り忠実に再現しているのかもしれないけれど、前述したように作り物感のある映像が自分の好みに合わなかった。とはいえ、それは個人的な感想ではあるのだけど、残念ながら今作ではさらにその合わなさが増していた。2作とも自分にとって思い入れの強い作品ということもあると思う。

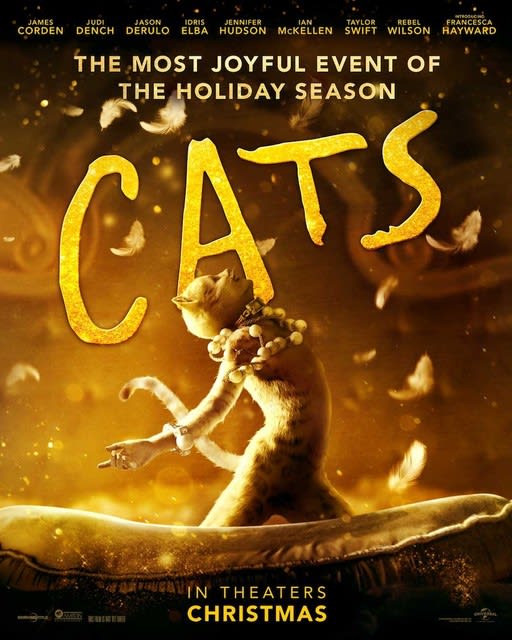

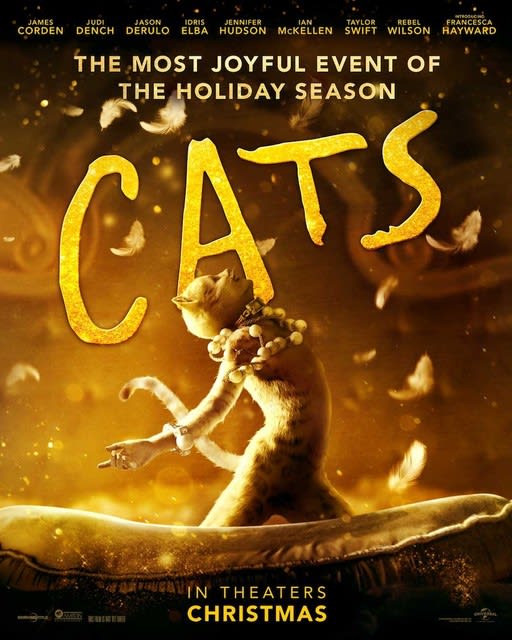

映画について毎度の Wikipediaから引用しておく。『キャッツ』(Cats)は、T・S・エリオットの『キャッツ - ポッサムおじさんの猫とつき合う法』に基づいた同名のミュージカル劇を原作とした2019年のイギリス・アメリカ合衆国のミュージカル・ファンタジー・コメディ・ドラマ映画。監督はトム・フーパーであり、彼にとっては『レ・ミゼラブル』以来2度目のミュージカルとなる。出演はジェームズ・コーデン、ジュディ・デンチ、ジェイソン・デルーロ、イドリス・エルバ、ジェニファー・ハドソン、イアン・マッケラン、テイラー・スウィフト、レベル・ウィルソン、フランチェスカ・ヘイワードらである。

Wikipediaから引用しておく。『キャッツ』(Cats)は、T・S・エリオットの『キャッツ - ポッサムおじさんの猫とつき合う法』に基づいた同名のミュージカル劇を原作とした2019年のイギリス・アメリカ合衆国のミュージカル・ファンタジー・コメディ・ドラマ映画。監督はトム・フーパーであり、彼にとっては『レ・ミゼラブル』以来2度目のミュージカルとなる。出演はジェームズ・コーデン、ジュディ・デンチ、ジェイソン・デルーロ、イドリス・エルバ、ジェニファー・ハドソン、イアン・マッケラン、テイラー・スウィフト、レベル・ウィルソン、フランチェスカ・ヘイワードらである。

ユニバーサル・ピクチャーズ配給で2019年12月20日にアメリカ、イギリスを皮切りに約40か国で公開された。批評家からはCGI効果、プロット、トーンを根拠に酷評され、2019年で最悪の1本との声も挙がっている。また商業的にも失敗し、1億ドルに近い製作費に対して2020年1月21日時点での興行収入は6100万ドルとなっている。

1990年代にミュージカルを原作としたアニメ映画がアンブリメーションによって計画されたが、スタジオの閉鎖により廃案となった。2013年12月、ミュージカル劇『キャッツ』の作者・作曲者であるアンドルー・ロイド・ウェバーはユニバーサル・スタジオは数年前に映画化権を獲得し、積極的に企画を進めていることをほのめかした。2016年2月、トム・フーパーが監督交渉中であり、またスキ・ウォーターハウスなどが出演者として構想されていることが報じられた。2016年5月、フーパーは監督に就任した。2018年1月、フーパーとワーキング・タイトルは正式にキャスティングを開始し、またその一方で映画を完全に実写にするか、CGで作るか、あるいはその両方の混合作品にするのかという技術的側面についても検討し、さらにアンドルー・ロイド・ウェバーが映画化の際に新曲を書き下ろすことを発表した。

2018年7月、ジェニファー・ハドソン、テイラー・スウィフト、ジェームズ・コーデン、イアン・マッケランがキャストに加わった。スウィフトは以前にフーパーの『レ・ミゼラブル』のエポニーヌ役のテストを受けていたが、今回はオーディション無しでボンバルリーナ役を得た。2018年10月、さらにイドリス・エルバとジュディ・デンチがキャストに加わった。デンチはかつてオリジナルの舞台ミュージカルにキャスティングされていたがアキレス腱断裂により降板しており、ロイド・ウェバーとフーパーはこの映画でオールド・デュトロノミーを女性にして彼女に役をオファーした。2018年11月、バレーダンサーのフランチェスカ・ヘイワードとスティーヴン・マックレーの他、レベル・ウィルソン、ジェイソン・デルーロ、ロバート・フェアチャイルドがキャストに加わり、イングランドのハートフォードシャーのリーブスデン・スタジオでリハーサルが行われた。

2019年7月18日に最初の予告編が公開され、多くの視聴者から否定的な反応を受けた。映画の上映開始初期には多くのCGIの失敗と不具合が含まれていた。ジュディ・デンチのキャラクターの猫の足の代わりに彼女自身の人間の手が結婚指輪付きで見える場面などが例に挙げられている。

2020年1月20日時点でアメリカ合衆国及びカナダでの興行収入は2680万ドル、その他の地域で3480万ドル、全世界で6160万ドルに達している。スタジオの損失は7100万ドルから1億ドルにのぼると見積もられている。レビュー・アグリゲーター・ウェブサイトのRotten Tomatoesでは272件のレビューで支持率は19%、平均点は3.77/10となった。Metacriticでは50件の批評で加重平均値は32/100と示された。

この後、延々と評判が悪いという内容が続くので引用は控える。とはいえ、ここまででも十分酷評ばかりだけれど😅 なんだかちょっとかわいそうになってきてしまったけれど、残念ながら自分も不満点を書かざるを得ないというのが正直なところ。

今作を作るにあたり、トム・フーパー監督はじめとした映画製作者サイドと、アンドリュー・ロイド=ウェバーはじめとした版権者(っていうのかな?)と、どの程度話し合いがなされて、どのような方向性で映画を作ろうということになったのかは不明なのだけど、映画化にあたり分かりやすくするため主人公を設定し、主人公が体験する形である程度のストーリー性を持たせたこと、キャラ変更があったこと、いくつかシーンが抜けているなどを除けば、基本元のミュージカル作品に忠実な展開になっている。「キャッツ」のファンとしては喜ばしいことではあるけれど、それが逆に映画化の足かせになったかなとも思える。自分含めて酷評しているけれど、「キャッツ」を映画するのはかなり大変な作業だったと思う。その辺り含めて、感想を書いていきたいと思う😌

overture

overtureが流れて映画が始まる。このシークエンスで舞台となるロンドンの街角が映し出されるのだけど、このビジュアル自体が自分的に好みではなかった。後のシーンでビッグベンやテムズ川が映りロンドンであることが分かるのだけど、ほとんどの場面で特にロンドンとは感じなかった。別にロンドンである必要はないのだけど、時代設定もよく分からない感じ。クラシカルな感じもするけど、ネオンサイン見えたりもする。とにかく全てがセットもしくはCGであって、ロケは一切行っていない様子。セット感満載でもCG多用であっても好きなビジュアルもあるのだけど、今回は全く合わなかった😭 これは個人的な好みだからしかたがない。好きな人ももちろんいると思う。

overtureの間に一台の車がやって来る。クラシカルなヒールを履いた足が白い袋を持って車を降りる。そして、その袋を投げ捨て車に戻り、車は去って行く。その様子を遠巻きに見ていた猫たちが集まって来る。すると白い袋はもぞもぞと動く。猫たちが引っかいたりすると、袋が破けて中から子猫が現れる。この猫はヴィクトリア(フランチェスカ・ヘイワード)で、ここに捨てられてしまったのだった。

Prologue: Jellicle Songs for Jellicle Cats / The Naming of Cats / The Invitation to the Jellicle Ball

ヴィクトリアを取り囲んだ猫たちは、リーダー格のマンカストラップ(ロビー・フェアチャイルド)やマジシャン猫ミストフェリーズ(ローリー・デヴィッドソン)らを中心に、自分たちはジェリクルキャッツだと名乗り、自分たちについてや、猫には特別な名前が必要であると語る。舞台ではJellicle Songs for Jellicle Catsから、歌って踊ってで一気にキャッツの世界に引き込まれるシーン。なのだけど、自分的に大きな違和感を覚えてしまったため、その後の全てのダンスシーンが作り物のように感じてしまった。

今作が不評な一番の理由は猫たちのビジュアルにあると思う。体を覆いつくす毛をCGで表現していて、耳や尻尾の動きも猫をよく研究して再現されていると思う。そこにメイクをした人間の顔が埋め込まれているような形になっているため、不気味なことになってしまっている。しかも、手と足は人間のままでペイントしてある。手はともかく足指が見えているのが自分的には苦手だった😫 手と足は猫のかわいさポイントの1つだからね。とはいえ、このビジュアルは見ているうちに慣れてはくる。のだけど・・・

前述したように体をCGにしてしまったことで、役者たちのボディラインが隠れてしまい、ダンスシーンが美しく見えない。製作陣としてはどこまで猫に寄せるか悩みどころだったのではないかと思うけど、おそらく猫っぽさを出すために腰のあたりに丸みをもたせたため、全体的にボッタリしたラインが美しくなく、せっかくの踊りが生きていないように感じた。個人的に一番致命的だったのは、例えばセットからセットに飛び移るシーンに明らかに分かるCGを使っているため、全てのダンスシーンで役者たちが超絶技巧を披露してもCGに見えてしまう。これはダメでしょう😫

さらに、前半は猫目線のようなカメラワークが入っていたり、作品全体にカット割りが多く落ち着かないため、カメラ酔いしそうになった。中盤のThe Jellicle Ballのシーンで特に感じたことのなのだけど、ダンスの動作が終わらないうちにカット割りして別のシーンに映ってしまうため消化不良。ヴィクトリア役のフランチェスカ・ヘイワードは英国ロイヤル・バレエ団のプリンシパルなわけだから、当然ながらバレエ的な動きをしているわけで、例えばグランジュッテは踏み切って空中姿勢で終わってしまうのだけど、バレエの動きとしては着地してポーズまでが一つの動きなわけで、その余韻が全くない。例えばフィギュアスケートで言えば、ジャンプの入り、空中姿勢、高さ、幅、そして着地してからの流れを見て採点されるわけで、それはその一連の動きが一つのジャンプということ。途中もしくは、着地した瞬間に別のカットに移ってしまうので、見ている側としてはとってもストレス。

何故くどくど書いているかというと、前述したとおり「キャッツ」には明確なストーリーがないため、ダンスの比重がとても高いミュージカルとなっているから。例えば「レ・ミゼラブル」は、ほとんど踊らない。ジェローム・ロビンスが手掛けた「ウェスト・サイド・ストーリー」でも、ダンスシーンは芝居の間に入って来る形。でも「キャッツ」は作品の90%くらいが歌って踊っているミュージカル。この辺りをどうするのかっていうのも難しい点ではあったと思うのだけど、ダンスシーンでストレスを感じさせてはダメでしょう。

The Old Gumbie Cat / The Rum Tum Tugger

そういう意味ではThe Old Gumbie Catの部分ではダンスというよりも、ビジュアル重視という感じで楽しいシーンにしようという印象は受けた。人間サイズのキッチンなどは自分の好みとは違っていても、なかなかおもしろかった。ジェニエニドッツのレベル・ウィルソンの歌はあまり上手いと思わなかったし、コメディエンヌでもあるけれど、正直あまり笑えなかった。この時点では猫ビジュアルに慣れていなかったのもあるし、舞台では猫たちが演じるネズミも擬人化しているためちょっと不気味だったこともある😅

ラム・タム・タガーのビジュアルは四季版を見慣れている身としては、思っていたのと違かったけど、ジェイソン・デルーロは歌も上手かったし、なかなか楽しかったと思う。

個人的に楽しみにしていたジェームズ・コーデンのバストファージョーンズ。劇団四季の舞台版を見慣れている者としてビジュアル面で舞台版と一番近かったのはバストファージョーンズかも。ジェームズ・コーデンがとても合っている。ただ、笑わせようとしている部分が自分に全く合わなかった💦 ジェームズ・コーデンをそんなに良く知っているわけではないのだけど、例えばインスタで見た路上で「オペラ座の怪人」のパロディやっちゃう感じとかとても好きなのだけど、変に下ネタって感じで😅

あと、このシーンでゴミ箱を倒して、残飯を猫たちが食べるシーンがあるのだけど、これがもう気持ち悪くて🤮 リアルではなくて作り物感のあるお肉などで、野良猫たちの過酷な生活を見せる意味もあるのかもしれないけれど、個人的にちょっと悪趣味に感じた。

Mungojerrie and Rumpelteazer

映画ならでわで良いなと思ったシーンは、Mungojerrie and Rumpelteazerのシーン。オス猫とメス猫の泥棒カップル。舞台版では2匹だけで歌い踊るのだけど、映画版ではヴィクトリアがマンゴジェリー(ダニー・コリンズ)

とランペルティーザ(ナオイム・モーガン)に引っ張られるような形で、お金持ちの人間のお屋敷に忍び込んで、歌ったり踊ったりベッドに飛び移ったりと大はしゃぎで、これはとても楽しいシーンだった。階段でのヴィクトリアのアントルシャカトルは、もう少し引きではない画で見たかったけれど。このシークエンスで人間のブレスレットかな?を首にかけているのが、上に貼った海外版ポスターのビジュアルとなっている。

Old Deuteronomy

いくつかキャラが変わった猫たちがいる。例えばグロールタイガー(レイ・ウィンストン)は後に出て来る劇場猫ガスが演じた役として、劇中劇で演じられるキャラクターだけど、今回は独立してマキャヴィティ(イドリス・エルバ)の仲間という形になっている。その中でも一番変わったのはオールドデュトロノミーで、なんと性別が変わってしまった😲 これはおそらく、初演時に出演する予定だったジュディ・デンチを出すためだと思われる。

初演時ジュディ・デンチはグリザベラ役の予定だったから、出演していたらメモリーを歌ったのかしら? 若い頃の歌唱力がどんな感じだったのか不明なのだけど、歌は正直お年を召しただけとは言い難い感じはある😅 だけど、それを補って余りある存在感。天上に転生するたった一匹の猫を選ぶ権限を持つオールドデュトロノミー。四季版のオールドデュトロノミーは悟り切っている感じで、対象者を積極的に探そうとはしていなかった。映画版も積極的に探しているわけではないけれど、誰にしようか迷っているというような描写が入る。それは、見ている側にどうなるのかという期待感を持たせるためだろうから特に問題はないし、その分オールドデュトロノミーの出番が増えているのもジュディ・デンチ好きとしてはうれしかった。そして、猫ビジュアルが一番合っていたのはオールドデュトロノミーだったかも。特に後ろ頭。

The Jellicle Ball

ここはもう本当に猫たちが歌って踊る場面なのだけど、チラチラとマキャヴィティたちの影があって、その辺りを見せる必要があるのは分かる。分かるのだけど、前述したようにダンスとしての一つの動作が完結しないうちに、別の猫の表情をチラリと見せるだけのカットを入れたりするので、ダンス重視で見ている側としてはストレスが溜まるし、こちらも前述したとおりCGを使った体のラインのおかげで美しく見えず、さらに一度CGを使ってしまったために役者たちの踊り自体もCGを使っているように見えてしまう。せっかく英国ロイヤルのプリンシパルが踊っているのに残念過ぎる😢 さすがにフランチェスカ・ヘイワードやスティーヴン・マックレーの踊りをCGとは思わないけど、とにかくアップ多用で上半身しか映らなかったり、引き過ぎて小さかったり、全身映っても足元が切れてたり、ポーズ前に別カットに行ったりストレス😣

映画なので自分のようにダンス重視で見ている人ばかりではないと思うけれど、せっかくダンスシーンを入れたのなら魅力が伝わり切らないのは残念過ぎる。今作に限らず、ミュージカル好きの映画監督がダンスを上手く撮れるとは限らないので、ここはダンスを撮るのが上手い撮影監督とかを使うという選択をぜひともしていただきたいところ。

Grizabella, The Glamour Cat

前半でもチラリと登場していて、ヴィクトリアが気にしてはいたのだけど、本格的にグリザベラ(ジェニファー・ハドソン)登場。舞台版ではグリザベラは元娼婦猫で年老いて落ちぶれているという設定だったけれど、落ちぶれてしまってはいるけれど元女優という設定に変更されていた。これは子供も見るからってことかしら? 娼婦だと何か人権侵害的なことでまずのかしら? イヤ、猫たちが彼女を嫌ったのは元娼婦だったからだと思うので、そこを変更してしまうと本質的な部分が違ってくるのではないかと🤔 早々ネタバレしてしまうけれど、元娼婦だから差別されていたけれど、彼女の辛さ寂しさ、本質的な美しさに触れて猫たちが彼女を受け入れ、そして彼女は転生することを許されるわけなので、そこ変えてしまうのはどうなのかしら? そして、グリザベラはマグダラのマリアのメタファーということではないのかしら? 「罪のない者のだけが石を投げよ」ということなのではないのかな? まぁ、キリスト教圏の人が変更したのだから、考え過ぎか😅

The Moments of Happiness / Memory

舞台版では2幕目のオープニング曲。オールドデュトロノミーが朗々と歌うナンバー。ジュディ・デンチ歌っておりました。そもそも猫は夜行性だし、一夜の出来事を描いていることもあり、舞台版はずっと夜だったのだけど、映画は夜が明けて来る。劇団四季版では今作のヴィクトリアにあたるシラバブという子猫が、やがて夜が明けると歌っているので、この変化はよかったかなと思う。朝日が当たる中でのオールドデュトロノミーは神々しかった。

Gus: The Theatre Cat

劇団四季版ではジェリーロラムが紹介するのだけど、映画版ではマンカストラップが行う。本名アスパラガスという劇場猫ガス(イアン・マッケラン)が、昔の栄光を歌う。舞台版ではGrowltiger's Last Stand including "The Ballad of Billy McCaw"という劇中劇に展開、ジェリーロラムがグリドルボーンという悪女猫として登場したりするのだけど、この部分はまるまるカットで、前述したとおりグロールタイガーは悪役猫として独立したキャラになっている。なので、ガスが歌って終了。イアン・マッケランは少しコミカルに、でも切なさをにじませさすがの演技を披露。こちらも高齢ということもあり、少し安定しない部分はあったものの、ガスのキャラを考えるとそれも味といえるかもしれない。この辺りから映画もどんどん見応えが上がって来た。やはり楽曲がいいし、名優が出ると締まる。

Skimbleshanks, the Railway Cat

個人的に2幕のお楽しみポイントの1つ。鉄道猫スキンブルシャンクスを紹介するシークエンスで、舞台版ではセットの一部であるゴミを持ち寄って、猫たちが汽車になる。このシーンがとてもかわいくて好き😍 とはいえ映画なので、この辺りどうするのだろうと期待していた。そして! スキンブルを演じるのが英国ロイヤル・バレエ団のプリンシパルであるスティーヴン・マックレー! これは期待大✨ どんなダンスを披露するのかと思っていたら、まさかのタップダンス! スティーヴン・マックレーはタップダンスも得意で、「不思議の国のアリス」のマッドハッター役でタップダンスを踊ったこともあるんだよね。これホントに超絶技巧です! このシーンは足元しっかり映してくれてうれしかったし、タップを躍らせたのも良かったと思う。スキンブルにキャラづけがされた。そして、なんと猫たちは線路の上を歩いてテムズ川を渡り、列車に乗り込む。このシーンは映画ならでわで良かったと思う。こういうシーンがないと映画化した意味がないし。

Macavity

舞台版ではディミータとボンバルリーナというカッコイイ雌猫2匹が歌い踊る。かなりダークでセクシーなイメージ。でも、ここも子供が見ることを想定したのか、かなり煌びやかなシーンに変更になっていた。ディミータは登場せず、ボンバルリーナ(テイラー・スウィフト)がゴンドラ的な物に乗って登場。他の猫たちを従えて、粉をまき散らしながらハスキーヴォィスで歌う。曲が声に合ってて良かったと思う。ダンスのジャンルが分からないけど、女性ポップ歌手がよくやる感じのダンスを披露。これも良かった。舞台版とはかなり印象が違うけれど、映像ならでわの変更になっているので、これはOK。

マキャヴィティは舞台版ではかなり謎に包まれていて、チラッとしか登場しない。映画版ではイドリス・エルバが演じていることもあり、しっかり登場。身長が高いこともありスラリとカッコイイ😍 このマキャヴィティがオールドデュトロノミーをさらってしまう。マキャヴィティはその他にもジェニエニドッツやガスもさらっていて、テムズ川に浮かぶ船に拉致しており、彼らを見張っていたのがグロールタイガーということになっている。これは映画オリジナルのエピソード。マキャヴィティの狙いはオールドデュトロノミーに天上に転生する猫に選んでもらうこと。これも映画オリジナルの設定で、舞台版ではマキャヴィティがオールドデュトロノミーをさらった理由はハッキリ描かれていなかったと思う。マキャヴィティがジェニエニドッツやガスを殺すと脅すと、それならば自分はテムズ川に身を投げると船の帆先に進むオールドデュトロノミー。

ここでシーンが切り替わる。このシーンが挿入されたのはマキャヴィティの出演シーンを増やすためと、オールドデュトロノミーをさらう事の理由付けだと思うけれど、特別ドキドキもせず。とはいえ、自分がその後の展開を知っているからかもしれない🤔

Mr Mistoffelees

さて、舞台では後半の見せ場の一つであるマジシャン猫ミストフェリーズのシーン。バレエが踊れる俳優がキャスティングされることが多く、32回転フェッテが最大の見もの。なのだけど、今回はなし😢 舞台版ではミストフェリーズは偉大なマジシャンで、早くから登場している小さな黒猫が2役演じているという設定らしく、マジシャンとして登場する時には電飾が光ベストのようなものを着ている。でも、映画版は最初からずっとミストフェリーズとして登場していて、さらにヴィクトリアのことを気に入るという設定にしているためか、マジシャン修行中という感じになっている。

マジックでオールドデュトロノミーを探そうということになり、ミストフェリーズに白羽の矢が立つ。舞台版では当然のように登場して歌って踊り、32回転フェッテまでしてオールドデュトロノミーを呼び戻すけど、映画版はマジシャン見習い的な感じなので、本人も無理だと消極的だし、何度も失敗してしまう。この辺りはハラハラさせるだけでなく、自分や仲間を信じる大切さとか、諦めないことなどを表しているのかもしれないけど、個人的にはちょっと長く感じた😅

Beautiful Ghosts

当然ながらオールドデュトロノミーは戻って来る。猫たちは大喜び😃 そんな中、ヴィクトリアは外にグリザベラの姿を見かけ、気になって出て行く。グリザベラは放っておいて欲しいという態度。そんなグリザベラにヴィクトリアが歌いかけるBeautiful Ghostsは映画オリジナル。どうやらテイラー・スウィフトが歌ったバージョンが主題歌として発売されたようだけれど、このシーンの歌唱はフランチェスカ・ヘイワード本人。キレイな声で歌も良かったと思う。

Memory

ヴィクトリアが導くように戻ると、グリザベラは意を決して扉を開けて中に入って来る。勇気をもって現れた彼女に猫たちは様々な反応を見せる。興味を持って見守る者、不快感をあらわにする者、好意を寄せようとする者。オールドデュトロノミーはそれをじっと見守っている。でも、好意を見せていた者たちも、敵意を持った猫たちに飲み込まれ、グリザベラを追い出そうとし始める。そこで、グリザベラが歌い出すのが、名曲Memory。

ジェニファー・ハドソンだから失敗はないと思っていたけれど、パワフルに歌い上げ過ぎたらどうしようかという不安がなくもなかった。Touch me~ の部分で感情がほとばしって欲しいし、もちろん歌い上げても欲しいのだけど、それはパワフル方向ではないので。でも、悲しみと絶望をにじませた歌い出しも良かったし、Touch me~ の部分もやり過ぎていなくてとても良かった。やっぱりこの曲は素晴らしい。前半の違和感を吹き飛ばすパワーがある。

The Journey to the Heavyside Layer

グリザベラの思いや本質的な美しさを知った猫たちは、彼女を受け入れる。そして、オールドデュトロノミーは天上へ転生する猫としてグリザベラを選ぶ。グリザベラはカゴのついた気球的なものに乗って天上へ登っていく。うーん。このデザインはどうにかならなかったのだろうか😅 イヤ、舞台版のもちょっとどうだろうと思う部分もあるのだけど、これはちょっと。イヤ、天上に転生するって、要するに天国に行くっていうことだよね? キリスト教的な考えがどうなっているのか不明だし、もしかしたら気球的なもので天上へ行くのかもしれないけれど、ちょっと安っぽい気がしてしまったのだけど😅

The Ad-Dressing of the Cats

空に昇り始めたグリザベラを乗せた気球的なものを追って、猫たちは外に出る。ピカデリーサーカスっぽいところで締めの歌唱。猫は求めるのだ唯一のその名。毎回ここで泣いてしまう😭 一緒に暮らすはっちゃんだけれど、名前も持たないまま野良猫として一生を終える猫たちのことを考えてしまう。イギリスの大詩人T.S.エリオットがこの詩にどのような思いを込めたのか正確には理解できていないけれど、猫を見てとても哲学的な感じがしていたのではないかなと思う。そして、誰にも唯一のその名がきっとあるということなのかなと。

映画は、ヴィクトリアがジェリクルキャッツに迎えられて終わる。舞台版はグリザベラが主役なのだろうと思う。ただ、彼女はあまり登場しないので、物語を引っ張る存在が必要だったということなのでしょう。舞台版では一応その役割がマンカストラップなのだけど、子猫が成長していく物語とした方が分かりやすいということかな。その辺りの変更はOKだと思うし、ヴィクトリアが主役なのであればこの終わりでOK。

キャストは皆良かったと思う。なかなか豪華で人数も多いので、それぞれのシーンで触れたキャストについては割愛。ヴィクトリアのフランチェスカ・ヘイワードが素晴らしかった。バレエシーンはピケターンの素早さや、グランジュッテの空中姿勢の美しさなど、鳥肌モノだった。歌も良かったと思う。ご本人はもう歌うことはないとおっしゃっているけれど。そもそも英国ロイヤル・バレエ団のプリンシパルだから、身体表現が素晴らしく、すべてにおいてかわいく美しかった。彼女に救われた部分は大きいと思う。

さて、散々な評判になってしまっているけれど、個人的には後半盛り返した印象。ただ、全体的にこれが「キャッツ」だと思うか聞かれたら、別モノですと答えるかな😅 前述したとおり「キャッツ」を映画化するのはとても難しいと思う。明確なストーリーがないこと、ダンスが主体であること、登場人物が猫であることなど。人間が猫を演じること、そして舞台版からそう遠くないイメージにするとビジュアルはどうすればいいのか? 舞台版の全身タイツがベストな気はするけれど、それならば1996年に作られたスタジオ収録版でいいわけで🤔

今回、役者の体のラインが見えてしまうことや、服を着ている猫といない猫がいるため、ポルノという意見もあるようだけれど、舞台版の全身タイツを見慣れた身としては逆に体のラインが見えず、ダンスが美しく見えないと感じたのは前述したとおり。自分も正直このビジュアルは好きではないけど、見ている間に慣れてはくる。でも、慣れたらそれでいいのかという疑問も😅

劇団四季が「キャッツ」を上演する場合、仮設の劇場を建ててしまう。一部、客席と一体化した舞台は基本固定で、劇中劇のシーンでセットが出て来るぐらいで、基本セットも変わらない。なので場面転換は猫たちのダンスや歌唱、そして小道具などで行っている。映画化するにあたり、そこをどうするかも難しかったかもしれない。猫たちがゴミを使って作る列車もいいけど、映画なら実際に汽車に乗せた方がいい。それが映画にする意味だから。とはいえ、前半部分はちょっと本来の「キャッツ」からかけ離れてしまった印象はあるかな🤔

もう、まとまらなくなってきたのでこの辺で止めるけど、決していい加減に作った作品ではないと思う。役者も、スタッフもみな頑張ったのだと思う。ただ、出来上がったものが「キャッツ」なのかというと、自分には別モノだなと思えるということを、長々と書いてみました😌

別モノとしてなら楽しめると思う。とはいえ、それでいいのか? でも、好みはそれぞれだから、気に入るかもしれないし、見てみるのもいいと思う。というオススメのしかたでございます😅

『キャッツ』公式サイト

『キャッツ』公式サイト

ネタバレありです! 結末にも触れています!

ネタバレありです! 結末にも触れています! Wikipediaを見て頂くとして、サラリと書いておくと「キャッツ」はイギリスの詩人T.S.エリオットの詩集「キャッツ ー ポッサムおじさんの猫とつきあう方法」の詩にアンドリュー・ロイド=ウェバーが曲をつけたもの。なのでもともと物語があるわけではないし、主役がいるわけでもない。おそらくミュージカル化するにあたり転生する猫を選ぶというストーリー的なものを考え、その猫としてグリザベラを設定したということなのだと思う。

Wikipediaを見て頂くとして、サラリと書いておくと「キャッツ」はイギリスの詩人T.S.エリオットの詩集「キャッツ ー ポッサムおじさんの猫とつきあう方法」の詩にアンドリュー・ロイド=ウェバーが曲をつけたもの。なのでもともと物語があるわけではないし、主役がいるわけでもない。おそらくミュージカル化するにあたり転生する猫を選ぶというストーリー的なものを考え、その猫としてグリザベラを設定したということなのだと思う。 コチラ)『レ・ミゼラブル』(感想は

コチラ)『レ・ミゼラブル』(感想は コチラ)『リリーのすべて』(感想は

コチラ)『リリーのすべて』(感想は コチラ)を見ている。全て良かったけれど、今作にあたり心配だったのは『レ・ミゼラブル』のあえての作り物感のセットやビジュアルが苦手だったため😣 作品の持っている力と俳優の演技は良かったし、良いと感じる演出もあった。例えばパリに巨大な象の像があったのは事実らしく、その辺り忠実に再現しているのかもしれないけれど、前述したように作り物感のある映像が自分の好みに合わなかった。とはいえ、それは個人的な感想ではあるのだけど、残念ながら今作ではさらにその合わなさが増していた。2作とも自分にとって思い入れの強い作品ということもあると思う。

コチラ)を見ている。全て良かったけれど、今作にあたり心配だったのは『レ・ミゼラブル』のあえての作り物感のセットやビジュアルが苦手だったため😣 作品の持っている力と俳優の演技は良かったし、良いと感じる演出もあった。例えばパリに巨大な象の像があったのは事実らしく、その辺り忠実に再現しているのかもしれないけれど、前述したように作り物感のある映像が自分の好みに合わなかった。とはいえ、それは個人的な感想ではあるのだけど、残念ながら今作ではさらにその合わなさが増していた。2作とも自分にとって思い入れの強い作品ということもあると思う。 Wikipediaから引用しておく。『キャッツ』(Cats)は、T・S・エリオットの『キャッツ - ポッサムおじさんの猫とつき合う法』に基づいた同名のミュージカル劇を原作とした2019年のイギリス・アメリカ合衆国のミュージカル・ファンタジー・コメディ・ドラマ映画。監督はトム・フーパーであり、彼にとっては『レ・ミゼラブル』以来2度目のミュージカルとなる。出演はジェームズ・コーデン、ジュディ・デンチ、ジェイソン・デルーロ、イドリス・エルバ、ジェニファー・ハドソン、イアン・マッケラン、テイラー・スウィフト、レベル・ウィルソン、フランチェスカ・ヘイワードらである。

Wikipediaから引用しておく。『キャッツ』(Cats)は、T・S・エリオットの『キャッツ - ポッサムおじさんの猫とつき合う法』に基づいた同名のミュージカル劇を原作とした2019年のイギリス・アメリカ合衆国のミュージカル・ファンタジー・コメディ・ドラマ映画。監督はトム・フーパーであり、彼にとっては『レ・ミゼラブル』以来2度目のミュージカルとなる。出演はジェームズ・コーデン、ジュディ・デンチ、ジェイソン・デルーロ、イドリス・エルバ、ジェニファー・ハドソン、イアン・マッケラン、テイラー・スウィフト、レベル・ウィルソン、フランチェスカ・ヘイワードらである。