まつもと城下町湧水群歩き回り 源智の井戸(げんちのいど)

場所 : 長野県松本市中央3丁目7−8 付近

東側から見ています。

西側から見ています。

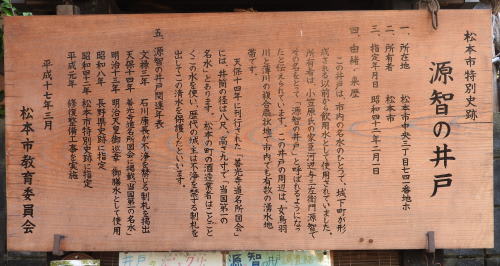

源智の井戸の説明板です。

源智の井戸は、小笠原氏の家臣で庄内宮村の地頭河辺縫殿助(かわべぬいどののすけ)が入道して河辺縫殿助源智となり、その源智の旧跡にあるのでその名がついたようです。

1849年(嘉永2年)に名古屋で刊行された「善光寺道名所図会」ではこの源智の井戸を、

『井筒亘八尺・高9寸、清泉湧出して、当国第一の名水とす。松本街中の酒造は尽く此水にて制するなり。殊勝の清水なるゆへ、代々の領主より制札を出し給ふ。井戸の制札は稀なりといふ。・・・・・』

と紹介しています。

※参考文献 図説松本の歴史(上) 郷土出版社

この源智の井戸は源智川(榛の木川)の源流となっており、現在は高砂通りの北側を西へ流れ、本町へ出る手前で道を横切って向きをかえ南へ流れています。

桜咲く頃の源智の井戸です。

《 松本の「げんち」の漢字表記 》

松本市には漢字表記では三つの「げんち」があります。

一つは源智の井戸の「源智」、一つは源池小学校の「源池」、一つは南源地町会や北源地町会の「源地」です。

源智の井戸の「源智」の由来は、小笠原氏の家臣で庄内宮村の地頭河辺縫殿助が入道して河辺縫殿助源智となり、その河辺縫殿助源智源智の旧跡にある井戸という事で源智の井戸と呼ばれています。

※以下の記述は2011年7月31日の市民タイムスの記事より引用させていただいています。

源池小学校の「源池」の由来は、源池小学校の前身の松本尋常高等小学校(旧開智学校)源池部が創設された1904年の校舎落成式の祝辞に「本校舎付近(現在の松本市美術館辺り)一帯之ヲ源池ト称シ古ヨリ清水ヲ以テ名アリ」とあり、地名の「源池」を取ったということが想像できる。

地名の「源地」の由来は、源智の井戸近辺を歩くと旧町名碑があり、源智の井戸にちなみ「水源という意味も加味して源地とした」とあります。