作家の城山三郎と、渋谷を縄張りにした「安藤組」の組長を解散して俳優になった安藤昇に意外な共通点がある。

奥さんに先立たれた愛妻家の城山さんが出会いから亡くなったあとの喪失感を描いた「そうか君はもういないのか」は涙無くしては読めない。城山さんの硬派な経済小説や人物伝も好きだ。

インテリヤクザと呼ばれた安藤昇の「安藤組」は、法的には愚連隊であるらしい。「塀の中の懲りない面々」でブレークした作家の安部譲二は構成員。「安藤組」解散後に東映の任侠映画や実録映画で俳優として活躍した。

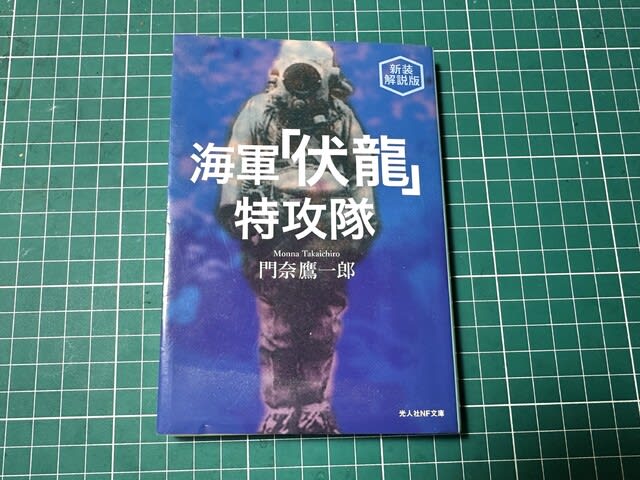

城山は予備士官として、安藤は予科練出身航空兵として、海底で米軍上陸舟艇を待ち伏せし、竿の先につけた爆弾で突いて自爆攻撃する「伏龍」の特攻隊員の生き残りなのだ。

「特攻は志願だった」とするのは、特攻を命じた側が戦後に広めた責任逃れのプロパガンダで、実際には半ば強要であったり、「伏龍」隊員のように部隊配属と同時に否応なく特攻を命じられたケースも多かった。

「伏龍」の潜水装備はお粗末極まりなく、訓練中に犠牲者が多発していた。

「伏龍」で多かった事故は、呼吸で排出される二酸化炭素を還元する苛性ソーダが逆流して、飲み込む死亡事故だった。

本書の著者も生き残った元隊員で、口から泡を吹いて長時間にわたって悶絶した末の亡骸は、遺族に見せられる状態ではなかったし、多い時には午前中の訓練だけで20名くらいは犠牲が出た、と証言している。

正確な犠牲者数は、敗戦時に資料が燃やされてわかっていない。

海軍の公式見解は、特攻は現地部隊の要望でおこなったものであり、軍令部(大本営)からの命令ではないので「作戦」ではない、だ。

が、ミッドウェー海戦で大敗した直後から、「伏龍」「回天」「桜花」「震洋」などの特攻兵器を極秘開発していたのは、他ならぬ軍令部だった。

予科練出身の少年兵の年齢は16~18歳くらい。自分の子供と同じ年齢の少年兵たちが、暗い海底でもだえ苦しんで死んでいく形相は、無論、軍令部の高級士官たちは知らない。

そして「後から俺もいく」という言葉を実行した高級軍人は僅かにいたにしろ、大部分は戦後も生き延びて自分は反対する立場だった、あるいは断っても志願されて困ったと証言している。

特攻を美辞麗句で賛美する保守政治家やブレーンがいるが、鵜呑みにしてはいけない。

「知覧特攻平和会館に行っら、カワイソウで涙が止まりませんでした!」で終わってもいけない。

それに至った経緯をきちんと理解して、二度と同じことが起こらないように警戒すること。これに尽きる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます