竹ヒゴによるヒスイの穿孔実験が成功した。

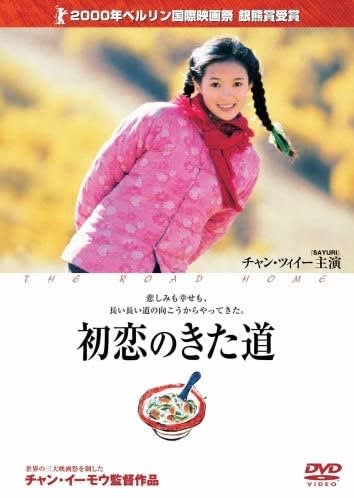

最初に使った道具は、弓錐式発火具の先端に差替えできる竹ヒゴを付けていたが、以前に観て感動したチャン・イーモウ監督の中国映画「初恋のきた道」の中で、割れた茶碗を小型の弓錐で小孔を開けて金属の「かすがい」を差し込んで補修する「かすがい直し」の職人さんが出ていたことを思い出し、確認のために再び視聴。

なんど観ても名画です!映画の字幕では「鋳掛屋」とあったが、鋳掛は熱で金属を溶かして鍋などを補修する技術なので、正式には「かすがい直し」

職人さんが使っている道具と使い方を何度も観察して、発火具よりずいぶんと小型で、扱い方も違うと気付いた。

弓を胡弓を弾くように優雅な仕草で穿孔具を扱っているのだけど、引く時に手首を半回転させているので、絃が上下に動いていること、それと錐の直径が5㎜程度なので非常に回転速度が速いことに注目!

最初に使っていた発火具改良の弓錐は、1時間で1㎜くらい穿孔できていた・・・こんなでかくなくていいのですね。こげ茶色の棒は回転させる「火錐杵」だが、和光大学の社会人講座で最も効率がいいと教わった15㎜の直径であります。

改良型の「火錐杵」、実際は錐棒は全長を短くして軸ブレを減少させ、直径も8㎜にしたので円周は以前の約半分。ということは同じ回数の弓を引くと回転数が倍になるんじゃね?と考えた訳だ。バイクを速く走らせる時や、トルクを重視する時にスプロケットを交換するのと同じ原理!

以前の発火具では、長く使っていると竹ヒゴを装着する先端パーツが水でふやけて軸ブレが起きることもあったので、今回は水に強いチーク材で作り、ステンレスパイプに差し込む方式にした。

火錐杵の後端には、摩擦で短くならないようにするためと、摩擦抵抗を減ずるために水晶ビーズをはめ込んだ。

改良したら確かに回転数は増えたが、その分は竹ヒゴの減りも早く、穿孔能力が倍になったという訳でもないが、疲労度はやはり違う。

材料準備、来客、至急の仕事、道具の改良などもあり、足掛け5日目の夕方、なんの前触れも手応えもなく孔が貫通していた。

ぬなかわヒスイ工房は、1,700年前の玉作遺跡の真上にあり、勾玉も出土している。

正式な遺跡名は「笛吹田遺跡」だが、ぬなかわ族のヒスイ工房だから「ぬなかわヒスイ工房」であり、私の工房名はここに由来している。

1,700年前の「ぬなかわヒスイ工房」は、弥生時代後半から古墳時代前半の遺跡なので、すでに鉄針を使っていただろうし、穿孔具も不明だけれども、同じ場所で人力穿孔したことに変わりがなく、感慨無量・・・。

ただし、この実験は「縄文式のヒスイ穿孔の再現」ではないことを明確にしておきたい。

穿孔具の出土がない訳だから、あくまでも再現ではなく検証実験ですネ。