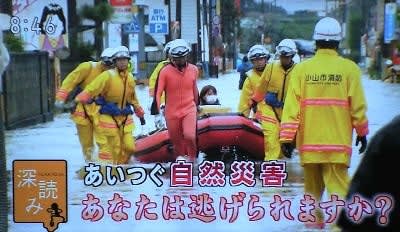

■あいつぐ自然災害 あなたは逃げられますか? @週刊ニュース深読み

“70年以内に、首都圏内で直下型地震が起きる確率は30%”

印刷・配送費に約20億4000万円かかった。有料で他地域にも配布可能

この冊子の元になったのはスイスの「民間防衛」

今回の栃木県の例

今回の栃木県の例

あらゆる避難指示は出ていた

ハザードマップは2009年に作成してあった

1mの浸水と言われてもピンと来ない/実際の浸水範囲とほぼ同じだった

ヘリコプターは40機出動+ボートも出して3000人体勢で救出活動

逆に言えば、実際は「逃げ遅れた」「逃げなかった」人たちで、助かったのは奇跡的な偶然が重なったから

昼間だったこと(大雨は真夜中に強くなることが多い

昼間だったこと(大雨は真夜中に強くなることが多い

風が弱かったこと(風が強いとヘリは飛べない

風が弱かったこと(風が強いとヘリは飛べない

堤防が4mと比較的低かったこと(高いと、逆に決壊した時の威力が大きい

堤防が4mと比較的低かったこと(高いと、逆に決壊した時の威力が大きい

河川の名前などから分かる、その土地の歴史

河川の名前などから分かる、その土地の歴史

例:

荒川:昔、人が整備した(『ブラタモリ』でもゆってたような? 文字通り荒い川

天竜川:竜が暴れるほどの川であるという意味

なぜ逃げないのか「正常性バイアス」

なぜ逃げないのか「正常性バイアス」

バイアスとは「偏見」の意味。

堤防などで、ある程度守られている現代。

昔は、大雨が降れば、川の様子を見に行ったり、土嚢を積んだりして対処していた。

アナウンサーも「緊迫感をもって呼びかけるように」と指導されていても、

大雨警報がきても、なぜかピンと来ない、逃げないのには心理的な「人間の本能」が作用しているという。

「私は大丈夫」という理由

「私は大丈夫」という理由

高齢者に多い。鬼怒川は60年前にも氾濫しているが、今は堤防も整備したし、

経験値が逆の方向に作用するケース。

決壊した所からは離れている、川からウチは遠いからという理由(私の近所のおばちゃんも自信たっぷりにこうゆってた

ここまではまだ水が来ていないから大丈夫、など

「人には、危険だと思いたくない。逃げるなんて面倒だ、という心理が働く。

逃げて、何もなかった時に恥ずかしいなど。普段通りにしていたいと思う。

また、他人事だと思い、自分に不幸がふりかかると考えたくない。

しかし、そもそも災害とは、一生に一度あるかないかのこと。

このバイアスの意識を取り払うことがとても大事。命が助かるか、助からないかの問題」

脱!正常性バイアスの取り組み例

脱!正常性バイアスの取り組み例

釜石市の子どもたちは、東日本大震災の際、自ら率先して逃げて助かった

「子どもは、教えられたことを純粋に実行するという“正常性バイアス”がまだ作られる前の段階。

子どものうちから、防災訓練をして、“疑似体験”させることで、

日常的に家庭でも話し合う機会を作る環境にすることで、大人も逃げるようになる」

歌と体操なども作って、子どもにPRした

歌と体操なども作って、子どもにPRした

湘南に住んでいる川島さんは、東日本大震災の時、誰も逃げようとしなかったことを教訓にした。

三条市の「逃げどきマップ」

三条市の「逃げどきマップ」

メートルではなく、具体的に「2階以上」などと書いて分かりやすくした

ポイント1:“危険”をイメージさせる

ポイント1:“危険”をイメージさせる

ポイント2:“行動”をイメージさせる

ポイント2:“行動”をイメージさせる

この取り組みのおかげで、死者を減らすことが出来た。

FAXからのアイデア

「もっと情報をピンポイントで出したらどうか」

まとめ

まとめ

1.自分がどんな環境に住んでいるか、住民同士、ネットなどで情報を共有する。

2.説明するメディア、市区町村も、丁寧に、具体的に。説明会を開くなどして、他人事を「我が事」にする。

3.こうした取り組みがさかんな所は、実は、過去に酷い災害に遭った場所。経験を生かしている。

4.一人暮らしでも、家族があっても、助け合う精神「共助」が必要。

5.高齢者はとくにネットなどから情報をとるのは難しい。若者の助けが必要。

6.どれも「地域力」。行政だけではムリ。避難勧告の出し遅れの例もある。必ず出るとは限らない。

「河川課」というのは都道府県にしかない(?

「情報には“なさけ”という文字が入っている。人のココロに訴える具体性が必要。

情報は万能ではない。あらかじめ、早めに逃げる。

避難所に行って、何もなかったら“良かったね”と言える意識」

「情報には、2つの意味がある。1.インフォメーション と、2.インテリジェンス(知恵)」

「災害は繰り返す。自分が住んでいる地域の歴史、危険性(低地か、川に近いか、山に近いか、火山に近いかなど)を知ること」

“70年以内に、首都圏内で直下型地震が起きる確率は30%”

印刷・配送費に約20億4000万円かかった。有料で他地域にも配布可能

この冊子の元になったのはスイスの「民間防衛」

今回の栃木県の例

今回の栃木県の例

あらゆる避難指示は出ていた

ハザードマップは2009年に作成してあった

1mの浸水と言われてもピンと来ない/実際の浸水範囲とほぼ同じだった

ヘリコプターは40機出動+ボートも出して3000人体勢で救出活動

逆に言えば、実際は「逃げ遅れた」「逃げなかった」人たちで、助かったのは奇跡的な偶然が重なったから

昼間だったこと(大雨は真夜中に強くなることが多い

昼間だったこと(大雨は真夜中に強くなることが多い 風が弱かったこと(風が強いとヘリは飛べない

風が弱かったこと(風が強いとヘリは飛べない 堤防が4mと比較的低かったこと(高いと、逆に決壊した時の威力が大きい

堤防が4mと比較的低かったこと(高いと、逆に決壊した時の威力が大きい 河川の名前などから分かる、その土地の歴史

河川の名前などから分かる、その土地の歴史例:

荒川:昔、人が整備した(『ブラタモリ』でもゆってたような? 文字通り荒い川

天竜川:竜が暴れるほどの川であるという意味

なぜ逃げないのか「正常性バイアス」

なぜ逃げないのか「正常性バイアス」

バイアスとは「偏見」の意味。

堤防などで、ある程度守られている現代。

昔は、大雨が降れば、川の様子を見に行ったり、土嚢を積んだりして対処していた。

アナウンサーも「緊迫感をもって呼びかけるように」と指導されていても、

大雨警報がきても、なぜかピンと来ない、逃げないのには心理的な「人間の本能」が作用しているという。

「私は大丈夫」という理由

「私は大丈夫」という理由

高齢者に多い。鬼怒川は60年前にも氾濫しているが、今は堤防も整備したし、

経験値が逆の方向に作用するケース。

決壊した所からは離れている、川からウチは遠いからという理由(私の近所のおばちゃんも自信たっぷりにこうゆってた

ここまではまだ水が来ていないから大丈夫、など

「人には、危険だと思いたくない。逃げるなんて面倒だ、という心理が働く。

逃げて、何もなかった時に恥ずかしいなど。普段通りにしていたいと思う。

また、他人事だと思い、自分に不幸がふりかかると考えたくない。

しかし、そもそも災害とは、一生に一度あるかないかのこと。

このバイアスの意識を取り払うことがとても大事。命が助かるか、助からないかの問題」

脱!正常性バイアスの取り組み例

脱!正常性バイアスの取り組み例

釜石市の子どもたちは、東日本大震災の際、自ら率先して逃げて助かった

「子どもは、教えられたことを純粋に実行するという“正常性バイアス”がまだ作られる前の段階。

子どものうちから、防災訓練をして、“疑似体験”させることで、

日常的に家庭でも話し合う機会を作る環境にすることで、大人も逃げるようになる」

歌と体操なども作って、子どもにPRした

歌と体操なども作って、子どもにPRした

湘南に住んでいる川島さんは、東日本大震災の時、誰も逃げようとしなかったことを教訓にした。

三条市の「逃げどきマップ」

三条市の「逃げどきマップ」

メートルではなく、具体的に「2階以上」などと書いて分かりやすくした

ポイント1:“危険”をイメージさせる

ポイント1:“危険”をイメージさせる ポイント2:“行動”をイメージさせる

ポイント2:“行動”をイメージさせる

この取り組みのおかげで、死者を減らすことが出来た。

FAXからのアイデア

「もっと情報をピンポイントで出したらどうか」

まとめ

まとめ1.自分がどんな環境に住んでいるか、住民同士、ネットなどで情報を共有する。

2.説明するメディア、市区町村も、丁寧に、具体的に。説明会を開くなどして、他人事を「我が事」にする。

3.こうした取り組みがさかんな所は、実は、過去に酷い災害に遭った場所。経験を生かしている。

4.一人暮らしでも、家族があっても、助け合う精神「共助」が必要。

5.高齢者はとくにネットなどから情報をとるのは難しい。若者の助けが必要。

6.どれも「地域力」。行政だけではムリ。避難勧告の出し遅れの例もある。必ず出るとは限らない。

「河川課」というのは都道府県にしかない(?

「情報には“なさけ”という文字が入っている。人のココロに訴える具体性が必要。

情報は万能ではない。あらかじめ、早めに逃げる。

避難所に行って、何もなかったら“良かったね”と言える意識」

「情報には、2つの意味がある。1.インフォメーション と、2.インテリジェンス(知恵)」

「災害は繰り返す。自分が住んでいる地域の歴史、危険性(低地か、川に近いか、山に近いか、火山に近いかなど)を知ること」

状態メモ

状態メモ