■出張深読みin福島 どう支える?"原発避難者" @週刊ニュース深読み

原発停止

原発停止

安倍首相:日本は資源に乏しく原子力発電は不可欠。新規制基準に適合。原発の再稼動を進めていく方針に変わりはない考え。

(そう言うなら、安倍さんの自宅を原発の近所に引っ越してみてはどうだろうか?

もう随分前から風力、太陽光などなど、電気を起こすシステムを変える時代に入っているんだ

被災地の今

被災地の今

帰宅難民として5時間歩いて自宅に深夜戻った私は、しばらくこれら映像やニュースをまともに見られなかった。

「防災対策庁舎」

「庁舎は記憶として残すべき」「庁舎を見るのは辛いので解体すべき」という意見に大きく分かれている。

今後15年、県有化して、時間をかけて議論することに。

息子を亡くしてから時間は止まったまま

息子を亡くしてから時間は止まったまま

今も息子にメールを送り続けることで、5年間気持ちを支えてきた父親。

世界最悪の事故となった東電福島第一原発

世界最悪の事故となった東電福島第一原発

仮設校舎での卒業式

仮設校舎での卒業式

卒業生はプレハブの仮設校舎で3年間を過ごした。

NHKアンケート

NHKアンケート

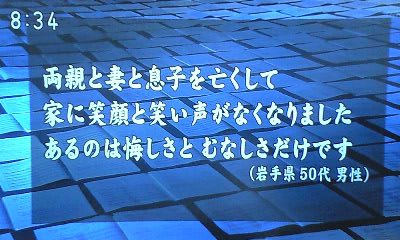

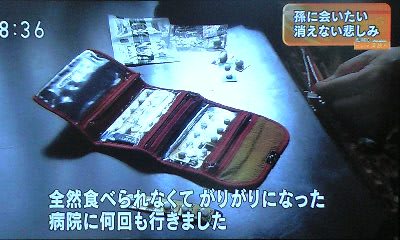

夫と孫を失った消えない悲しみ

夫と孫を失った消えない悲しみ

3人の孫を助けに行った夫とともに帰らなかった。

「最初は涙も出ませんでした。孫の成長だけが楽しみだったですから」

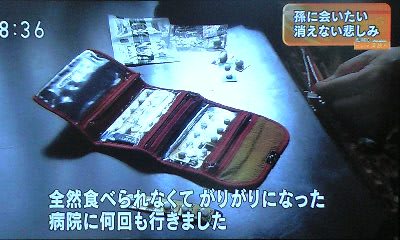

毎日眠れず、食欲もなくなり、クスリに頼る日々が続いている

週4回、移動販売車が来るたび花を買い、遺影の周りに飾る

「孫がいなくなってから何もしてあげられない。どうしたらいいんだろうと思い、

自己満足もあるんだけれども、孫も喜んでくれるんじゃないかとなと思って」

編み物も始めた。

「孫たちが寝る時によくクマのぬいぐるみを握っていたから」

「現実を見れば、5年も経ったんだと実感しますけど、昨日みたいな気がします。悲しみは消えないです」

*

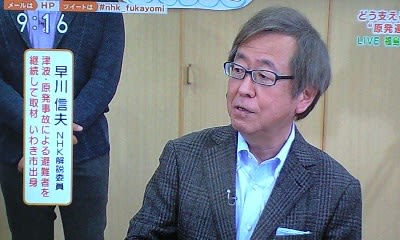

原発から近い団地から被災者の方々とともに「深読み」コーナーを紹介した。

「50%ていうのも不思議なくらい本当に進んでいないと思います。外見は進んでも、心は全然ついていってない」

仮設との違いは家賃が発生すること。期限はないのでずっと住んでもよい

もともと住んでいた町ごとに割り振られている。スロープがあり高齢者も住みやすい。

間取りは2LDK。仮設は四畳半1間で隣りの咳払いも聞こえた(ウチも聞こえます・・・

閉じこもりがちなお年寄りのために「おでん祭り」が行われた。

屋台もおでんも団地の人たちが作っている。

同じ団地に住んでいるのに、同じ町の出身だと、この日に知った人もいる。

集まった人数は団地に住む人の2割くらい。

団地の105人にこれまでの話を聞いた~復興の歩み

団地の105人にこれまでの話を聞いた~復興の歩み

1.地震後、原発事故が起こり、どんどん避難指示の範囲が広がった

2.あちこちの避難所を転々とした。平均5.8箇所。多い方は14箇所

例:1ヵ月の間に、浪江から→南相馬→福島市→山形→新潟→宮城

3.仮設では家族と同居か別居かを選択しなければならなかった

年配の方は故郷に帰りたいため近くの仮設を選んだが、子ども世代は「放射能が怖いから帰りたくない」

「小学生の子どもを避難先の学校に慣れさせたい」と意見が分かれ、6割の家族構成が変わり、そのまま1年が経った

4.国は、放射線量の高さごとに3つに区分し、避難指示区域のめどを表した

緑色部分から除染して帰れるようにしたため「一時帰宅」も増えたが、

実際帰ってみると、帰宅の思いが揺らいだ人が多かった。

理由は、故郷が荒廃して、廃棄物の袋が山積みになり、「絶対安全だ」と言われた原発が信じられなくなったから。

答えが出せないまま4年後、公営に移った。

5.除染を加速し、避難指示をどんどん解除していき、緑色、黄色は来年春に解除する予定

安倍さんは赤い部分もどうするか、夏までに方針を示すと言った。

6.調査が次々ときて決断を迫られている

「家族、友だちに相談できない」という答えが取材で本当に多かった。その事情は、、、

専門家:

自主的避難の方は賠償金をもらっていないため、

強制避難の方々には、賠償金をもらってる後ろめたさがある。

税金をもらって申し訳ないという気持ちがある(助け合うために使うお金なのにね・・・

「ゴミ集積所などで“あなたたちはもらえるからいいですね”と言われて、ハートにどーんてきた」

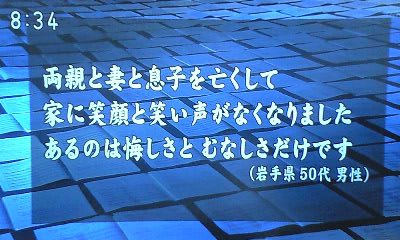

Q:この5年間で辛かったことは?

「73年も暮らしたふるさとに帰れないのは本当に辛い。30年過ぎたら帰れると言われても、その頃には我々いなくなってしまう。

趣味は海釣りだったが、それも出来なくなった」

和合:

福島の人々は、自然と密着して暮らしてきた。それがすべて喪失、奪われてしまった。

常にアンバランスな気持ちでいる。「復興」という言葉もある意味、乱暴。

「復興が進んでいる」という意識は低い。

「自宅に帰ってみると、出たくなる。そこにいたくなくなる。

“孫は浪江ではなくいわきの背番号を背負っている。実家は処分したほうがいい”と息子に言われた」

和合:

「家に戻ると風景が真っ黒に見える」という声も聞いたことがある。

「ふるさとが別の町に見える」「荒れ果てていくのを見るのが辛い」

専門家:

たしかな判断をする材料もない中で、それぞれが思い悩んできた。

でも、あいまいだからこそ、完全にないわけじゃないので、希望を持って、戻れるかもしれないという思いもある。

揺れ動いて、なかなか自分の気持ちも決まらない。

町や家が死んでいくという形になっていて、曖昧だったのが明確な喪失に近づいている。

それを加速させているのが、残るか残らないかなどの質問。

期限がきてるため、自分の決定で「明確な喪失」を決めなければならないのが辛い。自己責任となる重責もある。

乱暴な言い方ですが「親を捨てる」ような後ろめたさが起こる。どれが正解か分からない。

深刻な「震災関連死」

深刻な「震災関連死」

専門家:

避難生活で体調を崩して亡くなったり、自殺した人数。実際に震災で亡くなった人数を上回り、現在増加しはじめている。

「これだけ支援してるからいいんじゃないか」と世の中に追い詰められている。

専門家2:

これまでは帰る希望を持っていたのでストレス度は低かった。

今は全体的なストレス度は下がっているが、避難指示解除準備区域だけが明確に上がった。

避難をしなければ子どもを守れない若い夫婦は故郷を捨てる決断を迫られている。

和合:

喪失感は時間で埋まるものではない。心の問題であってますます深まっていく。

初めて日本人がこの喪失感を受け止めて、考えていかなければならない時にきている。

「震災関連死」はこの団地で大体200世帯(330人)中6名もうすでに亡くなっている。

「だんだん夫が喋らなくなって、病院に行くのも嫌がる。ある朝、歩けなくなっていた。

病院に運ばれて20日で亡くなっちゃった。

自分は目の前が真っ暗になって、あの頃は自分だか他人だか分かんなくなっちゃった」

周りに小さな子どもがいない(40代女性)

周りに小さな子どもがいない(40代女性)

「いると思ってたら、子どもが周りにいなかったので、息子には可哀相という思いが強かった。

その後は、周りのおばあちゃんから可愛がられて明るくなったからよかった」

渡辺:

キッズと呼ばれる世帯は3世帯しかない。後期高齢者の世帯が約40世帯というのが現状。

ココロの復興

ココロの復興

喪失感だけでなく、人間関係、経済的な問題もある

個人の問題と思われがちだが、原発事故があったから。なければこんな風にはならなかった。

こういった社会的システムを直さなければ、「震災関連死」はなくならない。

これまでは、“これだけ支援したんだから十分でしょう。それをちゃんと受け止めてくださいね”という政策だった。

二者択一に追い詰められて、なかなか本音を吐き出せないのが大きな問題

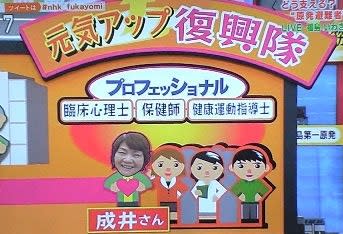

取り組みの例

取り組みの例

伊達市は「特定避難干渉地点」。ウチと隣りの家の放射線量がピンポイントで違ってとても混乱した地区。

本音を喋ってもらって「共感」することが大切。

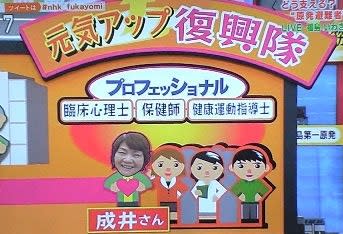

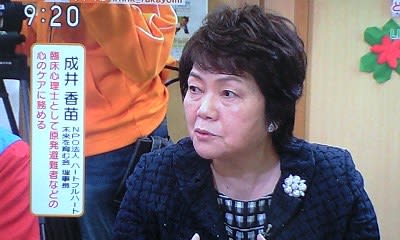

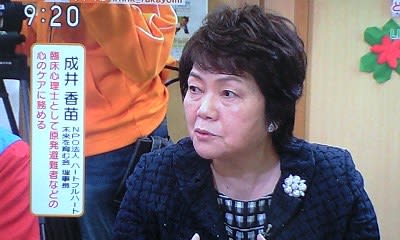

なかなか喋れない人たちに臨床心理士の成井さんは喋りやすくなるノウハウをつくった。

プロの方がそれぞれのもとを訪ねる

<行きやすい環境づくりから>

成井:

健康チェックなどをして場を和ませてから話を聞く。

「ここはキツいことを言っても安心だ」という環境をつくるために、

「否定」をしない+聞き役も自分をさらけ出す、心を開くこと。

悩みを共感することがポイント。

お隣り同士で賠償金をもらえる、もらえないの差ができて、これまでの近所づきあいがギクシャクしてしまった。

これは地区ごとのサロンに行くので、違いのある方たちがいらっしゃる。

賠償金をもらった人の申し訳ないという思い、もらえなかった人は“お隣りと空気が違うわけじゃないでしょ?”という思い、

牛の殺処分をしたすごい心の痛みは賠償金では補いきれない、それぞれ苦しみ方に違いがある。

ただ話をするだけじゃなく、辛いことを話すことがもう一歩踏み出すことにつながる。

和合:

一番大事なのは、孤独感をどうするか。それは福島にいる我々から起こさなきゃならないと思う。

Q:こういうプロがいない団地などで自分たちで行う場合、聞く耳、見る目というものをどう持ったらいいか?

和合:

この5年という「経験」から「集まる」→辛いことを話し合って「共感」し合う。

一番大事なのは「受け止める」こと。被災してる、していないに関わらず全体でやること。

Q:話しづらいことを話してラクになった経験はありますか?

初めてこの場所に来た男性は、まだ頭が整理されていない状態で喋るのも辛そうだった。

「はじめは帰れるという希望があった。当分帰れないと感じた時、絶望に変わった。

当初は仮設で浪江に帰ろうっていう気だったんですが、年月が経つにつれてだんだん落ち込んで、それがストレスになってきました。

団地にきてから、まだ信頼関係が築けず、仮設より孤独感を感じる」

高齢の女性:

「仮設で暮らしているうちに家族みたいな雰囲気になってとっても楽しかった。

ここへ来た当初は寂しかったけれども、今は仲良しになって楽しいです」

原発停止

原発停止

安倍首相:日本は資源に乏しく原子力発電は不可欠。新規制基準に適合。原発の再稼動を進めていく方針に変わりはない考え。

(そう言うなら、安倍さんの自宅を原発の近所に引っ越してみてはどうだろうか?

もう随分前から風力、太陽光などなど、電気を起こすシステムを変える時代に入っているんだ

被災地の今

被災地の今帰宅難民として5時間歩いて自宅に深夜戻った私は、しばらくこれら映像やニュースをまともに見られなかった。

「防災対策庁舎」

「庁舎は記憶として残すべき」「庁舎を見るのは辛いので解体すべき」という意見に大きく分かれている。

今後15年、県有化して、時間をかけて議論することに。

息子を亡くしてから時間は止まったまま

息子を亡くしてから時間は止まったまま今も息子にメールを送り続けることで、5年間気持ちを支えてきた父親。

世界最悪の事故となった東電福島第一原発

世界最悪の事故となった東電福島第一原発

仮設校舎での卒業式

仮設校舎での卒業式卒業生はプレハブの仮設校舎で3年間を過ごした。

NHKアンケート

NHKアンケート

夫と孫を失った消えない悲しみ

夫と孫を失った消えない悲しみ3人の孫を助けに行った夫とともに帰らなかった。

「最初は涙も出ませんでした。孫の成長だけが楽しみだったですから」

毎日眠れず、食欲もなくなり、クスリに頼る日々が続いている

週4回、移動販売車が来るたび花を買い、遺影の周りに飾る

「孫がいなくなってから何もしてあげられない。どうしたらいいんだろうと思い、

自己満足もあるんだけれども、孫も喜んでくれるんじゃないかとなと思って」

編み物も始めた。

「孫たちが寝る時によくクマのぬいぐるみを握っていたから」

「現実を見れば、5年も経ったんだと実感しますけど、昨日みたいな気がします。悲しみは消えないです」

*

原発から近い団地から被災者の方々とともに「深読み」コーナーを紹介した。

「50%ていうのも不思議なくらい本当に進んでいないと思います。外見は進んでも、心は全然ついていってない」

仮設との違いは家賃が発生すること。期限はないのでずっと住んでもよい

もともと住んでいた町ごとに割り振られている。スロープがあり高齢者も住みやすい。

間取りは2LDK。仮設は四畳半1間で隣りの咳払いも聞こえた(ウチも聞こえます・・・

閉じこもりがちなお年寄りのために「おでん祭り」が行われた。

屋台もおでんも団地の人たちが作っている。

同じ団地に住んでいるのに、同じ町の出身だと、この日に知った人もいる。

集まった人数は団地に住む人の2割くらい。

団地の105人にこれまでの話を聞いた~復興の歩み

団地の105人にこれまでの話を聞いた~復興の歩み

1.地震後、原発事故が起こり、どんどん避難指示の範囲が広がった

2.あちこちの避難所を転々とした。平均5.8箇所。多い方は14箇所

例:1ヵ月の間に、浪江から→南相馬→福島市→山形→新潟→宮城

3.仮設では家族と同居か別居かを選択しなければならなかった

年配の方は故郷に帰りたいため近くの仮設を選んだが、子ども世代は「放射能が怖いから帰りたくない」

「小学生の子どもを避難先の学校に慣れさせたい」と意見が分かれ、6割の家族構成が変わり、そのまま1年が経った

4.国は、放射線量の高さごとに3つに区分し、避難指示区域のめどを表した

緑色部分から除染して帰れるようにしたため「一時帰宅」も増えたが、

実際帰ってみると、帰宅の思いが揺らいだ人が多かった。

理由は、故郷が荒廃して、廃棄物の袋が山積みになり、「絶対安全だ」と言われた原発が信じられなくなったから。

答えが出せないまま4年後、公営に移った。

5.除染を加速し、避難指示をどんどん解除していき、緑色、黄色は来年春に解除する予定

安倍さんは赤い部分もどうするか、夏までに方針を示すと言った。

6.調査が次々ときて決断を迫られている

「家族、友だちに相談できない」という答えが取材で本当に多かった。その事情は、、、

専門家:

自主的避難の方は賠償金をもらっていないため、

強制避難の方々には、賠償金をもらってる後ろめたさがある。

税金をもらって申し訳ないという気持ちがある(助け合うために使うお金なのにね・・・

「ゴミ集積所などで“あなたたちはもらえるからいいですね”と言われて、ハートにどーんてきた」

Q:この5年間で辛かったことは?

「73年も暮らしたふるさとに帰れないのは本当に辛い。30年過ぎたら帰れると言われても、その頃には我々いなくなってしまう。

趣味は海釣りだったが、それも出来なくなった」

和合:

福島の人々は、自然と密着して暮らしてきた。それがすべて喪失、奪われてしまった。

常にアンバランスな気持ちでいる。「復興」という言葉もある意味、乱暴。

「復興が進んでいる」という意識は低い。

「自宅に帰ってみると、出たくなる。そこにいたくなくなる。

“孫は浪江ではなくいわきの背番号を背負っている。実家は処分したほうがいい”と息子に言われた」

和合:

「家に戻ると風景が真っ黒に見える」という声も聞いたことがある。

「ふるさとが別の町に見える」「荒れ果てていくのを見るのが辛い」

専門家:

たしかな判断をする材料もない中で、それぞれが思い悩んできた。

でも、あいまいだからこそ、完全にないわけじゃないので、希望を持って、戻れるかもしれないという思いもある。

揺れ動いて、なかなか自分の気持ちも決まらない。

町や家が死んでいくという形になっていて、曖昧だったのが明確な喪失に近づいている。

それを加速させているのが、残るか残らないかなどの質問。

期限がきてるため、自分の決定で「明確な喪失」を決めなければならないのが辛い。自己責任となる重責もある。

乱暴な言い方ですが「親を捨てる」ような後ろめたさが起こる。どれが正解か分からない。

深刻な「震災関連死」

深刻な「震災関連死」

専門家:

避難生活で体調を崩して亡くなったり、自殺した人数。実際に震災で亡くなった人数を上回り、現在増加しはじめている。

「これだけ支援してるからいいんじゃないか」と世の中に追い詰められている。

専門家2:

これまでは帰る希望を持っていたのでストレス度は低かった。

今は全体的なストレス度は下がっているが、避難指示解除準備区域だけが明確に上がった。

避難をしなければ子どもを守れない若い夫婦は故郷を捨てる決断を迫られている。

和合:

喪失感は時間で埋まるものではない。心の問題であってますます深まっていく。

初めて日本人がこの喪失感を受け止めて、考えていかなければならない時にきている。

「震災関連死」はこの団地で大体200世帯(330人)中6名もうすでに亡くなっている。

「だんだん夫が喋らなくなって、病院に行くのも嫌がる。ある朝、歩けなくなっていた。

病院に運ばれて20日で亡くなっちゃった。

自分は目の前が真っ暗になって、あの頃は自分だか他人だか分かんなくなっちゃった」

周りに小さな子どもがいない(40代女性)

周りに小さな子どもがいない(40代女性)「いると思ってたら、子どもが周りにいなかったので、息子には可哀相という思いが強かった。

その後は、周りのおばあちゃんから可愛がられて明るくなったからよかった」

渡辺:

キッズと呼ばれる世帯は3世帯しかない。後期高齢者の世帯が約40世帯というのが現状。

ココロの復興

ココロの復興

喪失感だけでなく、人間関係、経済的な問題もある

個人の問題と思われがちだが、原発事故があったから。なければこんな風にはならなかった。

こういった社会的システムを直さなければ、「震災関連死」はなくならない。

これまでは、“これだけ支援したんだから十分でしょう。それをちゃんと受け止めてくださいね”という政策だった。

二者択一に追い詰められて、なかなか本音を吐き出せないのが大きな問題

取り組みの例

取り組みの例伊達市は「特定避難干渉地点」。ウチと隣りの家の放射線量がピンポイントで違ってとても混乱した地区。

本音を喋ってもらって「共感」することが大切。

なかなか喋れない人たちに臨床心理士の成井さんは喋りやすくなるノウハウをつくった。

プロの方がそれぞれのもとを訪ねる

<行きやすい環境づくりから>

成井:

健康チェックなどをして場を和ませてから話を聞く。

「ここはキツいことを言っても安心だ」という環境をつくるために、

「否定」をしない+聞き役も自分をさらけ出す、心を開くこと。

悩みを共感することがポイント。

お隣り同士で賠償金をもらえる、もらえないの差ができて、これまでの近所づきあいがギクシャクしてしまった。

これは地区ごとのサロンに行くので、違いのある方たちがいらっしゃる。

賠償金をもらった人の申し訳ないという思い、もらえなかった人は“お隣りと空気が違うわけじゃないでしょ?”という思い、

牛の殺処分をしたすごい心の痛みは賠償金では補いきれない、それぞれ苦しみ方に違いがある。

ただ話をするだけじゃなく、辛いことを話すことがもう一歩踏み出すことにつながる。

和合:

一番大事なのは、孤独感をどうするか。それは福島にいる我々から起こさなきゃならないと思う。

Q:こういうプロがいない団地などで自分たちで行う場合、聞く耳、見る目というものをどう持ったらいいか?

和合:

この5年という「経験」から「集まる」→辛いことを話し合って「共感」し合う。

一番大事なのは「受け止める」こと。被災してる、していないに関わらず全体でやること。

Q:話しづらいことを話してラクになった経験はありますか?

初めてこの場所に来た男性は、まだ頭が整理されていない状態で喋るのも辛そうだった。

「はじめは帰れるという希望があった。当分帰れないと感じた時、絶望に変わった。

当初は仮設で浪江に帰ろうっていう気だったんですが、年月が経つにつれてだんだん落ち込んで、それがストレスになってきました。

団地にきてから、まだ信頼関係が築けず、仮設より孤独感を感じる」

高齢の女性:

「仮設で暮らしているうちに家族みたいな雰囲気になってとっても楽しかった。

ここへ来た当初は寂しかったけれども、今は仲良しになって楽しいです」