本日、 のち

のち の予報。

の予報。

昨日は、生徒さんでもある友人と一緒にハウス内の冬支度をしました。

ハウスいの中には、ダイズが干してあったり、自家採種用のナスなどが追熟していたり、所狭しといっぱいでした。

そこで、今まで忙しく溜まっていた野良仕事を人手を借りて一気に終わらせるべく、友人に来ていただいた感じです。

ナスの自家採種採種果50本位、オクラの種採り、アズキ・エゴマの洗い乾燥、ハウス内の掃除、踏み込み温床の掘り出しと1人で行うと3~4日かかりそうな内容が、無事1日で終えることができました。

それを学びになると喜んで一緒にやっていただいた友人に感謝です。

自給自足の暮らしは、支え合いが大切で、孤独なものではなく、つながりの中に喜びがあり、感謝があります。

先日の自給自足ライフスクールは1泊2日なので、味噌作りを12月に麹造りから行うと、3泊4日になってしまいます。

というのは、麹造りに1泊2日。その麹を使って味噌作りに1泊2日かかるためです。

そこで、11月のスクールで、先だって麹造りを行っておき、塩切り保存して12月の準備にしました。

しっかり浸水(この時期なら12時間以上)し、しっかり水きり(2時間以上)を行った古米(古米の方が麹は造りやすい)を強火で約一時間蒸し上げ、

それを38℃にまで一気に蒸した米を広げたりして冷まし、表面は固いが、中は乾かないように強飯にします。

種モヤシと呼ばれる種麹を塩コショウのように、まんべんなく振りかけながら混ぜていきます。

米袋に入れて、38℃に設定したコタツで加温して保温します。

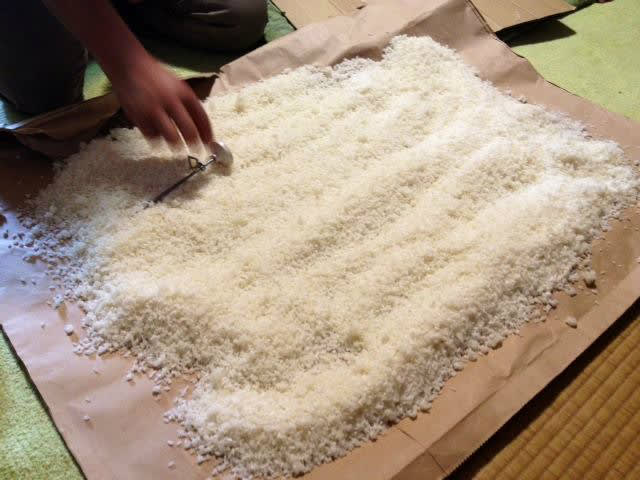

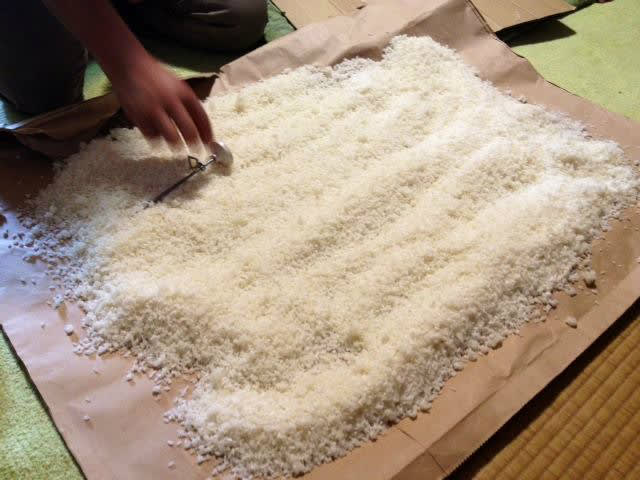

18時間後の翌朝に、1番手入れをします。この頃になると、麹が発酵しはじめて酸素不足や写真のように「だま」ができているので、

ほぐしてあげて、均一に発酵が進むように、

もみほぐし、荒熱を飛ばし、花道を入れてあげてから、再度米袋に入れます。38℃に維持するのは最後(出麹)までです、

この頃から、袋には薄くのばして入れてあげます。

それから15時間後位に、2番手入れも同様に行い、袋の中で40℃以上に過発酵にならないように、気をつけながら行います。

さらに6時間後には、水蒸気が出てきて、米袋が湿ってくるので、開いてあげたものを上に被せ、その上にタオルケット、毛布、段ボールなどで過発酵にならないように、38℃を維持しながら、

軽く空気の流れがあり、菌糸が纏わせます。

水蒸気の放出が足らないと全体に産毛の生えたような麹に仕上がりません。

さらに12時間位後、全体に麹菌が回り、白く破精て米麹特有のいい香りが立っていれば完成です。

もう温度キープの必要はありません。

これを「出麹」と呼びます。

ちょっとわかりににくいかもしれませんが、表面の羽毛のようなカビだけでなく、

2枚目の中心の割ったお米の中にも菌がしっかり食い込んでいるのがいい麹のできあがりです。

今度は、<枯らし>出麹以降、翌朝まで寒い場所に米麹を置き、水分を飛ばしながら発酵を止めます。

翌朝まで放置すれば米麹の出来上がりです。

今回の麹造りは途中にコタツが壊れ、湯たんぽや電気カーペットを使いましたが、波乱万丈の中、最高の麹に仕上がりました。

堆肥やボカシ造りが上手になる練習に、味噌作り、麹造り、醤油造りがあります。

いずれも発酵の基礎があれば、菌とお友達になって上手にできるようになっていきます。

来月までこの麹を保存するために、麹に必要量の塩を混ぜて、「塩切り」で常温保存しておきます。

枯らした生麹は冷蔵庫では、1週間。冷凍庫では半年位保存が効きます。

甘酒やどぶろくなどに、味噌に使うあまりは余分は取っておくと重宝します。

のち

のち の予報。

の予報。昨日は、生徒さんでもある友人と一緒にハウス内の冬支度をしました。

ハウスいの中には、ダイズが干してあったり、自家採種用のナスなどが追熟していたり、所狭しといっぱいでした。

そこで、今まで忙しく溜まっていた野良仕事を人手を借りて一気に終わらせるべく、友人に来ていただいた感じです。

ナスの自家採種採種果50本位、オクラの種採り、アズキ・エゴマの洗い乾燥、ハウス内の掃除、踏み込み温床の掘り出しと1人で行うと3~4日かかりそうな内容が、無事1日で終えることができました。

それを学びになると喜んで一緒にやっていただいた友人に感謝です。

自給自足の暮らしは、支え合いが大切で、孤独なものではなく、つながりの中に喜びがあり、感謝があります。

先日の自給自足ライフスクールは1泊2日なので、味噌作りを12月に麹造りから行うと、3泊4日になってしまいます。

というのは、麹造りに1泊2日。その麹を使って味噌作りに1泊2日かかるためです。

そこで、11月のスクールで、先だって麹造りを行っておき、塩切り保存して12月の準備にしました。

しっかり浸水(この時期なら12時間以上)し、しっかり水きり(2時間以上)を行った古米(古米の方が麹は造りやすい)を強火で約一時間蒸し上げ、

それを38℃にまで一気に蒸した米を広げたりして冷まし、表面は固いが、中は乾かないように強飯にします。

種モヤシと呼ばれる種麹を塩コショウのように、まんべんなく振りかけながら混ぜていきます。

米袋に入れて、38℃に設定したコタツで加温して保温します。

18時間後の翌朝に、1番手入れをします。この頃になると、麹が発酵しはじめて酸素不足や写真のように「だま」ができているので、

ほぐしてあげて、均一に発酵が進むように、

もみほぐし、荒熱を飛ばし、花道を入れてあげてから、再度米袋に入れます。38℃に維持するのは最後(出麹)までです、

この頃から、袋には薄くのばして入れてあげます。

それから15時間後位に、2番手入れも同様に行い、袋の中で40℃以上に過発酵にならないように、気をつけながら行います。

さらに6時間後には、水蒸気が出てきて、米袋が湿ってくるので、開いてあげたものを上に被せ、その上にタオルケット、毛布、段ボールなどで過発酵にならないように、38℃を維持しながら、

軽く空気の流れがあり、菌糸が纏わせます。

水蒸気の放出が足らないと全体に産毛の生えたような麹に仕上がりません。

さらに12時間位後、全体に麹菌が回り、白く破精て米麹特有のいい香りが立っていれば完成です。

もう温度キープの必要はありません。

これを「出麹」と呼びます。

ちょっとわかりににくいかもしれませんが、表面の羽毛のようなカビだけでなく、

2枚目の中心の割ったお米の中にも菌がしっかり食い込んでいるのがいい麹のできあがりです。

今度は、<枯らし>出麹以降、翌朝まで寒い場所に米麹を置き、水分を飛ばしながら発酵を止めます。

翌朝まで放置すれば米麹の出来上がりです。

今回の麹造りは途中にコタツが壊れ、湯たんぽや電気カーペットを使いましたが、波乱万丈の中、最高の麹に仕上がりました。

堆肥やボカシ造りが上手になる練習に、味噌作り、麹造り、醤油造りがあります。

いずれも発酵の基礎があれば、菌とお友達になって上手にできるようになっていきます。

来月までこの麹を保存するために、麹に必要量の塩を混ぜて、「塩切り」で常温保存しておきます。

枯らした生麹は冷蔵庫では、1週間。冷凍庫では半年位保存が効きます。

甘酒やどぶろくなどに、味噌に使うあまりは余分は取っておくと重宝します。