本日、 の予報。

の予報。

今日は、自然菜園スクール「自然育苗タネ採りコース」の初日です。ガイダンス、自然育苗講座①、踏み込み温床(予備発酵)を行う予定です。

昨日は、同スクールの「自然菜園実践コース」の初日ガイダンスでした。

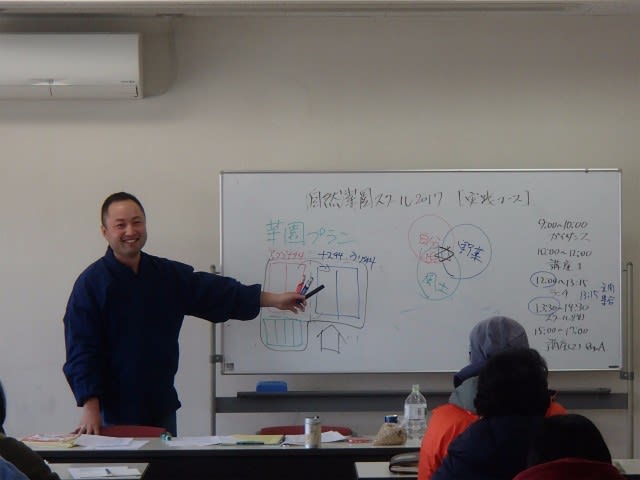

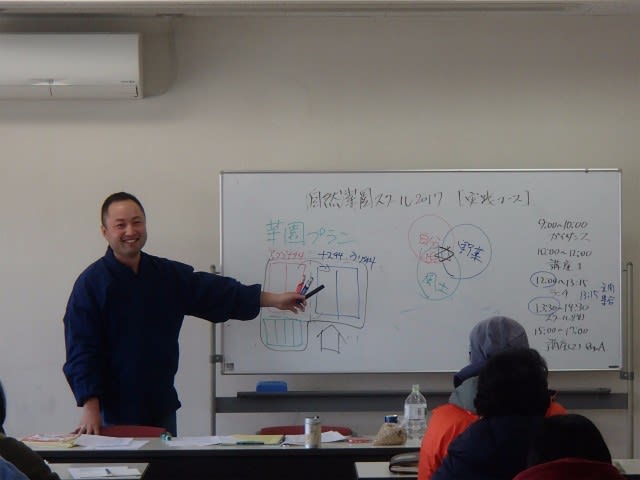

実践コースでは、最重要テーマが、一年を通じての菜園プランの体得にあります。

自然農法を研究して早20年目。長くかかりましたが、土づくりよりも大切なテーマ「育土」に関して精進しております。

自然農法では、土の威力を発揮することが重要で、作物が本気を出してくれるように、土を育て鍛えることが課題の一つでした。

その中で、少量多品目の野菜を狭いスペースで育てる家庭菜園では、いかに多種多様の野菜が良く育つ土に育て上げるかに腐心してきました。

そして、一つの結論として、菜園プラン抜きに、この課題はクリア―になることは難しいということになり、

無計画な菜園失敗例を分析し、連作障害がでない菜園プランを研究していく中で、野菜が野菜のための土を育て、鍛えることに注目し、研究し、実際に行い、この10年間生徒さんと共に磨いてきたわけです。

まずは、午前中は、どのようなことをしたら、連作障害になりやすいのか、家庭菜園で失敗しやすい3大原因、相性の悪い組み合わせ、前後作を徹底的に学びました。

この10年間、生徒さんからの質問やこのブログからのコメント欄からの質問、そして自分の失敗体験、師匠、諸先輩方の見聞を元に、失敗する原因をざっくりですが見えてきたことをまとめてお話しした感じです。

ランチは、予約制でGlocal foods NAVELさん特製菜園ランチボックスをいただきました。

実践コースでは、1日コースなので、9月を除く毎月担当が代わり、旬菜ランチも楽しみの一つです。

午後は、スクールの畑に移動し、麦踏みで午後から行う緑肥mixの種まきの練習もしました。

去年の10月に2016年生と一緒に造った自然堆肥も高温発酵期を無事経過でき、昨日は、熟成発酵に入る前の切り返しをみんなで行いました。

高品質の土着菌の完熟堆肥は、購入することができません。

自分の菜園の草、近くの落葉、ワラ、米ぬか、モミガラなどで1年以上かけて発酵熟成したものを造れるようになるのもこのコースの魅力の一つです。

もちろん、今まで完熟堆肥などを投入したり、有機栽培してきた畑であれば、堆肥をいまさら自作しなくても、

生えてきた草を刈り敷く「草マルチ」と少々の米ぬかがあれば、こと足ります。

しかし、今まで元田んぼや庭や空き地の菜園でなかった場所、化学肥料農薬を使用疲弊した畑、病虫害が絶えない菜園で無農薬栽培を行うのであれば、

正直、1年間堆肥をしっかり仕込み、適度に使用することで、数年以上かかる土づくりが必要なくなり、初年度からある程度の成果を上げながら、一気に野菜が育つ基礎を築きやすいのも事実なので、実践コースでは、いろいろな菜園で自然に野菜が育つ技術を1年かけて見学、実習、経験して学んでいきます。

例えばですが、この時期なら、堆肥を切り返した跡地(元々積んであった場所)は、そのままにせず、米ぬかをぱらりと撒いておくと次に切り返すときに便利です。

ぬか床もそうですが、一度失敗した容器はいくら殺菌しても、ぬか床が上手くいかないように、発酵させる場所が健全に保たれることが発酵の保険になります。

夏場なら、刈った草を敷いておいたり、ときどきに合わせてあるもので、保全していくことができます。

(梅雨時期に同じように米ぬかを直接土に撒くと、米ぬかが腐敗し、かえってダメになるので、ご注意ください)

午後は、自然菜園の最新の菜園プランをご紹介し、実際に菜園区画をもった本科生は次回までに菜園プランを立てて来て、4月から種まき植え付けが始まります。

私が書籍化する場合、最低3年、長くて20年ほど実際にやってみたことを、まずは菜園スクールで発表し、実際にお会いした方々に伝え、数年様子を見ます。

長野県(寒冷地)だけでなく、生徒さんは全国にいますので、各地で実施してみて、実際に菜園スクールでいろいろな方に行っていただき、検証を重ねるわけです。

そうして、ある程度普遍的に再現できるものや、注意事項を見極めて、そして伝達する際に生じる誤解や語弊をなるべく是正して、から雑誌などで発表し、数年経ってから書籍化されるので、書籍になるのは、たくさんの技術のなかでもほんの一握りで、最短で3年以上かかってしまうほどです。

家庭菜園には、絶対といえる方法はなく、

実践者の生活(菜園への頻度、経験、個性、正確、方向性など)×野菜の個性(ルーツ、特徴、品種)×地域風土(土質、天候、地域の栽培方法)のちょうど真ん中に答えがあるように思えます。

そのため、正しい方法ややり方よりも、考え方や自然や野菜との向き合い方の方が大切で、ちょうど野菜と草と人の真ん中に答えがあるようなものです。

だからこそ、一人一人感じて考えて、学ぶことができるので楽しいですし、野菜が良く育ってくれるともっと楽しいですし、食べると幸せだと思います。

今日は自然育苗タネ採りコースの初日なので、新たな出会い、そして学びが楽しみです。

2017年の自然菜園スクールの募集中~ホームページ。

来年は、新しい自給稲作コースの増設、自然菜園実践コースのバージョンアップなどお楽しみに~。

自然菜園スクール安曇野校の3月は、菜園プランと緑肥mix蒔きになります。

自然菜園スクールも10年目。

10年間、生徒さんからの率直なアンケートなどのご意見を反映させてきたこともあり、2017年は受け取りやすい教室になったのではと思っております。

菜園教室では、教えきれない移住、田舎暮らし、自分らしい自給生活のノウハウと実体験を学べる

「自給自足ライフスクール」は、1泊2日なので、人数は限られてきますが、その分濃厚な時間を過ごせるスペシャルワークショップ。

半農半Xをテーマに、自給農を極め、自分の才能を開花させるのがテーマです。

今年は、薪のある生活を充実させるために、薪小屋作りやチェーンソーの使い方、ロケットストーブも作ってみようと思います。お楽しみに~

「自然菜園スクール」では、遠方からもより来やすい通いやすいように、土曜日開催の教室も充実させました。

土曜日であれば、安曇野校で開催する「自然菜園入門コース」、「自然菜園実践コース」への参加に、前泊も後泊も安曇野地球宿さんですれば通いやすく、

長野校「自然育苗タネ採りコース」、「自然菜園見学コース」、「自然稲作・発酵コース」にもご参加いただ来やすくなったかと思います。

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

来月は、いつもの第1水曜日に、城山公民館 18:30~21:25

4月からも第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

4/5(水)― 春の土づくり(畝立て、クラツキ、緑肥mix)

5/3(水)― 夏野菜で土づくり、夏野菜の植え付け(支柱&誘引、混植)、

春野菜の間引き、収穫

6/7(水)― 初夏の土づくり①(マメ科で応援、ボカシづくり)春野菜の自家採種

※自然苗販売会(18:00~18:25駐車場にて)

の予報。

の予報。今日は、自然菜園スクール「自然育苗タネ採りコース」の初日です。ガイダンス、自然育苗講座①、踏み込み温床(予備発酵)を行う予定です。

昨日は、同スクールの「自然菜園実践コース」の初日ガイダンスでした。

実践コースでは、最重要テーマが、一年を通じての菜園プランの体得にあります。

自然農法を研究して早20年目。長くかかりましたが、土づくりよりも大切なテーマ「育土」に関して精進しております。

自然農法では、土の威力を発揮することが重要で、作物が本気を出してくれるように、土を育て鍛えることが課題の一つでした。

その中で、少量多品目の野菜を狭いスペースで育てる家庭菜園では、いかに多種多様の野菜が良く育つ土に育て上げるかに腐心してきました。

そして、一つの結論として、菜園プラン抜きに、この課題はクリア―になることは難しいということになり、

無計画な菜園失敗例を分析し、連作障害がでない菜園プランを研究していく中で、野菜が野菜のための土を育て、鍛えることに注目し、研究し、実際に行い、この10年間生徒さんと共に磨いてきたわけです。

まずは、午前中は、どのようなことをしたら、連作障害になりやすいのか、家庭菜園で失敗しやすい3大原因、相性の悪い組み合わせ、前後作を徹底的に学びました。

この10年間、生徒さんからの質問やこのブログからのコメント欄からの質問、そして自分の失敗体験、師匠、諸先輩方の見聞を元に、失敗する原因をざっくりですが見えてきたことをまとめてお話しした感じです。

ランチは、予約制でGlocal foods NAVELさん特製菜園ランチボックスをいただきました。

実践コースでは、1日コースなので、9月を除く毎月担当が代わり、旬菜ランチも楽しみの一つです。

午後は、スクールの畑に移動し、麦踏みで午後から行う緑肥mixの種まきの練習もしました。

去年の10月に2016年生と一緒に造った自然堆肥も高温発酵期を無事経過でき、昨日は、熟成発酵に入る前の切り返しをみんなで行いました。

高品質の土着菌の完熟堆肥は、購入することができません。

自分の菜園の草、近くの落葉、ワラ、米ぬか、モミガラなどで1年以上かけて発酵熟成したものを造れるようになるのもこのコースの魅力の一つです。

もちろん、今まで完熟堆肥などを投入したり、有機栽培してきた畑であれば、堆肥をいまさら自作しなくても、

生えてきた草を刈り敷く「草マルチ」と少々の米ぬかがあれば、こと足ります。

しかし、今まで元田んぼや庭や空き地の菜園でなかった場所、化学肥料農薬を使用疲弊した畑、病虫害が絶えない菜園で無農薬栽培を行うのであれば、

正直、1年間堆肥をしっかり仕込み、適度に使用することで、数年以上かかる土づくりが必要なくなり、初年度からある程度の成果を上げながら、一気に野菜が育つ基礎を築きやすいのも事実なので、実践コースでは、いろいろな菜園で自然に野菜が育つ技術を1年かけて見学、実習、経験して学んでいきます。

例えばですが、この時期なら、堆肥を切り返した跡地(元々積んであった場所)は、そのままにせず、米ぬかをぱらりと撒いておくと次に切り返すときに便利です。

ぬか床もそうですが、一度失敗した容器はいくら殺菌しても、ぬか床が上手くいかないように、発酵させる場所が健全に保たれることが発酵の保険になります。

夏場なら、刈った草を敷いておいたり、ときどきに合わせてあるもので、保全していくことができます。

(梅雨時期に同じように米ぬかを直接土に撒くと、米ぬかが腐敗し、かえってダメになるので、ご注意ください)

午後は、自然菜園の最新の菜園プランをご紹介し、実際に菜園区画をもった本科生は次回までに菜園プランを立てて来て、4月から種まき植え付けが始まります。

私が書籍化する場合、最低3年、長くて20年ほど実際にやってみたことを、まずは菜園スクールで発表し、実際にお会いした方々に伝え、数年様子を見ます。

長野県(寒冷地)だけでなく、生徒さんは全国にいますので、各地で実施してみて、実際に菜園スクールでいろいろな方に行っていただき、検証を重ねるわけです。

そうして、ある程度普遍的に再現できるものや、注意事項を見極めて、そして伝達する際に生じる誤解や語弊をなるべく是正して、から雑誌などで発表し、数年経ってから書籍化されるので、書籍になるのは、たくさんの技術のなかでもほんの一握りで、最短で3年以上かかってしまうほどです。

家庭菜園には、絶対といえる方法はなく、

実践者の生活(菜園への頻度、経験、個性、正確、方向性など)×野菜の個性(ルーツ、特徴、品種)×地域風土(土質、天候、地域の栽培方法)のちょうど真ん中に答えがあるように思えます。

そのため、正しい方法ややり方よりも、考え方や自然や野菜との向き合い方の方が大切で、ちょうど野菜と草と人の真ん中に答えがあるようなものです。

だからこそ、一人一人感じて考えて、学ぶことができるので楽しいですし、野菜が良く育ってくれるともっと楽しいですし、食べると幸せだと思います。

今日は自然育苗タネ採りコースの初日なので、新たな出会い、そして学びが楽しみです。

2017年の自然菜園スクールの募集中~ホームページ。

来年は、新しい自給稲作コースの増設、自然菜園実践コースのバージョンアップなどお楽しみに~。

自然菜園スクール安曇野校の3月は、菜園プランと緑肥mix蒔きになります。

自然菜園スクールも10年目。

10年間、生徒さんからの率直なアンケートなどのご意見を反映させてきたこともあり、2017年は受け取りやすい教室になったのではと思っております。

菜園教室では、教えきれない移住、田舎暮らし、自分らしい自給生活のノウハウと実体験を学べる

「自給自足ライフスクール」は、1泊2日なので、人数は限られてきますが、その分濃厚な時間を過ごせるスペシャルワークショップ。

半農半Xをテーマに、自給農を極め、自分の才能を開花させるのがテーマです。

今年は、薪のある生活を充実させるために、薪小屋作りやチェーンソーの使い方、ロケットストーブも作ってみようと思います。お楽しみに~

「自然菜園スクール」では、遠方からもより来やすい通いやすいように、土曜日開催の教室も充実させました。

土曜日であれば、安曇野校で開催する「自然菜園入門コース」、「自然菜園実践コース」への参加に、前泊も後泊も安曇野地球宿さんですれば通いやすく、

長野校「自然育苗タネ採りコース」、「自然菜園見学コース」、「自然稲作・発酵コース」にもご参加いただ来やすくなったかと思います。

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

来月は、いつもの第1水曜日に、城山公民館 18:30~21:25

4月からも第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

4/5(水)― 春の土づくり(畝立て、クラツキ、緑肥mix)

5/3(水)― 夏野菜で土づくり、夏野菜の植え付け(支柱&誘引、混植)、

春野菜の間引き、収穫

6/7(水)― 初夏の土づくり①(マメ科で応援、ボカシづくり)春野菜の自家採種

※自然苗販売会(18:00~18:25駐車場にて)