本日、 の予報。

の予報。

実は、ひそかに農文協の子供から家族で楽しむ農業雑誌「のらのら」にある企画バケツ稲選手権に興味を持ち、バケツに1粒から出た、1本の稲を植えてみました。

田んぼの脇で、こっそり育てるはずが、目立ち過ぎる様相にびっくり。

実は植えたのは、師匠の一人福岡正信さんの自然農法品種「ハッピーヒル」というお米。

周囲のお米(交雑し)に迷惑をかけないように、一時ハウス内に移動。続々穂が出て、開花しました。

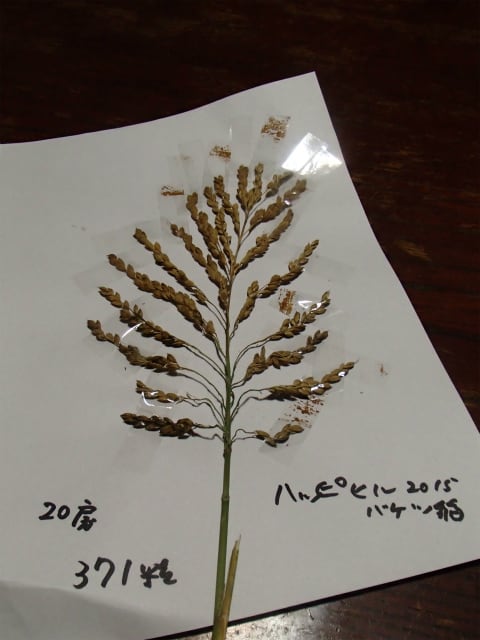

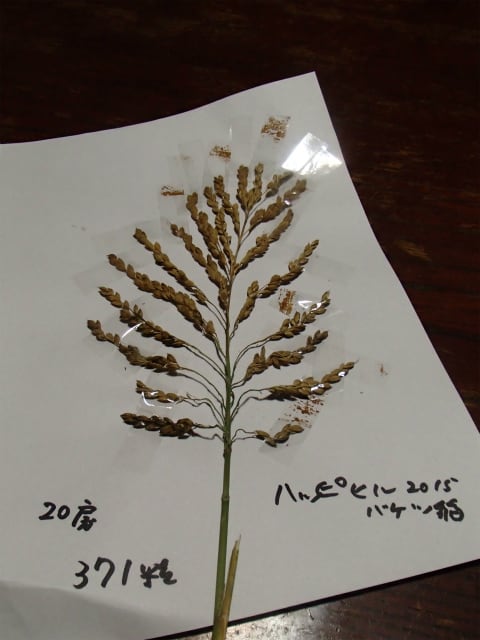

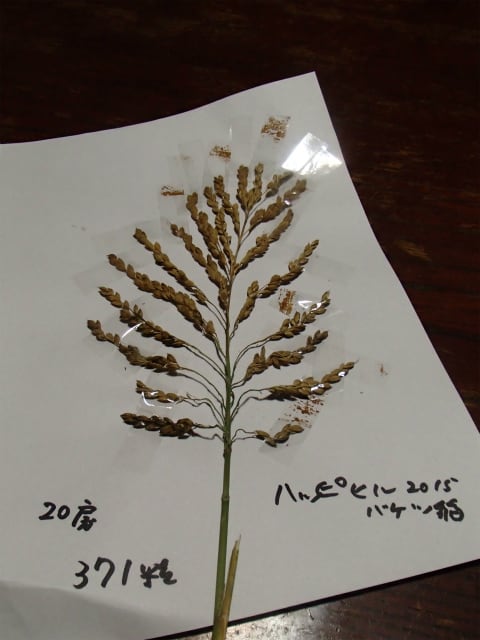

11月の最終的な姿。

たったい1粒からおそらしいほどのたくましさ。

丈も予想外に高く、120㎝。

1本植えで、113本に分けつ。

穂の形が、他のお米からすると以上な様。

最高についたもので、1穂に371粒ついていました!

コシヒカリで、100粒位が相場なので、3.7倍もついていたことになります。

バケツ稲選手権に出場した関係で、夜な夜な数えてみると、1粒のお米が17,289粒になっておりました。

暦の上で、1粒万倍とありますが、今回は、その1.7倍の1粒1万千倍になったわけです。すごいですね。

今回の選手権の条件では、化学肥料も使用可だそうですが、ハッピーヒルに使うわけもなく、有機肥料のみの使用でここまで育ちました。

ハッピーヒルの凄さを体感し、福岡老の凄さを見せつけられたように感じ、自然農法の可能性を垣間見ました。

の予報。

の予報。

実は、ひそかに農文協の子供から家族で楽しむ農業雑誌「のらのら」にある企画バケツ稲選手権に興味を持ち、バケツに1粒から出た、1本の稲を植えてみました。

田んぼの脇で、こっそり育てるはずが、目立ち過ぎる様相にびっくり。

実は植えたのは、師匠の一人福岡正信さんの自然農法品種「ハッピーヒル」というお米。

周囲のお米(交雑し)に迷惑をかけないように、一時ハウス内に移動。続々穂が出て、開花しました。

11月の最終的な姿。

たったい1粒からおそらしいほどのたくましさ。

丈も予想外に高く、120㎝。

1本植えで、113本に分けつ。

穂の形が、他のお米からすると以上な様。

最高についたもので、1穂に371粒ついていました!

コシヒカリで、100粒位が相場なので、3.7倍もついていたことになります。

バケツ稲選手権に出場した関係で、夜な夜な数えてみると、1粒のお米が17,289粒になっておりました。

暦の上で、1粒万倍とありますが、今回は、その1.7倍の1粒1万千倍になったわけです。すごいですね。

今回の選手権の条件では、化学肥料も使用可だそうですが、ハッピーヒルに使うわけもなく、有機肥料のみの使用でここまで育ちました。

ハッピーヒルの凄さを体感し、福岡老の凄さを見せつけられたように感じ、自然農法の可能性を垣間見ました。

秋田県で自然栽培で稲作を行っているのですが、稲わらの返し方が理解できていません。ハーベスターで脱穀しているので長いままの稲わらです。日本海寒冷地ですので風化するのかもわからず、田んぼにそのままにしています。

どのようにかえせばよろしいでしょうか?

いつもありがとうございます。

稲ワラは、いい課題ですね。

とてもよい質問なのですが、もう少し詳しく教えてください。

①稲ワラへの理解はどんな感じで、具体的にどこが悩みですか?

②現在行っている自然栽培は、どんなやり方ですか?

③自然栽培の田んぼの広さは合計どれくらいですか?

④理想的には、稲ワラをどうしたいですか?

⑤現在どんな草どれくらい生えていますか?

失敗?それともしばらく放っておく?

それとも刈り取って干す?

どうすれば良いでしょうか?

そうですね。

夏播きの秋どりインゲンの採種に挑戦して、まだ莢が緑のままということでしょうか?

半分位でも莢が黄色くなって枯れてきているのであれば、

刈って、干しておけば2カ月位で一部未熟は入りますが種になります。

インゲンマメは、もともと温帯育ちの短日植物なので、

通常温暖地では、7月頭に蒔くと、9月位に食べられるようになりますが、その後の低温や霜などで完熟豆まではいたらないことが多いものです。あとは地域次第です。

通常、インゲンマメは、5~6月の霜が降りなくなってから春播きにし、初夏に若莢、秋に完熟豆(種子)になるため、

種まきから5カ月以上かかるものですので、来年からは播種機を守ることが自家採種の基本になります。

種を採るには、7月には播種しないと完熟しないわけですねU+2757

失敗しました。

来年、やり直しす(T-T)

そうですね。

失敗は成功の母ですから、来年は5~6月に撒いてみてください。

7月ですと、若莢は食べれますが、完熟するかは微妙ですよ。

そうですね。

失敗は成功の母ですから、来年は5~6月に撒いてみてください。

7月ですと、若莢は食べれますが、完熟するかは微妙ですよ。

稲わらを肥料分として土に返すことが目的ですが、分解されずに残った稲わらが、生育初期に悪影響を与えることがないように返したいと思っております。

しかし、寒冷地では分解が進まないことと、気候的に秋起しをしない地域なのでやり方を工夫しなければならないと思っております。

ちなみに、面積は70aです。

稲わら以外は入れません。

また、だんだん収量が安定してくれば稲わらも返さなくてもよくなると思っています。

草はひえが多かったです。

まとまりのない文章ですがこんな感じです。

いかがですか?

そうですね。ご返信ありがとうございます。

そうなると、何も投入しない無肥料栽培の自然栽培ではなく、ワラのみの還元でやっている場合でのご質問と理解して、お答えできればと思います。

稲はまだまだ勉強中なので、プロの農家さんに対して、適切でない場合があれば改めてご質問ください。

稲ワラは、田んぼのごはんなので、

うまく分解できれば、1~3年間徐々にチッソを放出してくれ、栽培期間の養分はほぼ賄えますので、上手に戻したいところだと思います。

ワラの還元(戻し)がうまくいかない場合は、

1)ガスなどの発生で稲の初期生育が悪くなります。

2)未熟な有機物があると主にコナギなど草の発芽スイッチをオンにするので、草も誘発させます。

3)寒冷地なので、分解が遅れ秋になってきて分解したチッソが大量に放出されると、稲の葉の色が濃く、食味が悪くなることも予想されます。

4)1)2)の結果、稲の生育が悪くなり、草の養分に化けてしまい、草の生育を旺盛にしてしまい減収する場合もあります。

「気候的に秋起しをしない地域」ですが、

秋田の気候は、晴天率が低く、田んぼがぬかるむため、秋起こしが難しいということでしょうか?

ワラの還元をもっともよくする方法は、

「秋起こしに勝るものはなく」、

稲刈り時がもっとも乾いているので、稲の収穫・脱穀直後に、田んぼに鋤き込むのが、

「春までに分解が終わっているので」その時期忙しい時期ですが、その後田植えまでとても楽ができます。

私の地域も寒冷地で秋起こしを行わない地域ですが、

(最近は昔に比べると、随分温かくなってきております)

無農薬・無除草で栽培する場合、

「秋起こし」が最も有効です。

なぜ、あとで楽ができるというと

ワラの分解を促進させるために、「秋起こし』以外の方法は、

1)ワラを細かく裁断する

2)ワラの分解を高めるために、微生物のエサである米ぬかを撒き、

3)土が乾いたときに何回も耕す

4)ワラを事前に堆肥化し、分解させておいてから土に鋤き込む

などがあげられます。

以上の1)~4)の方法は、秋起こしに比べいずれも手間がかかります。

個人的には、稲にとってワラがごはんなら、おかずは米ぬかなので、ワラを戻す際に、その田んぼで収穫できるお米の米ぬかを上手に使うと、微生物の分解が良くなるので、それだけでもとても有効だと思います。

面積もたくさんあるので、一部秋起こししてみて、春起こしの田んぼと比較してみてください。その差がわかると思います。

農家さんの場合、すべてを新しい方法で行うのはリスクが高いので、

一部最適な方法を採用してみて、他と比べながら、

新しい方法を検証しながら拡大していくと大きな失敗が少なく、新しい方法の善し悪しもわかるのでお奨めです。

自給用の方法ですが、参考になれば、以前のブログですが、ご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/taotao39/s/%BD%A9%B5%AF%A4%B3%A4%B7

ありがとうございました。

ずっと悩んでいたことがすっきりしました。今

まで調べたりしてもなかなか納得できず、自信をもって作業ができませんでしたが、たけうちさんのご説明と解説で頭の中がスッキリしました。

今年はもう秋耕しはできませんが、堆肥にしてみたり、何枚かに分けて作業をしてみようと思います。

とても詳しいアドバイスを本当にありがとうございました。

これからも、たけうちさんのブログ拝見して勉強させていただきます。