午後から国営ひたち海浜公園を訪れました。目的は森の妖精「オオウメガサソウ」を見るためです。高尾山で見かけるウメガサソウよりひとまわり花が大きく、日本の限られた場所でしか見ることができず、ひたち海浜公園が日本の南限地となっているそうです。環境省レッドデータブックで準絶滅危惧種に指定されていて、公園内でも樹林の一部を立入禁止地区として保護しています。年に一週間だけ、特別公開ガイドツアーが開催されて公開されていますが、今年は開花が早くて先週終了してしまいました。公園内の保護活動の結果、近年は立入禁止地区以外でも見ることができるという情報を入手したので、まだ咲いている可能性があるかもしれません。

目的地は、ひたちなか自然の森です。アカマツやクロマツの樹林を主体とした「里山」が整備され、林床にはさまざまな種類のコケ類や地衣類が自生しています。このような環境づくりがオオウメガサソウの生育に役立っているそうです。

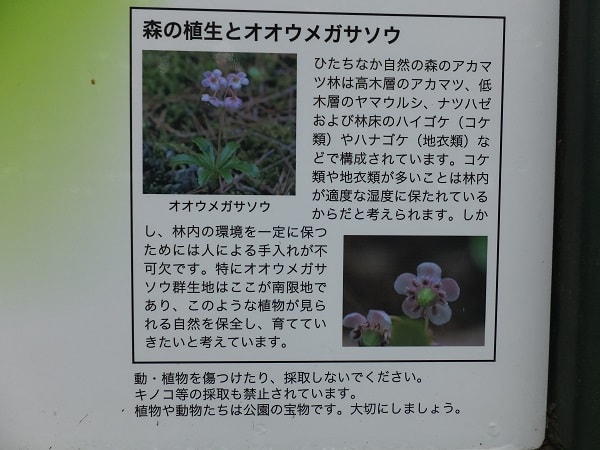

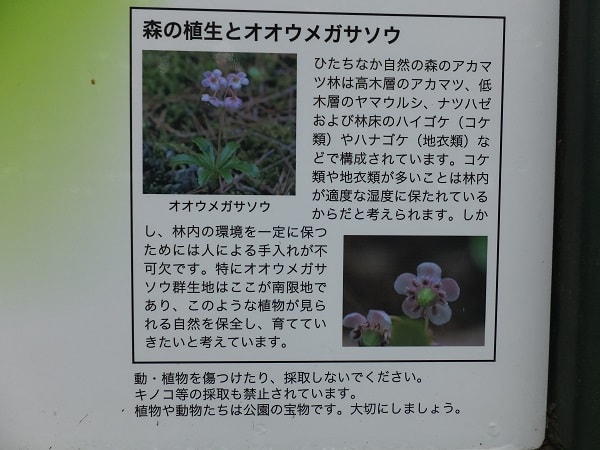

オオウメガサソウについて記載されていました。

30分ほど付近を散策しました。ウサギの姿を何度か目撃しましたが、本命のオオウメガサソウはなかなか見つかりません。諦めかけていたところ、ふと目に入ってきた保護区域らしき囲いと保護地区の表示。そして足元をよく見ると・・・ありました。可憐な花が咲いているではありませんか。

葉の形に特徴があります。目が慣れてくると次から次へ見つけることができました。

別な場所でも咲いていました。こちらはまだ蕾です。

立入禁止となっている保護区域の近くでも発見。オオウメガサソウは複数の株が根でつながっているため、複数の株が群生していることが多いようです。

こちらはウメガサソウです。

花の付き方が違いますね。ウメガサソウは一本の花茎に花は一個であるのに対し、オオウメガサソウは数個の花を付けます。

イチヤクソウもあちらこちらで咲いています。

イチヤクソウはオオウメガサソウより一回りも二回りも大きいので、見つけやすかったです。

梅雨時に咲く可憐な花々を楽しむことができて大満足の一日でした。

目的地は、ひたちなか自然の森です。アカマツやクロマツの樹林を主体とした「里山」が整備され、林床にはさまざまな種類のコケ類や地衣類が自生しています。このような環境づくりがオオウメガサソウの生育に役立っているそうです。

オオウメガサソウについて記載されていました。

30分ほど付近を散策しました。ウサギの姿を何度か目撃しましたが、本命のオオウメガサソウはなかなか見つかりません。諦めかけていたところ、ふと目に入ってきた保護区域らしき囲いと保護地区の表示。そして足元をよく見ると・・・ありました。可憐な花が咲いているではありませんか。

葉の形に特徴があります。目が慣れてくると次から次へ見つけることができました。

別な場所でも咲いていました。こちらはまだ蕾です。

立入禁止となっている保護区域の近くでも発見。オオウメガサソウは複数の株が根でつながっているため、複数の株が群生していることが多いようです。

こちらはウメガサソウです。

花の付き方が違いますね。ウメガサソウは一本の花茎に花は一個であるのに対し、オオウメガサソウは数個の花を付けます。

イチヤクソウもあちらこちらで咲いています。

イチヤクソウはオオウメガサソウより一回りも二回りも大きいので、見つけやすかったです。

梅雨時に咲く可憐な花々を楽しむことができて大満足の一日でした。