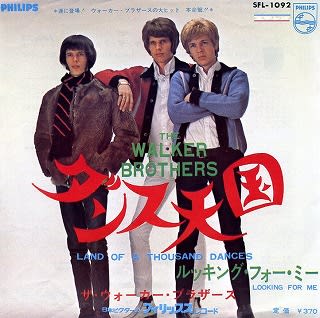

■ダンス天国 / The Walker Brothers (Philips)

昭和43(1968)年の日本で、何でも一番だったビートルズを瞬間最大値とはいえ、人気の点で確実に上回っていたのがウォーカー・ブラザースでした。

このグループはアメリカで結成され、メンバーはスコット・エンゲル・ウォーカー(vo,g,key)、ジョン・モース・ウォーカー(vo,g,b)、ゲイリー・リーズ・ウォーカー(vo,ds) からなる3人組で、ご推察のとおり、本当の兄弟ではありません。

しかしルックスはイケてるし、歌の実力も侮れないところから、まずはイギリスでのプロモーションが大成功! そのまま英国出身のグループみたいな感じで大ブレイクを果たしたのが1965年のことでした。

そして我国でも翌年になってレコードが発売されたわけですが、当初はヒットしていません。ところが同年秋頃になると音楽雑誌や芸能雑誌、またラジオやテレビでウォーカー・ブラザースの特集が頻繁となり、ついに「孤独の太陽 / In My Room」というシングル曲が大ヒット!

その勢いで昭和42(1972)年の正月明け頃に来日した時は、大変な騒ぎになっていました。

ただしこの時はテレビ出演がメインだったようで、実際のコンサートは無かったと思われますが、とにかくカッコイイ3人は瞬時にモテモテとなるのです。もちろんファン層はお姉様&女の子達ですから、ロックファンの野郎どもからは白眼視されるのが自然の成り行きでしょう。

ちなみにサイケおやじにしても、この時の出演テレビ番組では、メンバーが学生服を着ていたのが妙に印象的で、こいつら、何を考えてんだ……!? そう思う他はありませんでした。

ところが当時のラジオから流れてくるウォーカー・ブラザースの楽曲は、白人ながらも黒っぽい感覚に溢れ、またポップス王道のサウンド作りと歌の上手さがピカイチだと、悔しいながらも感銘させられるのです。

そして本日ご紹介のシングル曲は、それこそ日本中が総踊り状態のメガヒット! 老いも若きも、ラ~、ラララ、ラァ~~♪ でしたよっ。サイケおやじにしても、速攻でシングル盤を買わずにはいられなかった、その洋楽魂の高揚をご理解願えれば、幸いです。

もちろん皆様がご存じのように、この「ダンス天国 / Land Of 1,000 Dances」はアメリカの黒人R&Bの人気曲として、クリス・ケナーやウィルソン・ピケットのド迫力バージョンが残されているのですが、少なくとも私は、このウォーカー・ブラザースの歌で知ったメロディとグルーヴが、今もって忘れられないほどに好きです。

このグループの魅力とはイケてるルックスに加え、メンバー各々が個性的な歌手だったことが成功の秘訣だったと思われるのですが、特にスコットはスローバラード系の曲に実力を遺憾無く発揮するタイプとして、単なるアイドルの域を超えていますし、それゆえにオーケストラをバックに歌ったヒット曲が多いのも、当時のロック最先端からは外れています。

しかし、それが当時の洋楽事情で、これは日本だけでなく、イギリスでも同様でした。それは人気投票でポール・マッカートニーやミック・ジャガーよりも、スコット・ウォーカーが上位にランクされたという、今となっては信じてもらえないような歴史として残り、その全盛期にはメンバーの行動が逐一、マスコミで世界中に報道されていたほどです。

まあ、年代的には我国でのブレイクは1年遅れだったかもしれませんが、その所為で日本での人気が急上昇中の昭和42(1967)年初夏にグループの解散が伝えられた時の騒動は、大変なものがありました。

そして当然、ウォーカー・ブラザースの人気は、ますますの過熱沸騰! 翌年には特別に再結成でもしたのでしょうか、待望の来日公演が行われ、まさにビートルズが襲来した時と同じ狂乱が各地で繰り広げられたのです。確かライプ盤も作られたと記憶していますが、他にもお菓子のコマーシャルに出たり、とにかく稼ぎまくっていたと思います。

ということで、以降のメンバーはソロ活動に入るのですが、やはりスコットの人気と実力はダントツというか、ソロアルバムも大ヒットしていたようですし、昭和45(1970)年には来日公演もありましたですね。

ただし、この頃にはなるとウォーカー・ブラザースの人気は落ち目の三度笠というか、各々がいくら頑張ってみても、真っ当な評価を得られなかった現実は、全盛期に女性ファンが圧倒的だったからかもしれません。しかし確実に男性のファンだって存在していたのは、紛れもない事実! 現在では再評価もされているようですし、何よりもポップス王道に拘りぬいた楽曲の素晴らしさは、そのサウンドプロデュースも含めて、ひとりでも多くの皆様に楽しんでいただきたいところです。

個人的にはライチャス・ブラザースと同じく、青い目のソウル系グループとして密かに愛聴しているレコードが多数あるのですが、現在ではCD化も進んでいるようですから、買ってみようかなぁ~♪

とにかく一般的な洋楽の歴史では、当時がサイケデリックの全盛期として、そればっかりと思われがちでしょうが、実はもっと奥が深く、さらに大衆的なものこそが、歴史を作っていたという話を、本日は書いておきかたったのです。

私がウィルソン・ピケットを聴く、そのきっかけとなったのも、この「ダンス天国」なのでした。ラ~、ラララ、ラァ~~♪