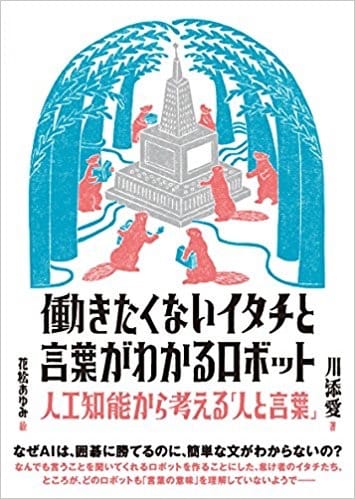

サブタイトル『人工知能から考える「人と言葉」』

川添愛 著, 花松あゆみ イラスト,朝日出版社 (2017/6).イラストとブックデザインに惹かれて購入したが,なか身も良かった.

知り合いの学齢前のこどもが Siri が大好き.会話が噛み合わないところがおもしろい.なぜこうした会話が噛み合わないかを学術的に説明してくれる本でもある.

帯に曰く*****なんでも言うことを聞いてくれるロボットを作ることにした,怠け者のイタチたち.ところがどのロボットも「言葉の意味」を理解していないようで*****

「聞いてくれる」というと,命令に従って行動してくれるかと思うと,そうではなくて聞きおくのみである.そういう解釈の問題もこの本の記述に含まれる.

著者の専門は理論言語学と自然言語処理で,この二つの世界は似ているようで似ていない,また接点があるべきなのにあまりないのだそうだ.

計算機から AI が生まれなかったら,言語学って今頃何をしているのだろうか.案外,言語学の主流は AI なんかどこ吹く風だったりして...

本は,イタチ村のイタチたちの九つの話と,その話に対する解説が交互に現れる形式.マルかバツか ? かという設問だけで話が進むが,一つ問題が解決すると次の問題が現れると言うイタチごっこが,この本のタイトルの由来.

理工系に限れば,FORTRAN のようなプログラム言語が Mathematica のような数式処理言語に進んできた.この分野が問題とすることはある意味で簡単だから,なにか問題を出せば文献を検索して理論計算くらいやってくれるロボットができそう.きっと,それはもうどこかで精力的に研究されているのだろう.

30年くらい前になるが,

大学新入生相手に計算機の講義をしたことを思い出した.チューリング機械,ノイマン型計算機,ハードウェアと機械語・アセンブラの対応あたりから始めた,懐かしい.

☆☆☆☆