パブロ・セルヴィーニュ,ラファエル・スティーヴンス.鳥取 絹子 訳「崩壊学 人類が直面している脅威の実態」草思社(2019/9).

第1部第1章の最初の見出しが「指数関数的に増加する世界」.世界人口,世界のGDP,水とエネルギーの消費量などの増加のグラフが示される.1枚が2枚,2枚が4枚,4枚が8枚,...の「蝦蟇の油」がy=a^x (aのx乗,ここではa=2)という指数関数の例で,xが増加する極限でyは無限大に至る.a=1.1でも1.01でも,aが1より大きければyは無限大に至る.例えば中国のGDPは年7%であればa=1.07で,xを年を単位として測れば,10年で倍増.20年で4倍となる.一事が万事である.

しかし,地球という限られたスペースでは,何者も何事も無限大まで増加することはできない.いつかは限界に達し,このとき「(世界)人口の大半に法的な枠組みで供給される生活必需品(水,食料,住居,衣服,エネルギーなど)が,最終的に供給されなくなるプロセス」が生じる.これがこの本の「崩壊」の定義である.

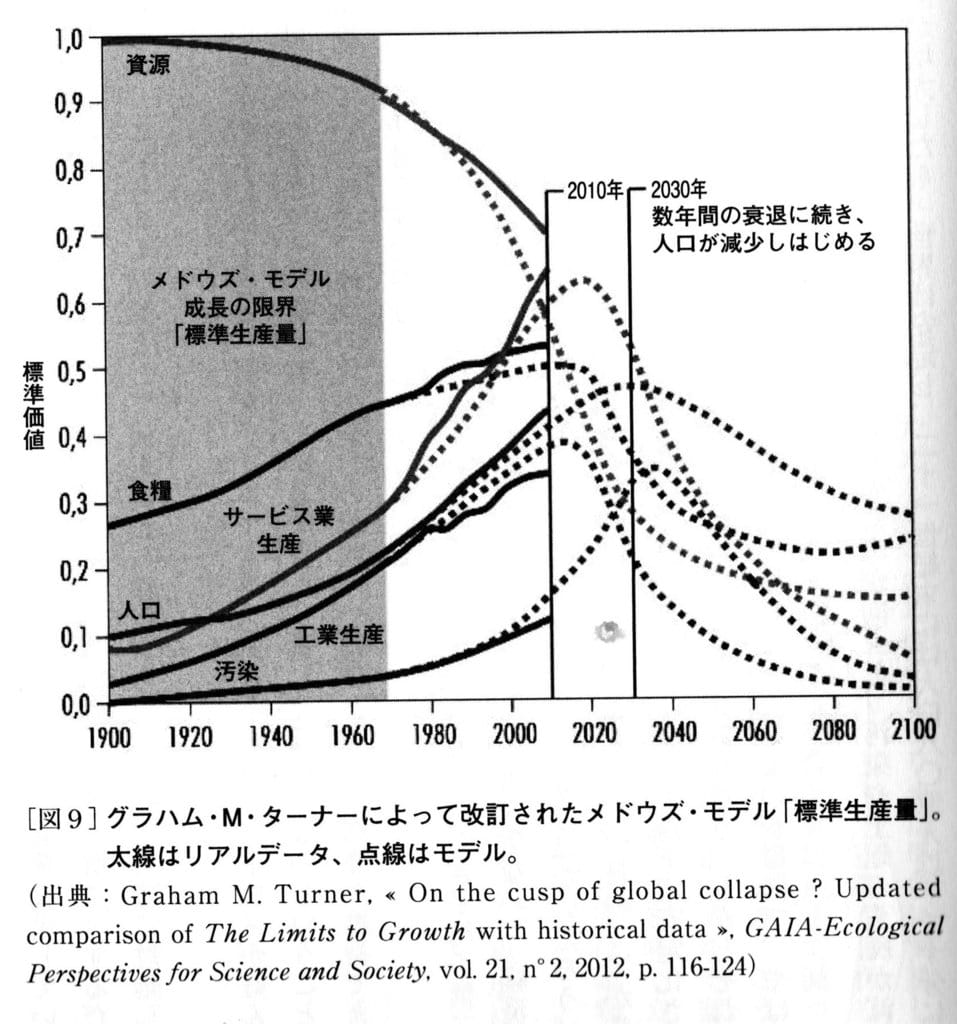

「では,それはいつになるのか?」が第2部のタイトルで,ここでは未来学の難しさが強調される.しかし遅くとも今世紀中であることは確からしい.例えば図は,本書191ページから引用した「ローマ・クラブ・レボート」の中で紹介されたモデルは,40年以上前のものだが,2010年まではよく合っている.

しかし大多数は「崩壊」の到来を信じない.マスコミも懐疑的.第3部「崩壊学」では,崩壊に対する心理学が読ませる.人類全体の崩壊を受け入れることは,ヒト個人が死を受け入れることと似ていると言う.「トランジション」という希望的な施策も示される.

上のグラフと照らし合わせると,人口減少・経済衰退など,我が国の現状は世界の10-20年先を行っているようだ.この先進性を活かし,世界の範となる政策を採るべきだが,与党はおろか野党にも何も期待できない.それどころか,この本で考慮されていない大地震の再来が,日本崩壊を早める可能性は大きい.

理工学のみならず,経済あるいは社会現象にまで言及しているのがこの本の特色である.「将来は殺し合い」説も説得力がある.原子力については言及が少ないものの,全部で429もの原点・文献がまとめられているらしい.

訳文は生硬で,なんだか外国語の本を読んでいるような気になることがある.

索引がないのは困る.