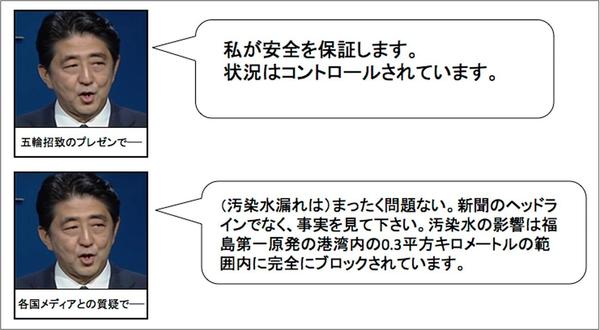

【東日本大震災】:【LIVE】:震災10年目の福島 地震、津波、そして原発事故

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【東日本大震災】:【LIVE】:震災10年目の福島 地震、津波、そして原発事故

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から、11日で10年となりました。2011年から10回目の3月11日、被災地ではそれぞれに1日の生活を送っている人たちがいます。福島第一原発の事故収束作業をする人、復興住宅でのんびりと過ごす人、共同墓地で亡き人を思い祈る人。あの日に命が途絶えた人たちがいる中、あの日から暮らしを続けている人たち。原発事故の被災地にいる記者が、その様子を伝えます。(片山夏子、小野沢健太、福岡範行、神谷円香)

◆午前8時 大熊町・東電社員寮

福島第一原発を意味する「1F」と書かれたバスに乗り込む人たち=福島県大熊町の東電社員寮前で

ピチュピチュという小鳥の声が響いた福島県大熊町大川原地区。東京電力の社員寮前で、紺色の制服を着た人たちがバスに乗り込んだ。運転手が明るい声で「おはようございます」と一人一人に声をかけた。バスはすぐに、事故収束作業が続く福島第一原発に向かった。

◆午前8時55分 大熊町・町役場近く

街灯の新設を終え、掃除する男性。街灯には太陽光発電パネルや風車が付き、自家発電した電気で道を照らす=福島県大熊町で

大熊町役場近くに新設した街灯を電気設備業者に勤める武井達哉さん(34)=福島県いわき市=が掃除していた。震災翌年には、町内で除染作業用の電気工事も担い、「誰もいない死んだ町」の姿も見てきた。街灯は太陽光発電パネルや風車が付いた自立式。「街灯は少ないし、建物の光もまだ少ないけど、明るくなったかなって」と笑った。

◆午前9時 富岡町・東電廃炉資料館

閉館中で閑散とした東京電力廃炉資料館=福島県富岡町で

福島県富岡町の東京電力廃炉資料館前には「閉館中」の看板が掲げられ、人影はなかった。入り口の自動ドアは開き、下請け企業の男性従業員が「新型コロナウイルスの感染防止のために閉館しています」。見学者に閉館理由を説明するために入り口を開けているといい、「廃炉はまだ道半ば。今後も事故の反省を伝え続けたい」。

◆午前9時 南相馬市・JR鹿島駅

無人駅だが、市の委託で平日の日中は駅で案内役をするNPO法人相馬救援隊のスタッフ柳原正一さん(67)は「今日も朝7時台に高校生が通学していった。無人だと夕方などは怖いからということで続けています」。登校する生徒を見送った後の駅は静かだった。

◆午前9時30分 大熊町・大川原地区

1年遅れで建設された商業施設。駐車場には入居する店舗の新しい看板が立ち、今春の開業に備えていた=福島県大熊町で

大熊町大川原の災害公営住宅に暮らす高齢男性4人が、縁側に腰掛けて「きょうは何すっべ」と談笑していた。すぐ近くの宿泊温浴施設の建設現場からはトントントンと工事の音が聞こえる。一足早く建った商業施設は今春開業する。ただ、施設建設は一年遅れ。男性たちは「店があるって聞いてきたのに、延期だもん。東電と同じだあ」とぼやきつつ、「これで、ちょっとは便利になるな」と期待も口にした。

◆午前9時55分 南相馬市鹿島区・八坂神社前

自宅横の神社入り口に自費で建てた「伝えつなぐ大津波」の石碑を見せる菅野信彦さん=福島県南相馬市鹿島区で

神社のすぐ横に住む農業菅野信彦さん(66)は「今日も変わらない日々。普通に畑仕事してる」。東日本大震災の津波は家のすぐ手前まで押し寄せた。忘れないようにと、自腹で神社入り口に「伝えつなぐ大津波」と記した石碑を建立したという。

◆午前10時30分 富岡町・夜ノ森

現在も帰還困難区域のまま立ち入りが制限された夜ノ森の桜並木=福島県富岡町で

桜の名所として知られ、今もほとんどが帰還困難区域の富岡町夜ノ森地区。住宅地は鉄柵で囲われ、人通りはない。柵のはるか向こうで重機の音だけが響く。沿道の桜はつぼみがふくらんでいたが、住宅は屋根は崩れ、雑草に埋もれている。ここには暮らしがない。

荒れ地の写真を撮っていた富岡町の男性職員(58)は「ここは畑だったけど、持ち主は避難したまま。雑草が茂ってイノシシがよく出るという苦情があったので、写真に撮って持ち主に知らせるんです」。ただ、現地に来て対処する人はほとんどいないという。「この地区に住んでいるのは建設会社の作業員が多く、住民は放射能を気にしてあまり戻ってこない。この先、町の運営がどうなるのか見通せない」と声を落とした。

◆午前10時40分 南相馬市鹿島区・山田神社

「津波は山の真ん中あたりまで来たんだよね」と海沿いの山肌を示す松村浩安さん=福島県南相馬市鹿島区で

神社の元の建物は津波で流され、日本財団などの支援で2016年に再建された。普段は人はいないが、震災から10年のこの日は神主の森いづみさんが社務所に控えていた。氏子の一人松村浩安さん(68)も「今日は誰か来るだろうと思って」、お参りにきた。「ここは海抜8メートルだが、14メートルの津波が来た。氏子は43人が亡くなった」。一帯の畑は区画整理中で、この春から全面的に作付けができるという。「当初の計画では2年前に終わる予定だったけど。今日は、ああ10年たったかな、というくらい」

◆午前11時10分 南相馬市鹿島区 かしまの一本松跡地

「かしまの一本松」が残っていた場所。今は新たな木の苗が育つ=福島県南相馬市鹿島区で

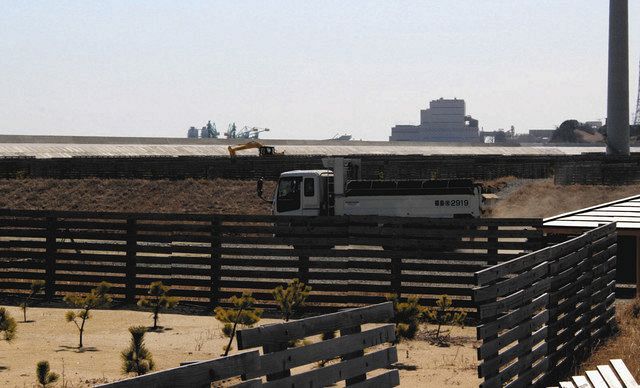

沿岸の松林で唯一残ったものの枯れてしまった「かしまの一本松」跡地。今は新たな防災林のための植樹が進んでいる。海側では、盛り土工事のトラックが行き交っていた。辺りに人影はほとんどない

新たな防災林の植樹が進む沿岸を走る工事車両=福島県南相馬市鹿島区で

◆午前11時30分 大熊町・町役場前

色とりどりの折り鶴や風船を飾って式典の準備をする人たち。「ものの復興より心の復興」というメッセージも置かれていた=福島県大熊町で

大熊町役場前で式典の準備が進む。「ものの復興より心の復興」というメッセージボードが置かれていた。

◆午前11時45分 南相馬市原町区・萱浜

津波により多くの家屋が流され周りに何もなくなった萱浜地区で、一角に供えられた花と飲み物や果物=福島県南相馬市原町区で

萱浜地区では、慰霊碑には真新しい花が供えられ、線香はまだ燃えて香っていた。近くの住宅跡とみられる場所にも、花と飲み物が供えられていた。

真新しい花が供えられ、線香が燃えていた萱浜地区の慰霊碑=福島県南相馬市原町区で

◆午後0時50分 南相馬市小高区・小高交流センター

生鮮品を販売する「小高マルシェ」。毎週木曜日に店番をしている同区の安部あきこさん(74)は「10年はあっという間。こんなに早いのかという感じ」と話した。沿岸部の高台にある自宅は地震や津波の被害はなかったが、東京電力福島第一原発事故による避難指示で5年間は住めなかった。戻った今は野菜作りをしながら、震災の語り部としても活動する。「今日は、マルシェは2時までなので終わったら帰る。明日出す品物の準備もあるし」。地震のあった時間に特別何かをするつもりはない。

◆午後1時 大熊町・大野駅周辺

帰還困難区域のゲートの向こうで進む解体除染の現場=福島県大熊町で

大熊町のJR常磐線・大野駅のホームには、あちこちの現場で動く重機の「ガタンガタン」という音が響いていた。駅は1年前に再開したが、喫茶店やガソリンスタンドが並ぶ駅前の商店街は、まだ帰還困難区域のゲートの向こう。屋根や窓が壊れたままの建物が目立ち、解体除染が進む。

午後1時5分、5両編成の原ノ町行き下り普通列車が着き、乗客が2人だけ降りた。

◆午後1時50分 双葉町・中間貯蔵施設ゲート前

中間貯蔵施設のゲート前。奥に積まれているのは、汚染土が入った黒い土のう袋(フレコンバック)=福島県双葉町で

双葉町役場そばの中間貯蔵施設のゲート。汚染土を運ぶトラックは休みでいなかった。ただ、関係者の車の出入りはあり、ゲートに立つ男性警備員(60)は「通行証を見て、身分証を見て、通す。いつもと変わらないですね」と語った。勤務は午前6時~午後5時。午前は日差しが暖かかったが、午後は風が出て冷えてきたといい、「ジャンパーを着ました」。

◆午後2時35分 双葉町・追悼式典会場

双葉町の追悼式は、原発事故後初めて町内で営まれた。会場は新設された町産業交流センター=福島県双葉町で

避難指示が一部で解除された双葉町では、原発事故から10年がたった今回、初めて町内での追悼式が営まれた。会場は新しくできた町産業交流センター。

◆午後2時46分 10年前の3月11日に地震が発生した時刻

午後2時46分、津波で被害を受けた建物を見ることができる芝生広場で黙とうする女性たち=福島県双葉町で

双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館そばの芝生広場に「1分間の黙とうをささげます」と町の防災無線の声が響いた。周囲には、津波に遭った建物やがれきが残っていた。

小学6年で被災した南相馬市小高区出身の東京家政大4年の門馬千乃さん(22)は、会津若松市に避難中に知り合った友人と2人で静かに手を合わせた。「震災について忘れていることもあると思うから、いろんな人に伝えたいな」と考えながら。

東京で就職するが、いずれは福島の復興に携わることを夢見ている。例えば、レストラン。「福島のおいしいものを伝えたい。生のりの天ぷらとか、ねちょっとするけど、天つゆが染みるんです」と笑った。

◆午後3時10分 双葉町・追悼式典会場

双葉町産業交流センターで開かれた東日本大震災双葉町追悼式で、伊沢史朗町長は「震災発生から10年。ようやく帰還に向けてスタートを切ることができました」と式辞を述べた。

現在、町内に住む人はゼロ。町は2022年春、JR双葉駅周辺の避難指示解除と町民の居住開始を目指している。伊沢町長は「双葉町への帰還を実現することを誓います」と語った。

元稿:東京新聞社 主要ニュース 社会 【災害・地震・津波・東京電力福島第一原発事故・東日本大震災】 2021年03月11日 16:32:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。