国家の最高法規で掲げている

国際紛争を解決する唯一の手段

非暴力的非軍事的手段を掲げているのは

日本国憲法だけしかない!

安倍政権打倒派は

憲法の値打ちを拡散すべし!

愛媛新聞 改憲/平和憲法の岐路/訴え見極めたい 2019/7/10 8:05

https://www.ehime-np.co.jp/article/news201907100015

戦後の平和憲法が岐路に立つ選挙である。安倍政権下での改憲に前向きな勢力が、国会発議に必要な3分の2以上の議席を維持するかどうかが焦点となっている。 自民党は9条への自衛隊明記など4項目の改憲案を重点公約に掲げ、安倍晋三首相は改憲推進姿勢をこれまで以上に押し出す。2021年までの総裁任期をにらみ、選挙が終われば、早期の改憲発議に向けて動きを加速させたい思惑だろう。 だが、改憲を求める国民の声が高まっているとは言い難い。直近の世論調査では、首相の下での改憲について反対が賛成を上回る。憲法のどこを、なぜ変える必要があるのか。政党、候補者は改憲の是非や主張を分かりやすく示す責任がある。 自民党9条改憲案は戦争放棄を掲げた1項、戦力不保持と交戦権の放棄を掲げた2項を維持したまま自衛隊を明記するとしている。首相は「自衛隊の存在を明確に憲法に位置付けるのは防衛の根本だ」と、その意義を強調する。 だが、単に自衛隊の3文字を明記すれば済む問題ではない。自衛隊任務は安全保障関連法によって大幅に拡大し、集団的自衛権の行使も可能となった。自衛隊明記はこの違憲の疑いが強い集団的自衛権行使の合憲化に他ならない。安保法制をそのままにして自衛隊明記をすれば、海外での武力行使の道をさらに広げかねない。 連立を組む公明党は、9条への自衛隊明記に慎重な構えだ。「違憲論争に終止符を打つ」と言う首相に対し「大多数の国民が自衛隊を容認している。あえて憲法に書く意味がどこにあるのか」(山口那津男代表)と疑問を呈する。与党の間でさえ、見解に大きな開きがある改憲案で、国民の理解が十分に進むのか疑問だ。 「改憲を議論する政党を選ぶのか、全くしない政党を選ぶのかを決める選挙だ」。首相がそう強調することにも違和感がある。憲法の議論を否定している政党はない。 確かにこの1年、衆参の憲法審査会の議論は進まなかった。だがその原因は政権与党側にある。安保法のほか、「共謀罪」法の強行成立、国会の「召集拒否」など、数の力を背景に、憲法の理念を軽んじるような国会運営が続いた。この上、改憲まで強引に押し通しかねないと野党が警戒感を強めるのは当然である。 立憲民主党、国民民主党、共産党、社民党の主要野党4党は自民党の9条改憲案に反対している。さらに立憲民主党は「衆院解散権の制約」、日本維新の会は「憲法裁判所の設置」、国民民主党は「『知る権利』を含めた新しい人権の新設」など憲法に関する公約を掲げる。憲法はこの国の根幹を定め、改憲の際には幅広い国民の理解がなければならない。憲法議論こそ熟議が欠かせず、与野党には建設的な論争を求めたい。(引用ここまで)

中日/東京新聞 <’19参院選>イラン沖の警備/「専守」枠内で知恵絞れ 2019/7/12 10:00

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019071202000182.html

トランプ米政権がイラン沖のホルムズ海峡などの海上を警備する有志国連合の計画を表明した。日本はそもそも参加すべきなのか。参加するとしても何をすべきなのか。憲法九条の専守防衛の枠内で与野党が知恵を絞り、参院選で国民に問うべきだ。 きっかけは、トランプ米大統領によるツイッターでのつぶやきである。 ホルムズ海峡近くで六月、日本の海運会社が運航するタンカーなど二隻が攻撃されたことに関し、「日本や中国など多くの国はホルムズ海峡を経由して原油を輸入しているのになぜ米国が長い期間、無償で他国のために輸送路を守っているのか」と書き込んだ。 この発言を受けてのことなのだろう。米軍制服組トップのダンフォード統合参謀本部議長が今月九日、有志国連合を結成する案を明らかにした。今後二、三週間で参加国を見極めるという。 ホルムズ海峡は、日本が輸入する原油の八割以上が通過する海上交通の要衝だ。米国からの打診の有無にかかわらず、日本政府として何らかの対応は必要だろう。 しかし、政府は「イラン情勢を巡り日米間で緊密にやりとりしているが、詳細は控える」(野上浩太郎官房副長官)と、詳細を明かそうとしない。国民への説明責任を果たしていないのではないか。 有志国連合に自衛隊を派遣することになれば、日本の安全保障政策の根幹に関わる重要な局面だ。 安倍政権が、参院選での論争を避け、選挙後に有志国連合への参加を決めるために詳細を明かさないとしたら、有権者を欺く行為であり、断じて見過ごせない。 有志国連合が結成され、各国軍が展開することになれば、イラン沖や紅海など中東地域の緊迫を逆に高めてしまうのではないか。 安倍晋三首相は、成否は別として対立する米国とイランの仲介役を担ってきた。米国が呼び掛ける有志国連合に自衛隊を派遣すればその役割を果たせず、伝統的な友好国のイランとの関係も損ねる。 有志国連合への自衛隊派遣には法的根拠が必要だ。自衛隊法の海上警備行動や海賊対処法、安全保障関連法にある国際平和支援法が想定されるが、現行法では難しい。特別措置法をつくるとしても専守防衛という憲法九条の枠内で対応するのは当然だ。 まずは外交努力を続け、有志国連合結成や自衛隊派遣による緊張の高まりを回避する。それが平和国家・日本の進むべき道だろう。(引用ここまで)

北海道新聞 イラン沖護衛/無理ある米追従の派遣 2019/7/12 6:00

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/324437?rct=c_editorial

トランプ米政権がイラン沖などを航行する民間船舶を護衛するため、同盟国と「有志連合」を結成する方針を明らかにした。日本も参加を求められる可能性が高い。 日本は中東に原油輸入の8割以上を依存する。 この地域の安全航行確保は重要な問題だが、憲法9条で海外での武力行使は禁じられ、自衛隊の海外派遣には法的な制約が極めて多いことを忘れてはならない。 防衛省幹部は「現状では難しい」との認識を示している。 米国に追従する派遣は受け入れがたいのが現状だろう。米国はイランとの対話を優先すべきだ。 イラン沖の緊迫化は、イランと米英仏独ロ中の6カ国が結んだ核合意から、米国が一方的に離脱してイランへの経済制裁を強めていることに原因がある。 「積極的平和主義」を掲げる安倍晋三首相は、危機回避への仲介に意欲を示してきた。 ならば先日訪問したイランだけでなく、米国にも自制を促し、トランプ氏に核合意への復帰を求めるのが仲介役の務めである。 そもそも米国が想定する形での派遣は法的にハードルが高い。 自衛隊法に基づく「海上警備行動」では、防衛相が日本に関係のある船舶を警護する必要があると判断すれば派遣できるが、米軍艦船を守ることはできない。 現在、日本は海賊対処法に基づき、民間船舶を警護する目的で、ソマリア沖のアデン湾に海上自衛隊の護衛艦などを派遣している。 ただ、この法の目的はあくまで海賊対策だ。先月、ホルムズ海峡で日本のタンカーを攻撃した主体は特定されていない。この事件を理由には適用できない。 首相は日本へのエネルギー供給が絶たれるような状況になれば、安全保障関連法で容認した集団的自衛権の行使が可能な「存立危機事態」に当たるとの考えを示してきた。 しかし岩屋毅防衛相は、現状は存立危機事態に当たらず、派遣の必要はないとの考えを示している。当然だろう。 強引に憲法解釈を覆した安保法は違憲の疑いが濃い。これに基づく派遣はあり得ない。 過去には特別措置法を制定するケースもあった。イラク派遣がそうだが、後に、米国がイラク侵攻の根拠とした大量破壊兵器保有は偽情報だったと分かった。 米追従の教訓は数知れない。 自衛隊を派遣すれば、イランの反発をさらに招く恐れがあろう。

日本の政治家は

あらゆる場面で憲法をしっかり活かし給え!

「新しい憲法のはなし」をよくよく読んで!

文部省 あたらしい憲法のはなし -

https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

これは、一つの國について申しましたが、國と國との間のことも同じことです。じぶんの國のことばかりを考え、じぶんの國のためばかりを考えて、ほかの國の立場を考えないでは、世界中の國が、なかよくしてゆくことはできません。世界中の國が、いくさをしないで、なかよくやってゆくことを、國際平和主義といいます。だから民主主義ということは、この國際平和主義と、たいへんふかい関係があるのです。こんどの憲法で民主主義のやりかたをきめたからには、またほかの國にたいしても國際平和主義でやってゆくということになるのは、あたりまえであります。この國際平和主義をわすれて、じぶんの國のことばかり考えていたので、とうとう戰爭をはじめてしまったのです。そこであたらしい憲法では、前文の中に、これからは、この國際平和主義でやってゆくということを、力強いことばで書いてあります。またこの考えが、あとでのべる戰爭の放棄、すなわち、これからは、いっさい、いくさはしないということをきめることになってゆくのであります。

みなさんの中には、こんどの戰爭に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとう/\おかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。いまやっと戰爭はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戰爭をして、日本の國はどんな利益があったでしょうか。何もありません。たゞ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。戰爭は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戰爭をしかけた國には、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戰爭のあとでも、もう戰爭は二度とやるまいと、多くの國々ではいろ/\考えましたが、またこんな大戰爭をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。

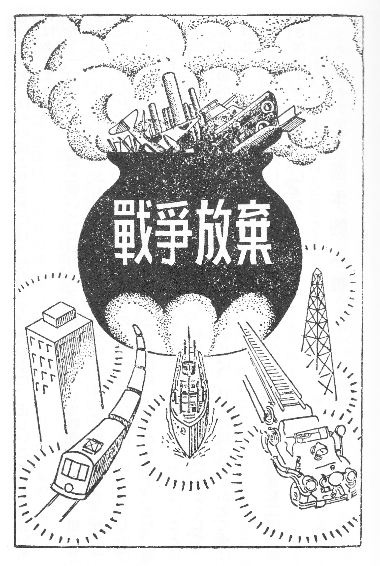

そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。 もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。 みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。

くうしゅうでやけたところへ行ってごらんなさい。やけたゞれた土から、もう草が青々とはえています。みんな生き/\としげっています。草でさえも、力強く生きてゆくのです。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があるはずです。天からさずかったしぜんの力があるのです。この力によって、人間が世の中に生きてゆくことを、だれもさまたげてはなりません。しかし人間は、草木とちがって、たゞ生きてゆくというだけではなく、人間らしい生活をしてゆかなければなりません。この人間らしい生活には、必要なものが二つあります。それは「自由」ということと、「平等」ということです。 人間がこの世に生きてゆくからには、じぶんのすきな所に住み、じぶんのすきな所に行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教えにしたがってゆけることなどが必要です。これらのことが人間の自由であって、この自由は、けっして奪われてはなりません。また、國の力でこの自由を取りあげ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。そこで憲法は、この自由は、けっして侵すことのできないものであることをきめているのです。(引用ここまで)