ここのところ月に一回のペースで、来年5月に岐阜市で開催予定の市民と議員の条例づくり交流会議の企画打ち合わせのために、週末に岐阜市に行っています。というのも、条例づくり交流会議の運営委員になっていることと、過去2回の東海地方開催の際も実行委員として参加しているからです。

議会改革関係の研修に行き講義を聴くことも多いのですが、このように企画段階から課題や問題意識を共有しあいながら、いろいろなまちの議員の方々や市民の方々と、事業をひとつの方向にまとめていく作業は、非常に自分にとって得るものの大きい取り組みです。

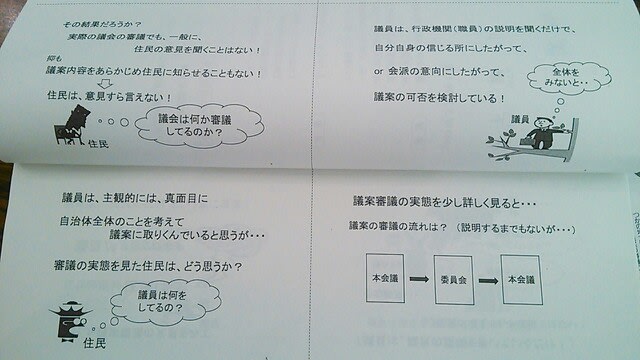

さて、昨夜の話し合いの中で“ 議会報告会 ”と“ ワークショップ ”という言葉に関連する内容がでたのですが、それについて考えどこだなと思っていました。もちろん、その場に集まっているメンバーにとってではなく、地方議会においてということです。

議会報告会についての話題では、議会報告会を行っている議会でうまくいかなかった事例を探し、それを根拠に報告会などをしない方向で考える人たちがいるということが話にあがりました。少し考えれば、議会報告会のような取り組みはまだまだ最近広がり始めた取り組みで、はじめから劇的な成功ができるわけではなく、参加した人たちや議会から市民の方々への意見の問いかけなどを通じ不断に改善しながら、自分たちのまちに合った形にしていくものだといえます。その努力なしに結論を出そうとすることは、ある意味で横暴ではないかと考えられるのではないでしょうか。

ワークショップについて、今回のような企画会議に集まってくるメンバーのようなタイプの議員にとって、ワークショップに取り組むことに抵抗はなく、また、結果だけでなく話し合う過程にも意味を感じる取り組みだと思います。話し合う中で新しい気づきを得たり、自分の考えを出しながらそれに対する意見を聞いて自分の考えを変容させたり、非常に意義のあることだとみなさん感じているのではないかと思います。しかし昨夜の会議では“ そういう人は少数かもしれないね ”という話がでました。ワークショップで自分の話を延々と話す人や、そもそも参加しようと思う人が少なかったりなど課題があるのは事実と思います。

このように話し合いながら、市民と議会・議員のよりよい関係を考え共有することのできる場づくりを考えています。

議会改革関係の研修に行き講義を聴くことも多いのですが、このように企画段階から課題や問題意識を共有しあいながら、いろいろなまちの議員の方々や市民の方々と、事業をひとつの方向にまとめていく作業は、非常に自分にとって得るものの大きい取り組みです。

さて、昨夜の話し合いの中で“ 議会報告会 ”と“ ワークショップ ”という言葉に関連する内容がでたのですが、それについて考えどこだなと思っていました。もちろん、その場に集まっているメンバーにとってではなく、地方議会においてということです。

議会報告会についての話題では、議会報告会を行っている議会でうまくいかなかった事例を探し、それを根拠に報告会などをしない方向で考える人たちがいるということが話にあがりました。少し考えれば、議会報告会のような取り組みはまだまだ最近広がり始めた取り組みで、はじめから劇的な成功ができるわけではなく、参加した人たちや議会から市民の方々への意見の問いかけなどを通じ不断に改善しながら、自分たちのまちに合った形にしていくものだといえます。その努力なしに結論を出そうとすることは、ある意味で横暴ではないかと考えられるのではないでしょうか。

ワークショップについて、今回のような企画会議に集まってくるメンバーのようなタイプの議員にとって、ワークショップに取り組むことに抵抗はなく、また、結果だけでなく話し合う過程にも意味を感じる取り組みだと思います。話し合う中で新しい気づきを得たり、自分の考えを出しながらそれに対する意見を聞いて自分の考えを変容させたり、非常に意義のあることだとみなさん感じているのではないかと思います。しかし昨夜の会議では“ そういう人は少数かもしれないね ”という話がでました。ワークショップで自分の話を延々と話す人や、そもそも参加しようと思う人が少なかったりなど課題があるのは事実と思います。

このように話し合いながら、市民と議会・議員のよりよい関係を考え共有することのできる場づくりを考えています。