表紙カバーに笑ったのは、はじめてのことだ。

『思想なんかいらない生活』(勢古 浩爾 ちくま新書)

愉快な絵や写真、可笑しな文章があったからではない。あとがきまで読み終わり頁をめくると、表紙カバーの折り返しがある。そこに印刷された「好評既刊」に笑ってしまったのだ。次の本が並んでいたからだ。

ニーチェ入門 竹田 青嗣

現象学は(思考の原理)である シリーズ人間学③ 竹田 青嗣

「心」はあるのか シリーズ人間学① 橋爪 大三郎

「恋する身体」の人間学シリーズ 人間学② 小浜 逸郎

「ウィトゲンシュタイン入門 永井 均

哲学の道場 中島 義道

戦後の思想空間 大澤 真幸

英文法の謎を解く 副島 隆彦

『思想なんかいらない生活』は、この著者たちを洩れなく、こっぴどく批判しているのだ。次は目次である。

第4章 インテリさんがゆく

「わかる」がわからん哲学者 竹田 青嗣

ねばつく納豆文芸評論家 加藤 典洋

能面文体の社会学者 橋爪 大三郎

まだ理論の道を上昇する批評家 小浜 逸郎

世界的な思想家になれない悔しさ 柄谷 行人

説話論的な俗物あるいは知の室田日出男 蓮實 重彦

そのご自慢の概念が学問なのか 大澤 真幸

ただの知的なディレッタント 福田 和也

この男の「絶世の美女」はへンだ 中島 義道

なぜ僕は僕なのって知らんがな 永井 均

数千年後の読者のために書く妄想 池田 晶子

クールでソフトな食わせ者 妾 尚中

一人盛り上がりの似非インテリ 副島 隆彦

目次もかなりのものだが、本文はもっとひどい。彼らだけではない。名の知れた知識人は総なめしている。ノーベル文学賞候補作家の村上春樹も、近作のなかで「思想」という言葉を使っているために、やっつけられている。

「まるでなにかをたしかめるみたいに。まるで医者が脈を取るときのように。僕は彼女の柔らかい手のひらの感触を、なにかの思想みたいにペニスのまわりに感じる」(『海辺のカフカ』)

なんだこれ? ペニスを包みこむ思想みたいな感触? まさか、これが文学だというのではあるまいな。それがどんな「感じ」なのか、頼むから一丁説明してみてくれ。

現代の丸山真男と評判の小熊英二にも噛みついている。「新しい歴史教科書をつくる会」を支える草の根市民団体へ、小熊の批判が「笑わせてくれる」そうだ。

そうした「普通の市民」たちが、石原慎太郎などの右派ポピュリストを当選させる基盤となり、結果としてマイノリティへの抑圧や国際関係の悪化を招いていること(『<癒し>のナショナリズム-草の根保守運動の実証研究』上野陽子・小熊英二)。

小熊はいったいなにを「普通」の人間に要求しているのか。「普通の市民」たちが「結果としてマイノリティへの抑圧」を招いていることは当然ありうることだ。差別をし暴言を吐きいやがらせをし暴力行為もする。「国際関係の悪化を招」くことだって、たかがしれてはいるだろうがもちろんないとはいえない。

だが「石原慎太郎などの右派ポピュリストを当選させる基盤」になってなぜいけない? もし「普通の市民」たちが原因で、将来ファシズムが到来することになっても、それが民主的手続きを経た上でのことなら、それは民主主義の自由というものである。そして、それだけの民主主義でしかない、ということだ。

こんな調子で紹介してしまうと、自らのインテリコンプレックスに開き直った、有名知識人への悪口雑言集の類い、彼らに便乗したすき間商売と早合点されそうだ。著者もそれは百も承知。しかし、意外に、かなり腰がすわった、現代思想分野の文章読本なのである。

まず、著者の勢古浩爾は、「インテリさん」たちそれぞれの、難解で読みにくい思想・哲学書を悪戦苦闘しながら読み通している。つまり、ちゃんと取材している。また、若き日から、「インテリさん」たちのタネ本となった、欧米の古典的な思想・哲学書も、それなりに読み込んできている。

それなら、勢古浩爾とは、「インテリさん」になりそこねた大衆の一人なのか。いや、「インテリさん」こそ、俗臭ただよう大衆にすぎない。そう批判する勢古は、自らの思想・哲学かぶれ遍歴を率直に告白しながら、その役立たずな空理・空論に憤慨している。いわば、「インテリさん」にたぶらかされた、市井の教養人・読書人の一人という立場だろう。表紙カバーには、著者・勢古浩爾の近影と略歴も印刷されている。

1947年大分県生まれ。明治大学政治経済学部卒業。現在、洋書輸入会社に勤務。市井の一般人が生きてゆくなかで、運命に翻弄されながらも自身の意志を垂直に立て、何度でも人生は立てなおすことができると思考し、静かに表現し続けている。(以下、著作や受賞歴は略)

なるほど、普通の大学を出て、普通のサラリーマンとなり、「部下の査定」という「嫌な雑事」もこなさなくてはならない、とぼやいているから年齢相応に管理職をしているらしい。著者自身が書いたか、編集者の手によるものかは不明だが、「市井の一般人・・・」以下は、何冊も著作があるとは思えないほど、初々しい文章だ。表紙カバーには、こんな抜粋も引かれている。

……本書はその「思想」批判である。思想はあなたの人生を豊かにする、思想なくして現代は生きられない、とたぶらかす「思想」(哲学、批評)批判である。さらに、それと対になったインテリ批判、ひとりよがりの「思想者」批判である。なんのために? ふつうの人間の生き方を擁護するためにである。……

「インテリさん」のひとりよがり、たぶらかしの見本として、こんな文例を上げている。本書の特色のひとつは、興味本位にゴシップをからめて俗物ぶりを示す、人物批判や印象批評はごく少なく、たいていその文例を上げて批判しているところだろう。

リシャール的なテマティスムというのは、仮に最終的に「倒錯」をプログラムとして含んでいるとしても、やはりびとつの遠近法を確保しょうとする態度だと理解してよろしいのでしょうか。つまり、リシヤール的テマティスムは、最終的にびとつの意味に送り返したり、あるいは隠されたびとつの本質へと人を送り届けることはないにしても、意味上の諸単位を、相互的転移を含みつつ、ひとつの遠近法のもとに描こうとする。(略)ところが、デリダが(略)批判しているのは、この遠近法の可能性そのもの、その形成可能性そのものです。デリダがやっていることは、多義性(ポリセミー)の運動を一旦は踏破し、比喩の様々な系列を辿りなおしつつも、しかし、その系列が常にその系列に対する余剰でもなく欠如でもない。ある「空白」の偏在によって可能になっているという事態を、再-刻印することなわけですね……(蓮實重彦の『「知」的放蕩論序説』中の守中高明の発言)

この守中高明の発言に蓮實重彦は、「見事に要約して下さって事態は明白なものになった」と褒めているそうだ。これで「見事な要約」で「明白」なら、原文はどれほど難解なのか。彼ら「インテリさん」のふつうでない言葉に対して、著者・勢古浩爾はふつうの人として、ふつうの言葉を綴ってみせる。ふつうについて。

わたしの「ふつう」とはなにか。ひとりの人間における、自由としての「ふつう」である。強要しないし、強要されない「ふつう」である。「ふつう」にしかなれなくて「ふつう」になったのだが、人生の途中で、その「ふつう」をみずからの存在のあり方として選び取った末の「ふつう」である。偉そうな野郎だ、と思わないでいただけたら幸いである。思ってもいいけど。

世間のふつうは、自分たちとおなじでない者を、自分たちのふつうにひきこもうとする。同調しない者は「ヘンなやつ」として排除する。わたしはそのふつうが反吐がでるほどいやなのである。そこで、自分だけの「ふつう」を作ったのである。どいつもこいつも「ふつう」をバカにしやがって、と。それなら、自分で「ひとりだけのふつう」を作っちゃうもんね、と。(中略)

「ひとりだけのふつう」なんかあるのか。「ひとりだけの大衆」というようなもので、語義矛盾ではないか。ただの「ひとりよがりのふつう」という妄言ではないか(最近、「個衆」という言葉があるのを知ったが)。あろうとなかろうと、そんなことはもう知ったことではないのである。

『こういう男になりたい』(ちくま新書)という本も、わたし「ひとりだけの男らしさ」の意味を書こうとしたものだ。矛盾することが恐くて生きていけるものか。この意識において、わたしがもっとも親近感を覚えたのは石原吉郎の次の言葉である。このような言葉だけが身にしみ入る。

どうだろうか。もちろん、ふつう、なんてものはない。したがって、ふつう論、というのも成り立たない。ただし、著者・勢古浩爾があっちこっちしているように、ふつうに語ろうとする姿勢や努力といえるものはある。それを、ふつう、とはいえないか。そんな自問自答が繰り返されているような本である。

だからといって、自分一人に、閉ざされているというわけではない。自分を手放さず、自分を開いていく「知」や「言葉」との出会い、それを求めていくしかない。そんな覚悟を語っているように思えた。著者が身に沁みたという詩人・石原吉郎の言葉とは、次のようなものだ。

一人の思想は、一人の幅で迎えられることを欲する。不特定多数への語りかけは、すでに思想ではない。(『望郷と海』ちくま文庫)

ひとと共同でささえあう思想、ひとりの肩でついにささえ切れぬ思想、そして一人がついに脱落しても、なにごともなくささえつづけられて行く思想。おおよそそのような思想が私に、なんのかかわりがあるか。(同書)

自分一身の思想。これが、ひとりの思想であり、ひとりのふつうの思想である。そんなものは思想でもなんでもないといわれるかもしれない。むろん、それでかまわない。あえて思想と呼ぶには及ばない。それはただの個人的な「考え」にすぎない。そして現在のわたしには、いや後にも先にも、この「考え」だけで十分なのである。

「インテリさん」への批判に溜飲を下げたい向きには、物足りないかもしれない。しかし、ふつうの人がふつうに語る、書くということはどういうことなのか。そのことについて知り、考えたい人には、じゅうぶん有益な本だと思う(なんだか、普通に下手な文体が、伝染っている気がするが)。役立つとは著者にとって最高の褒め言葉としている。著者がその人生において、まれに役立ったとする、ふつうを支える知識人も挙げている。エリック・ホッファー、シモーヌ・ヴェイユ、吉本隆明である。

著者もあとがきで書いているように、筑摩書房の執筆者たちを実名を挙げて批判した本を、ちくま新書から出版できるのか、「大丈夫なのか」と心配したそうだ。そのうえ、表紙カバーの「好評既刊」が重なったわけだから、著者や担当編集者以外には、誰も気にしなかったのかもしれない。「インテリさん」たちのご機嫌を損じてはならないほど、「思想・哲学」はたいして商売になっていない。たぶん、そんなところだろう。

可笑しくてやがて哀しき表紙カバー。批判された「インテリさん」たちが読まれていなければ、彼らを批判した勢古浩爾も読まれるはずがない。「インテリさん」たちの言説に、ふつうを対置させようという試みそのものが、空しく思えてくる。鵜も鵜飼いも見物衆も、同じ長良川に川面に映る光影を見つめている。しんみりさせられるが、いかにもその場所は狭く小さい。結局、「インテリさん」への叱咤激励ではないか。そんな風にも思えた。

(敬称略)

中途で放りだしていた『「文明論之概略」を読む』(丸山真男 岩波新書)をまた上巻から読みはじめている。1986年に刊行された26年前の本だが、丸山の解題は少しも古びていない。残念なことだが。

「学問ノススメ」を書いた福沢諭吉は明治の人という印象が強い。諭吉は天保5年(1835年)生まれ。吉田松陰より4歳下、橋本左内は同い年、坂本龍馬より1歳上、高杉晋作より5歳上、久坂玄瑞は6歳上という「幕末志士の世代」である。

もし坂本龍馬や高杉晋作たちが生きていれば、明治はずいぶん違った時代になっていただろう。そんな遠い眼をする人がいるが、「一身独立して一国独立する」という諭吉の思想のうちに、彼ら志士の志操も生きているのではないか。そして、彼らが生きていたとしても、はたして諭吉以上の影響を残せただろうか。

「志士の世代」だから、当然のことながら、明治の元勲たちとも年齢は近い。木戸孝允は一歳上、山縣有朋は4歳下、伊藤博文は7歳下である。生きていた諭吉が明治に切歯扼腕したのなら、もし誰それが生きていたら歴史は変わっていただろう、そんな設問はやはり無意味に思える。

福沢諭吉はもちろん明治維新を、丸山真男は先の敗戦を踏まえて、その後の日本の独立と日本人の自立を考察し、「その後」が独立と自立を妨げているありさまを痛切に論じている。両者とも、天皇抜きの「国体」を念頭において。諭吉没後111年。『「文明論の概略」を読む』は、なお刺激的だ。残念なことに。

注:天皇抜きの「国体」

天皇制の廃絶などの事柄ではない。二人ともそんな単純な議論には組みしない。また、「天皇制」という言葉自体が、コミンテルン発の左翼用語。正統な呼称ではなく、内容を妥当にに表してもいない。明治から昭和の終戦後まで、一般には「国体」と呼ばれ、戦前には主流だった天皇機関説からもわかるように、天皇もまた、日本という「国体」の一部と考えるのが一般的だった。

(敬称略)

「学問ノススメ」を書いた福沢諭吉は明治の人という印象が強い。諭吉は天保5年(1835年)生まれ。吉田松陰より4歳下、橋本左内は同い年、坂本龍馬より1歳上、高杉晋作より5歳上、久坂玄瑞は6歳上という「幕末志士の世代」である。

もし坂本龍馬や高杉晋作たちが生きていれば、明治はずいぶん違った時代になっていただろう。そんな遠い眼をする人がいるが、「一身独立して一国独立する」という諭吉の思想のうちに、彼ら志士の志操も生きているのではないか。そして、彼らが生きていたとしても、はたして諭吉以上の影響を残せただろうか。

「志士の世代」だから、当然のことながら、明治の元勲たちとも年齢は近い。木戸孝允は一歳上、山縣有朋は4歳下、伊藤博文は7歳下である。生きていた諭吉が明治に切歯扼腕したのなら、もし誰それが生きていたら歴史は変わっていただろう、そんな設問はやはり無意味に思える。

福沢諭吉はもちろん明治維新を、丸山真男は先の敗戦を踏まえて、その後の日本の独立と日本人の自立を考察し、「その後」が独立と自立を妨げているありさまを痛切に論じている。両者とも、天皇抜きの「国体」を念頭において。諭吉没後111年。『「文明論の概略」を読む』は、なお刺激的だ。残念なことに。

注:天皇抜きの「国体」

天皇制の廃絶などの事柄ではない。二人ともそんな単純な議論には組みしない。また、「天皇制」という言葉自体が、コミンテルン発の左翼用語。正統な呼称ではなく、内容を妥当にに表してもいない。明治から昭和の終戦後まで、一般には「国体」と呼ばれ、戦前には主流だった天皇機関説からもわかるように、天皇もまた、日本という「国体」の一部と考えるのが一般的だった。

(敬称略)

勝海舟の父、勝小吉の自伝を読んだ。

『夢酔独言 他』(勝小吉 著 勝部真長 編 東洋文庫 138 平凡社)

気はながくこゝろはひろくいろうすく

つとめはかたく身をばもつべし

おれほどの馬鹿な者は世の中にもあんまり有るまいとおもふ。故に孫やひこのために、はなしてきかせるが、能よく不法もの、馬鹿者のいましめにするがいゝぜ。

『夢酔独言』の書き出しである。五七五七七なので歌なのだろうが、孫や曾孫のために遺す訓戒を込めたものらしい。「夢酔独言」を読み終わって、この冒頭に戻ると、じつに呆れるほど、この歌とは真逆の人生だったことがわかって可笑しい。思わず微苦笑を浮かべてしまう。

気長に構えて広い心どころか、気はすこぶる短い。五歳にして凧喧嘩から三歳年長の少年を石で殴り、唇から大出血させて以来、少年時代はケンカ三昧。長じてからも、道場破りといういわばケンカを続け、地元の本所下谷一帯では、いまでいう不良の大番長。

十四歳のときには、江戸を出奔して上方に行こうと乞食旅をする。乞食のような貧乏旅行をしたのではない。路銀を盗まれ、ほんとうに乞食になって、一文二文、米や麦をおもらいに回り、乞食の先輩や博打打ち、漁師の情けを受けながら、四か月暮らすのである。

色の道も薄くはない。金が入れば子分たちと吉原通い。少年から中年に至るまで止めない。貧乏御家人だから、妾を持つことはなかったが、吉原以外にも女出入りはあったようだ。武家の娘に惚れて「こまつた」あげく、女房に相談したところ、「私が貰いに行きます」といわれて頼んだりしている。

息子の麟太郎が剣術を学ぶ、後に幕末屈指の剣客となる島田虎之助を訪ね、修行中の身だから酒や煙草、女色はもちろん、甘味さえも断っていると固辞しているのに、無理矢理吉原に連れ出して、そのすべてを味あわせて骨抜きにするエピソードなど、たぶん、旗本退屈男やはぐれ雲のモデルに違いない。

勤めは堅いどころか、年貢七千両を運ぶ役目を命ぜられたときは、そのうち六百両を仲間と盗んで遊びに遣っている。また、隠居後も、兄の判を偽造して証文をつくり、金貸しから大金を借りて散財したり、悪智恵はよく働き、悪仲間を一声で集められる。

それやこれや数々の乱暴と不行跡から、三十七歳のときには、兄の家の庭に檻をつくられて、押し込められそうになり、息子の麟太郎に家督を譲って隠居し、暇にまかせて、文盲同然だったのに、書に親しむようになり、筆をとることになるわけだ。

「俺も昔は悪かった」という話や本は山ほどあるけれど、この「夢酔独言」を読ませれば、そこいらの「俺も昔は悪かった」氏など、赤面して後ずさりするしかない。「けんかえれじい」や「男一匹ガキ大将」のモデルではない。これらの主人公なら、たぶん、勝小吉の子分に過ぎないだろう。

勝部真長の解説によれば、勝小吉とはこんな男だ。

当時、江戸で有数の剣客にして不良旗本、放蕩児、いわゆる「あばれ者」、本所・下谷から浅草・吉原にかけての顔役、また同時に露天商人の親分で刀剣ブローカー、鑑定屋、行者、祈祷師などをも経歴し、最後に水野越前守の天保の改革のときに不良旗本として隠居謹慎を仰せつけられ、自ら夢酔道人と名のっての隠居中の仕事に、『夢酔独言』をかくのである。

小説以上に優れた評論を書いた坂口安吾が、感嘆して紹介している。

僕は先日勝海舟の伝記を読んだ。ところが海舟の親父の勝夢酔という先生が、奇々怪々な先生で、不良少年、不良青年、不良老年と生涯不良で一貫した御家人くずれの武芸者であった。尤も夢酔は武芸者などと尤もらしいことを言わず剣術使いと自称しているが、老年に及んで自分の一生をふりかえり、あんまり下らない生涯だから子々孫々のいましめの為に自分の自叙伝を書く気になって「夢酔独言」という珍重すべき一書を遺した。

(中略)

僕は「勝海舟伝」の中へ引用されている「夢酔独言」を読んだだけで、原本を見たことはないのである。なんとかして見たいと思って、友達の幕末に通じた人にほ全部手紙で照会したが一人として「夢酔独言」を読んだという人がいなかった。だが「勝海舟伝」に引用されている一部分を読んだだけでも、之はまことに驚くべき文献のひとつである。

この自叙伝の行間に不思議な妖気を放ちながら休みなく流れているものが一つあり、それほ実に「いつでも死ねる」という確乎不抜、大胆不敵な魂なのだった……ただ淡々と自分の一生の無頼三昧の生活を書き綴ったものだ。

(中略)

子供の海舟にも悪党の血、いや、いつでも死ねる、というようなものがかなり伝わって流れてはいる。だが、親父の悠々たる不良ぶりというものほ、なにか芸術的な安定感をそなえた奇怪な見事さを構成しているものである。

(中略)

夢酔の覚悟に比べれば、官本武蔵は平凡であり、ボンクラだ。武蔵六十歳の筆になるという「五輪書」と「夢酔独言」の気品の高低を見れば分る。「五輪書」にほ道学者的な高さがあり、「夢酔独言」にほ戯作者的な低さがあるが、文章に具わる個性の精神的深さというものは比すべくもない。「夢酔独言」には最上の芸術家の筆を以てようやく達しうる精神の高さ個性の深さがあるのである。(『青春論』)

私たちが映画やTV、時代小説などで知る、江戸時代や武士とは、実際はずいぶん違っていることが、「夢酔独言」を読むと、よくわかる。近代以前、つまり明治以前の人々が、私たちとはずいぶん違っていることもまた、よくわかる。

たとえば、勝小吉は自分については、「こまつた」とよくいう。いたずらが露見しそうになったり、大病したり、檻に入れられそうになることまで、すべて「こまつた」ですまして、いっさい内面を語らない。

そして、「悦んだ」。他人から困りごとの相談を受けたり、ケンカの仲裁をしたり、代わりに金を取り立ててやったり、困っていれば用立てたり、他人の世話を焼いたときに、相手が「悦んだ(よろこんだ)」。

勝小吉においては、自分が「こまつた」と相手が「悦んだ」という、この二つしかない。語彙が乏しいというだけでなく、自らの行為行動と人への関わり、それ以上や以下がない。表さない。じつにさっぱりとした境地は、私たちとはずいぶん違う。

坂口安吾は、その境地を勝小吉の非凡さにもとめているが、「いつでも死ねる覚悟」とまではいかなくても、「人間(じんかん)」に生きて暮らす幕末の江戸人には、いたって平凡な心構えだったように私には思える。人に頼り迷惑をかけ、人から頼られ世話をする、そんな「下世話」には、今生でも思い当たる節はあるからだ。

(敬称略)

「人生には、それ自体の報酬があります」私が反撃した。「私は人々の生活の中に入り込み、また出ていくのが好きなのです。一定の場所で、一定の人間たちと生活するのに、退屈を覚えるのです」「それがあなたの真の動機じゃないわ。私には、あなたのようなタイプがよくわかるの。あなたは、正義に対するひそかな熱情を抱いている。正直に認めたらどう?」「私は慈悲に対してひそかな熱情を抱いている。しかし、人々に起きるのは、正義にもとづく報いなのです」

『別れの顔(THE GOODBYE LOOK)』

(ロス・マクドナルド 菊池 光 訳 ハヤカワミステリ文庫 1977年)

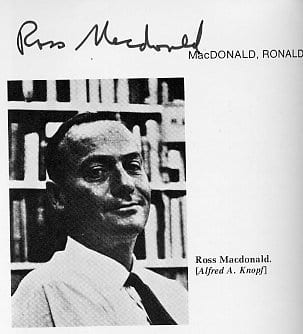

この文庫本の解説が変わっている。解説のタイトルは、「W・ゴールドマンの『別れの顔』の書評」。1969年に、ニューヨーク・タイムズ・ブック・レビューのフロントページに掲載された書評を解説しているのだ。おまけに解説者は匿名の(S)である。『マラソン・マン』の作者で、「明日に向かって撃て」や「遠すぎた橋」の脚本化でもあるウィリアム・ゴールドマンはこう書評した。

"死体(デッドコープス DEAD CORPSE)"という言い方は二重の言い廻しではない。というのは、ロス・マクドナルドの小説では単に"死者(デシードDeathed)"というのでは足りないからだ。登場人物の誰もかれもが死んでいるか、死につつあるからである。

(中略)

そして彼らは何か怖ろしいことを行う。彼らは殺し、盗み、他人を装う。あるいはその三つを行う。彼らに働きかけるのは、荒々しい、どうしようもない推進力だ。彼らがこうしたことをする理由が、ときに金や欲望や権力にあることもないわけではない。しかし、彼がそうするのは、大部分愛のためだ。そして、彼らは結局やりとげる。あとは、静かになる。

しかし、それはアーチャーが来るまでのことだ。

(中略)

幽霊<ゴースト>が彼のテーマである。

ここからは、匿名解説氏(S)によるゴールドマン書評の解説である。

ゴールドマンは『別れの顔』に現われたこうしたハードボイルド的要素やベッドシーンについて検討しながら、それは本質的なものではないとし、彼の最近の小説はハードボイルド小説から遠く離れていて、むしろ彼が書いているのは、幽霊<ゴースト>に憑かれた人々なのだと結論する。

(中略)

一九六九年はフィリップ・ロスの『ポートノイの不満』が評判をとった年であった。ゴールドマンは、本屋の店頭に溢れている五十冊目のマスターベーション小説が批評家たちから”重要だ”とか”意義深い”とか”輝かしい”とか賞賛されていることを皮肉って、このような退屈な小説を書く小説家と比べて、マクドナルドは非常に慎み深い小説家だと書き、彼をどう分類してもかまわないが、マクドナルドは現在活動中の最良のアメリカ人作家のひとりである、と結んでいた。

レイモンド・チャンドラーとフィリップ・マーローは、もちろんグレイトである。リスペクトされるべきだ。だが、ロス・マクドナルドとリュウ・アーチャーは、レイモンド・チャンドラーとフィリップ・マーローより、読者からずっと愛されている気がする。ゴールドマンが、「大部分愛のためだ」と指摘したような「愛」だから、「ロスマク好きなんだよねえ」とは吹聴できない、ステロイド軟膏が必要な炎症のような「愛」ではあるが。したがって、レイモンド・チャンドラーとフィリップ・マーローのようには、ロス・マクドナルドとリュウ・アーチャーは、熱意を込めては語られない。尋ねられれば、「ちょっと陰惨だからね」と言葉少なに答えて、それ以上の話を打ち切るものなのである。「ロスマク炎」に罹ったなら。

(敬称略)

おもしろい書名です。帯文によると、「管啓次郎は、批評を紀行にしてしまう思想の一匹狼、もしくは詩的なコヨーテだ-堀江敏幸」だそうだ。

『本は読めないものだから心配するな』(管 啓次郎 左右社)

紀行文のような書評集とは、変わっている。しかし、取りあげられている本は、知らない本や著者ばかり。ちょっと読んでみたい気はするが、読んでもわからないだろうし、関心が持てないかもしれない。「ウォン」(待ってくれ)とコヨーテは啼きました。「ウォォン」(本とはそんなものじゃない)といいます。

本に「冊」という単位はない。とりあえず、これを読書の原則の第一条とする。本は物質的に完結したふりをしているが、だまされるな。ぼくらが読みうるものはテクストだけであり、テクストとは一定の流れであり、流れからは泡が現れては消え、さまざまな夾雑物が沈んでゆく。本を読んで忘れるのはあたりまえなのだ。本とはいわばテクストの流れがぶつかる岩か石か砂か樹の枝や落ち葉や草の岸辺だ。流れは方向を変え、かすかに新たな成分を得る。問題なのはそのような複数のテクスチュアルな流れの合成であるきみ自身の生が、どんな反響を発し、どこにむかうかということにつきる。読むことと書くことと生きることはひとつ。それが読書の実用論だ。そしていつか満月の夜、不眠と焦燥に苦しむきみが本を読めないこと読んでも何も残らないことを嘆くはめになったなら、このことばを思いだしてくれ。本は読めないものだから心配するな。

Don't Worry, Be Happy, sung by 'Dumbfoundus'

Vocal group cosmos "Don't worry, Be happy"

Zumba Fitness - DONT WORRY BE HAPPY

『本は読めないものだから心配するな』(管 啓次郎 左右社)

紀行文のような書評集とは、変わっている。しかし、取りあげられている本は、知らない本や著者ばかり。ちょっと読んでみたい気はするが、読んでもわからないだろうし、関心が持てないかもしれない。「ウォン」(待ってくれ)とコヨーテは啼きました。「ウォォン」(本とはそんなものじゃない)といいます。

本に「冊」という単位はない。とりあえず、これを読書の原則の第一条とする。本は物質的に完結したふりをしているが、だまされるな。ぼくらが読みうるものはテクストだけであり、テクストとは一定の流れであり、流れからは泡が現れては消え、さまざまな夾雑物が沈んでゆく。本を読んで忘れるのはあたりまえなのだ。本とはいわばテクストの流れがぶつかる岩か石か砂か樹の枝や落ち葉や草の岸辺だ。流れは方向を変え、かすかに新たな成分を得る。問題なのはそのような複数のテクスチュアルな流れの合成であるきみ自身の生が、どんな反響を発し、どこにむかうかということにつきる。読むことと書くことと生きることはひとつ。それが読書の実用論だ。そしていつか満月の夜、不眠と焦燥に苦しむきみが本を読めないこと読んでも何も残らないことを嘆くはめになったなら、このことばを思いだしてくれ。本は読めないものだから心配するな。

Don't Worry, Be Happy, sung by 'Dumbfoundus'

Vocal group cosmos "Don't worry, Be happy"

Zumba Fitness - DONT WORRY BE HAPPY