益恵は、初期の認知症を患った86歳。

20年来の俳句仲間の仲良しであるアイ(80歳)と富士子(77歳)は、益恵が自分を失ってしまう前に、3人で益恵がかつて住んだ土地を辿り、彼女の人生を遡る旅に出ることを、益恵の夫から頼まれたこともあって計画する。

大津、城下町松山、五島列島を旅して益恵の過去を辿る様子と、終戦直後に命からがら満州を引き揚げてきた益恵の様子とが、交互に描写されます。

満州引き揚げについての本は、「けものたちは故郷をめざす」(安部公房)「流れる星は生きている」(藤原てい)「大地の子」(山崎豊子)など若い頃に色々読みましたが、近年では久しぶりでした。

満州に家族6人で暮らしていた10歳の益恵は、昭和20年8月、開拓団全員で退避することになる。

ソ連兵や満人、或いは飢えや渇き、疲労や病気に襲われながら、ひたすら歩いて南下するが、父はソ連兵に殺され、弟の一人は満人にさらわれ、もう一人は栄養失調で亡くなる。

もういよいよ駄目だと、数少なく残った隊は手榴弾で集団自決を計るのだが…

”益恵の上に覆いかぶさっていたのは、母だった。俯いた死に顔は綺麗だった。

母の上の中を見て、はっとした。ふみ代がいた。無傷で、だけど泣きもせず、姉をじっと見上げていた。思わず抱き取ろうと手を伸ばした。ふみ代も小さな手を母の体の下から差し出した。

だが、益恵の手は止まった。こんな小さな赤ん坊を抱いてどうするというのだ。お乳もない。たった十歳の子が連れて行って、生かしてやれる筈がない。山から出た途端に、ソ連兵に撃ち殺されるかもしれないというのに。

「お母ちゃんと一緒にいな」

ふみ代の黒目が真っ直ぐ益恵に向いていた。

「さよなら、ふみちゃん」

さっと立って背を向けた。

草地の端まで行くと、地平線が見渡せた。満州の大地に、赤く熟れた太陽が沈むところだった。”

これは、益恵が集団自決から生き残ったところです。

こうして6人家族の5人までも失った益恵は、たった一人で死に物狂いでそこから生きて行くのです。

これはまだまだ、過酷な逃避行譚のその始まりでした。

終戦直後の地獄のような満州の様子と、平和で飽食の現在の日本の様子が交互に現れて不思議な気もします。

86歳の認知症を患った老女が長年抱えていた「つかえ」が何であったかを知った時、読む側は言葉を失いますが、しかしこの小説、最後にちょっと笑える展開が用意されてあって、救われるような思いです。

久しぶりに重く、読みごたえがある小説でした。

戦争の悲惨さ、生きることの尊さ、人の絆の重さがテーマでしょうか。

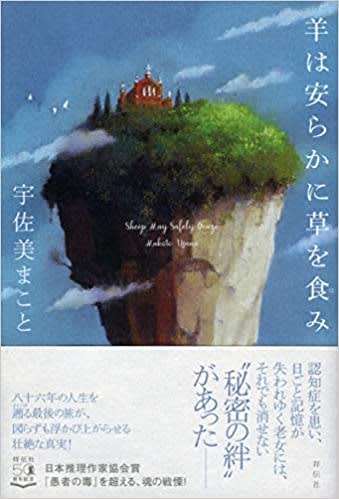

「羊は安らかに草を食み」

先日、体操のお母さんちで奈良漬けを漬けたのですが、その時の雑談で・・・

四人の内、一人がね。

5歳の時に、朝鮮から引き揚げた、と。

自分は、小柄で小食だったからこそ、生き残れたんだと思う、と。

そして、小さな5歳の背中のリュックに入れられていたのは、妹二人の遺骨だったそうです。

それを、日本まで持ち帰ることが自分の仕事だった、と。

その話を思い出しました。

後で調べてみて、これが讃美歌の一節だったと知りました。

賛美歌「羊は安らかに草を食み」の歌詞の一部。

「死ぬるも死の、終わりならず、生けるも命の、またきならず 別れる辛さを思うより、この世で出会えた事を喜びましょう」

これを読んで、とても納得しました。

その方、5歳の時では記憶もおぼろでしょうが、妹さん二人の遺骨を背負って、なんてねえ…

でも、読んで良かったです。本当に。

まさかこんな内容とは、驚きました。

でも読み応えがある本でしたね。