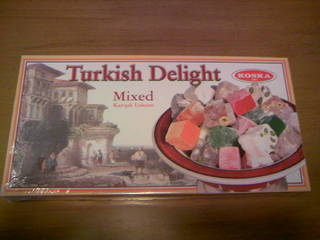

トルコのお菓子でもうひとつ楽しみにしていたのは、ロクムです。

これも、児童文学「ナルニア国物語」の中に出てくるのです。

しかも、エドマンドがそれ欲しさに自分の兄弟を裏切り、氷の女王の手下になるという非常に重要な役どころのお菓子なのです。ところが、私が子どもの頃読んだ本の中では、なんと「プリン」と訳されていました。

”女王は、おなじびんから、雪のなかへまた1しずくたらしました。

するとたちまち、緑色の絹のリボンでしばった、まるい箱があらわれ、

それをひらくと、おいしそうなプリンがどっさりでてきました。

どのプリンもふわふわして、あまくて、これ以上おいしいものをエドマンドは食べたことがありませんでした。”(ナルニア国物語 ライオンと魔女より)

それが、"Turkish Delight(トルコ人の喜び)"という名前のお菓子であるということを知ったのは、近年「ナルニア国物語」の映画を観てから。

それが更に、トルコではロクムと呼ばれるお菓子であるということを知ったのは

今回旅行に際して色々読んでからです。

実際、トルコではあちこちで、このお菓子が売られていました。

お菓子屋にも、土産物屋にも、空港にも。

スーパーなどでは、様々な種類を量り売りしていたくらいです。

モチモチとして、日本のギュウヒと、ゼリーの中間のような食感。

レモン味やローズ味、ナッツ入りなど、様々な種類があります。

ただ残念なことには、これもやはり甘すぎる…

しかも、兄弟を裏切り、自分の魂を悪の女王に売り渡してまで食べたいようなものとは、とても…

これも、小さい頃からの憧れがひとつ、消えました。

トルコの旅行記や生活体験記など色々読みましたが、散々書かれていたのは、「トルコのお菓子は死ぬほど甘い」ということ。

例えば、トルコ人がしょっちゅう食べるというデザートに「バクラヴァ」というのがあるのですが、甘いパイを、更にハチミツ漬けにしたというものです。

レストランのデザートでは、他にもパイやカステラのようなものをシロップ漬けにした類のものが良く出ましたが、甘すぎてとても完食できませんでした。

「ロクム」

これも、児童文学「ナルニア国物語」の中に出てくるのです。

しかも、エドマンドがそれ欲しさに自分の兄弟を裏切り、氷の女王の手下になるという非常に重要な役どころのお菓子なのです。ところが、私が子どもの頃読んだ本の中では、なんと「プリン」と訳されていました。

”女王は、おなじびんから、雪のなかへまた1しずくたらしました。

するとたちまち、緑色の絹のリボンでしばった、まるい箱があらわれ、

それをひらくと、おいしそうなプリンがどっさりでてきました。

どのプリンもふわふわして、あまくて、これ以上おいしいものをエドマンドは食べたことがありませんでした。”(ナルニア国物語 ライオンと魔女より)

それが、"Turkish Delight(トルコ人の喜び)"という名前のお菓子であるということを知ったのは、近年「ナルニア国物語」の映画を観てから。

それが更に、トルコではロクムと呼ばれるお菓子であるということを知ったのは

今回旅行に際して色々読んでからです。

実際、トルコではあちこちで、このお菓子が売られていました。

お菓子屋にも、土産物屋にも、空港にも。

スーパーなどでは、様々な種類を量り売りしていたくらいです。

モチモチとして、日本のギュウヒと、ゼリーの中間のような食感。

レモン味やローズ味、ナッツ入りなど、様々な種類があります。

ただ残念なことには、これもやはり甘すぎる…

しかも、兄弟を裏切り、自分の魂を悪の女王に売り渡してまで食べたいようなものとは、とても…

これも、小さい頃からの憧れがひとつ、消えました。

トルコの旅行記や生活体験記など色々読みましたが、散々書かれていたのは、「トルコのお菓子は死ぬほど甘い」ということ。

例えば、トルコ人がしょっちゅう食べるというデザートに「バクラヴァ」というのがあるのですが、甘いパイを、更にハチミツ漬けにしたというものです。

レストランのデザートでは、他にもパイやカステラのようなものをシロップ漬けにした類のものが良く出ましたが、甘すぎてとても完食できませんでした。

「ロクム」