逝くひとの 多き憂えず ゆく道に 積もる黄葉に 秋の夕暮れ

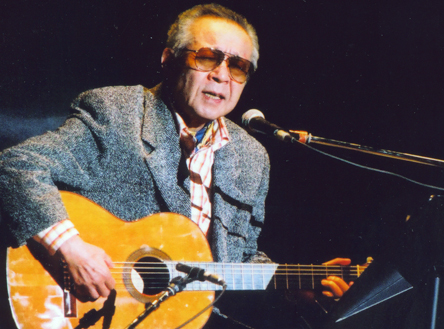

【函館の女】

星野哲郎、本名:有近哲郎が 11月15日

(月)に逝かれた。享年85(歳)。石

本美由紀の主宰していた同人誌「新歌

謡界」にデビュー当時から参加、同人

として作品の発表や後進の育成に携わ

った。作曲家の船村とは長年のコンビ

であり、作詞:星野哲郎、作曲:船村

徹の作品も多い。母校の後継校である

東京海洋大学の新校歌を作詞している。

作曲は鈴木淳。

「兄弟仁義」「函館の女」「三百六十

五歩のマーチ」「アンコ椿は恋の花」

「兄弟船」「男はつらいよ」など数多

くのヒット曲を生んだ。生涯で書き上

げた曲は、4千以上といい、その生い

立ちから海を題材にした作品や聴き手

を元気づける作品が多い。自らの作品

を「塩歌」や「援歌」などと名付けて

いた。 kyoudai-jingi

kyoudai-jingi

これらのヒット曲の数々は、個人史の

BGMであった。高倉健や鶴田浩二が主

演する任侠映画が終わり観客全員が主

人公になりきったように眼光鋭く、肩

で風を切るように北島三郎の歌を背景

に劇場から出てきたものだった。 ankotubaki wa koinohana

ankotubaki wa koinohana

都はるみの「アンコ椿は恋の花」は高

校時代の記憶に残る衝撃のデビュー曲

だ。心斎橋の大丸百貨店のエスカレー

タの昇りに乗りながら「はるみの歌唱

力はすごい」とマイク姿のポーズを取

りながら同い歳の従兄弟(故人)がこ

ぶしのサビの「アンコ椿~は♪」と歌

った鮮明な懐かしい記憶が残っている。 hakodate no hito

hakodate no hito

レコード売り上げ150万枚を記録した

ご当地ソングのはしりの「箱舘の女」

は発売から10数年後、彦根の花街で8

トラテープのカラオケが流行り、暫く

して映像とリンクした時代に、職場帰

りで酒酔い気分で、歌の上手い同僚が

よく歌って聴かせてくれたが「逆巻く

波を乗り越えて♪~」のところがやけ

に印象に残っているが、当時の好景気

感とマッチングしていた頃だった。

星野哲郎の歌詞の多くは、海とはきれ

ることのできぬ圧倒的な日本の情景と

高度経済成長期の商業主義的背景を汲

み取りながら作られ大衆に受け入れら

れてきた。カラオケという技術と著作

権がなければ経済的成功もなかったろ

うが、改めて歌の力と歌詞の力の不思

議さを思い知らせる彼の逝去だ。

合掌

【中南海の男】

国会中継を観ていたら、尖閣列島漁船

追突事件処理の中心人物の仙石由人官

房長官が「暴力装置でもある自衛隊は

特段の政治的な中立性が確保されなけ

ればいけない」と発言し紛糾していた

が「これは失言でなく、彼一流の挑発

だ」と思わず吹き出してしまった。

「国家権力の暴力装置」と規定したの

のは他でもないレーニンだが、星野哲

郎の歌が流行する1965年ごろは中ソ論

争(中国共産党とソビエト連邦共産党

の理論的対立。スターリン批判を契機

とし1960年ころから表面化し、ソ連が

米国との平和共存を主張するのに対し、

中国は米国に対する反帝国主義闘争を

強めアジア・アフリカの解放を主張、

ソ連の態度を修正主義として批判した

もの)が大きく取り扱われていたころ

でもある。

その後、フルシチョフが行った『スタ

ーリン批判』を契機とした毛沢東らの

中国共産党は、極度な政治倫理主義或

いは教条主義的行動に傾斜(竹内好)

したため国内外にその被害が及んだこ

とはこころあるものなら承知のことだ。

そして、小平の改革路線を歩み国民

総生産力においては、米国に追いつか

んばかりの趨勢にある。

問題はその国家行動の原理にある。そ

れがロシア革命のボリシェヴィキズム

にある(内村剛介)とわたし(たち)

は看ている。いわずと、ボリシェヴィ

キはメンシェヴィキや社会革命党に比

べ少数派であったが、人事と要職を握

り「多数派」を名乗る。暴力による革

命を主張し、徹底した中央集権による

組織統制が特徴である。その特徴は、

そのまま後身であるソビエト連邦共産

党へと引き継がれたものだ。

中南海

中南海

結論的にいうと、専制的で官僚主義的

な一国膨張主義が残ったロシア・マル

クス主義の形骸が「この世界に何をし

てくれるのだ?」というわたし(たち)

の反質にこの国は真面目に答えてくれ

ていない不気味さが嫌なのだと。