約1200年前、光仁天皇の勅願により創建された三室戸寺は別名花の寺とも呼ばれます。

5月にはつつじ2万株、しゃくなげ2000本、6月のあじさい1万株、7月にはハス、そして秋には紅葉の名所でもあります。

ちょうど今は、関西圏のローカルニュースや、新聞でもあじさいのことがよく取り上げられています。

「日本一のあじさい名所はどこ」という2009年の朝日新聞の調査で全国3位だったそうです。

7030人が回答

1位 箱根登山鉄道 2945票

2位 鎌倉 明月院 2532

3位 三室戸寺 2212

4位 大和郡山 矢田寺 1311

去年見た、矢田寺のほうが庭園作りで迫力ありました。

三室戸寺は観光しやすいように足場とか整備されすぎて、私的には面白みに欠けます。

2015-06-07

矢田寺の紫陽花

2015-06-09

矢田寺の地蔵信仰の発祥に小野篁が関わっていた件

本堂前の池ではハスの花が咲き始めています。

ちょうど今の時期なら、紫陽花と蓮が楽しめます。

花のほかにも、いろいろ面白いものが目に留まります。

本堂への階段上がってすぐのところで出迎えてくれるのは

宇賀神

耳を触れば福が来て、髭を撫でると健康長寿、しっぽをさすれば金運がつく

本堂右下に、宝勝牛

口の中の石の玉を撫でると勝運がつくと言われている、という立て札見てチャレンジ必死だったので撮影失念。

画像もらってきました。

牛のお腹に穴が開いてて中を覗くと牛の木像があるらしい。

知らんかった。

本堂の左下に、狛兎

ウサギ前の大きな球の中には卵型の石があって、その石を立てられれば昇運がつくらしい。

写真は撮ったけど、これも知らんかった。

他にも、なでるとお金(鐘)がかえると言われている龍頭

本堂や手水舎蟇股にある龍彫刻 三頭みつければ昇運がつく

など見落としました。

20年ほど前に参詣していて今回は2度目のお参りでした。

どちらも紫陽花だけ見に行ったではもったいないことしました。

今回は事前下調べしたときに、十八神社が気になりました。

本堂の裏左手にあり、本殿は室町時代に作られた重要文化財。

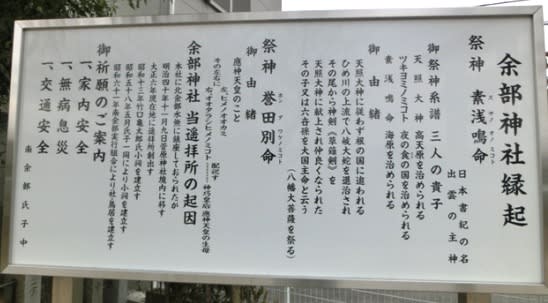

この場所に三室戸寺が建設される以前よりあった社で、大物主神、熊野樟日命、手力雄命の三柱を祀られていた。

三室戸寺が建設されるに当たって鎮護社となり、さらに十五柱の神を含祀、合計十八柱の神を合わせて『十八大明神』として祀ったので十八神社。

京阪宇治線三室戸駅は、みむろどえき と読みますが、

三室戸寺は、みむろとじ と濁りません。

宇治の中心部から北東方向にある明星山の麓にあります。

三室戸寺略誌によれば、奈良時代770年、光仁天皇が観音像を祀る御室(みむろ)離宮を建て、南都大安寺の行表が創建し御室戸寺と称するよう勅された。

その後、光仁、花山、白河三帝の離宮にもなったので、寺名の御の字を三に替え、「三室戸寺」に。

三室戸寺の山号となっている

明星山は標高231m

参道は明星山の山裾にあるので樹木が繁る登り道です。

住所は、宇治市

菟道逃谷

『山城国風土記』に

「宇治というは、軽島の豊明の宮に御宇(あめのしたしろ)しめし天皇(応神天皇)の御子 宇治若郎子(うじのわきいらつこ)、桐原の日桁(ひげた)の宮(菟道宮)を造りて、宮室(おおみや)と為したまひき。御名(みな)に因りて宇治と号(なず)く。」

本堂前の狛兎は、仁徳天皇と異母弟の菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)が宇治に来た際、兎が道案内したとの伝承に基づいていたのですね。

本堂裏山の観音山に 菟道稚郎子が葬られていると伝わります。

三井寺の新羅神社考より引用

新羅神社

宇治市

菟道滋賀谷に鎮座する新羅神社の祭神は素盞鳴命と五十猛命

三室村の辺りは古来、神在ますところとして信仰されてきた。

御室の里と言われ、三室戸寺も御室、御室堂といわれた。

三室戸の戸の文字は堂の転化したものか、または場所・入り口を指し、神座を意味するといわれる。

その神座は「みむろ山」と呼ばれた明星山を指している

十八神社

当地方には

宇治宿禰の一族が住んでいたといわれている。

宇治宿禰は饒速日命(にぎはやひのみこと)六世の孫とされており、出雲族との繋がりを示している。

更に三室戸寺の十八神社の由来に「初め三輪御諸山明神(大物主命)を祀った」とあることから、当地方には古く縄文時代から弥生時代にかけて渡来系の出雲族が進出していたようである。