国宝東塔の修理作業所最終公開の記事を、多くの方にご覧いただいてます。

5/6までですから 今のうちに知ってる情報追記しておきます。

デジカメ撮影画像を確認できたので画像とともに。

入口で整理券もらったら順番来るまで並んで待つ必要はありません。

その間に金堂の薬師三尊像参拝とか。

ちょうど行った時は、お坊さんが右手の方で解説されてて、椅子もたくさん用意されてるので多くの方が拝聴されてました。

堂内は撮影不可です。

しっかり目に焼き付けて心のシャッター切ってご覧ください。

薬師如来の背後に回ると一部くり抜かれた部分から、台座を見ることができます。

とても珍しいものですので、お忘れなく。

説明文読んで、また引き返して、正面や四方の台座を確認したぐらいです。

2010年秋にも説明聞いたのに、すっかり忘れてて新鮮に拝観できました。

下の画像は出口から遠景でズームして撮影しました。

いよいよ11時になって東塔修理現場内見学開始。

1階から入場し6,7階が見学場所です。

塔の周りにずいぶんスペースあるのに気づかれると思います。

大工の棟梁にお伺いしたところ、

解体した部品すべてその階ごとに、周りに整理整頓して保管し、

心柱の修復終えてのち、また元の通りに復元されるのです。

覆いのメッシュ隙間から境内が見下ろせます。

大講堂の前の広場に多くの椅子が設置され、なにかの準備中。

これでした⤵

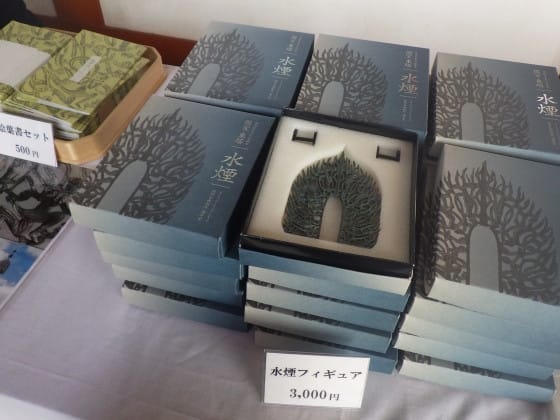

水煙の飛天は素晴らしいものでした。

出口のところで販売されてました。

製作は、すぐご近所の海洋堂さん

見てただけ。

友人は3Dの絵葉書一枚200円を記念に買ってました。

透かし彫りの飛天は24体、上の図案が四方に表裏二枚づつで8枚。

いままで飛天はすべて天女とされてきました。

でも、笛を吹いてるのが天男、下向きに飛んでるのが天女と天童。

というのが、中国美術の研究家・小杉一雄(1908~98)さんの説です。

インドで生まれ、中国を経由して日本に飛来した天人一族。

彼らは奈良の西ノ京に舞い降り、親子団欒を楽しみながら、空にそびえたつ塔の安全を見守ってきたのだ。