今日は曇ってて陰鬱なかんじ。

何の日かなと、長谷寺でもらった暦みると

針供養、確かにそんな日ありました。

針仕事が身近だった子どもの頃、折れた針とかまとめて処分供養し、裁縫上達を願ったものだった。

ネットで確認したら関西では12月8日となってたけれど、私の記憶は定かでない。

その日がなんでこと始めなんだろな。

調べてみました。

古くから2月8日と12月8日は、事八日(ことようか)と呼ばれ、

事を始めたり納めたりする様々な行事が行われてきた。

その代表的な行事が針供養。

この事八日の2日間は「事始め・事納め」とも言われ、神様をお祭りする日でもある。

実はこの2月8日と12月8日は、神様を迎える行事と捉えるのか、人の日常生活の期間と捉えるのかで、事始めの日と事納めの日が逆転する。

12月8日が事始め、2月8日が事納め

神様を迎える行事期間と捉えた場合、

神様をお迎えするための準備をスタートさせるのが12月8日で、

この日より正月行事のために煤払いなど大掃除をしたり、

門松を準備したり松迎えなどを始める。

正月を経て、それらの後片付けも含めすべてを納める日を2月8日とし事納めとする。

12/8は事始めの日。

年を司る神様である年神様を迎えるために、正月行事の準備を始めるのが12月8日の「事始め」で、年越しの「神事」が始まる日です。

2月8日が事始め、12月8日が事納め

神様を迎える行事の最終日が、人の日常生活が始まる初日。

旧暦の2月8日は、草木が芽吹く春を迎えるべく、農作業が開始される時期。人々の暮らしがいよいよ本格的に始動する2月8日は、人にとっての事始めの日となった。

暦には、もう一つ気になることが書かれてました。

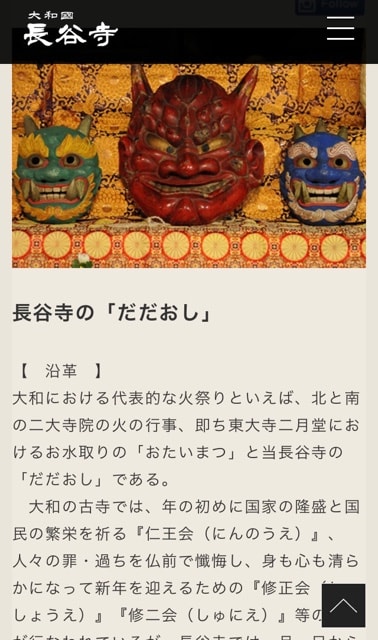

長谷寺修二会(~14日)

修二会といえば東大寺二月堂のお水取り。

長谷寺でもめんめんと受け継がれてきてたんですね。

もうちょっと詳しく調べて項を改めます。

つづく