5月13日、第60回燮会を開催しました。燮会は交渉アナリスト1級会員のための交渉勉強会です。2016年から始まった横浜での開催(2020年は中止)、今回で7回目となります。過去の横浜開催の内容については、下記をご覧ください。

【過去の横浜開催】

第55回燮会

第48回燮会

第42回燮会

第37回燮会

第32回燮会

第27回燮会

これまでの横浜大会は、通常の燮会では時間の制約上難しい理論の掘り下げやロープレ、ゲームなどを行ってきましたが、今回は1級会員による事例発表三本立てです。

第1部は、荻島亮一さんより、「交渉学の視点で自動車製造の当たり前を考えてみる」。日々のお仕事の中で自分の交渉の癖を痛感されたことが交渉学を学ぶきっかけとなったという荻島さん。自分を知ることの大切さと同時に、お仕事の目線から日本も自分たちの価値に気づくことが大切なのではないかというお話でした。

第2部は篠原祥さんによる、恒例の「実践的交渉戦術と実例」。篠原さんには第56回燮会より、交渉関連書籍の実践的な交渉術と、お仕事を通じたその活用事例を紹介していただいています。今回の参考図書は、クリス・ヴォス著『逆転交渉術――まずは「ノー」を引き出せ』。

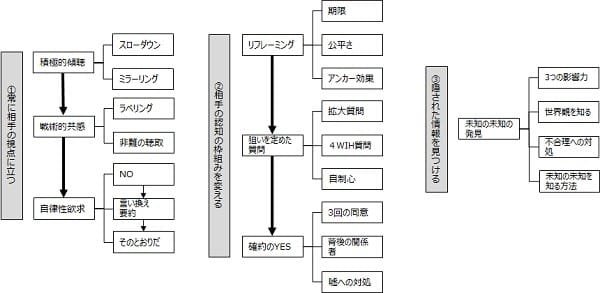

クリス・ヴォスはFBI主席交渉人として、20年以上にわたり人質交渉に携わってきました。人の生死がかかる失敗の許されない環境で、相手の感情に寄り添い言語/非言語コミュニケーションを駆使して彼は犯人と対峙してきました。同書は、自身の経験を交渉理論と照らし合わせて構築した、独自の交渉術を紹介しています。上は、それらの様々なスキルを僕なりに分類・再構成した図です。人質交渉という、最も過酷な交渉であるにもかかわらず、そのキーワードは意外にも「傾聴」、「共感」、「親密」、「影響」で、徹底した相手指向でした。

同書から今回篠原さんが取り上げたポイントは、以下の二つです。

1.BATNA

BATNAとは「交渉で合意する場合以外の代替案で最善のもの」のことで、交渉のパワーの源泉として大変重要な概念です。しかし、ヴォスによれば、脅しにも妥協することなく交渉できるというメリットがある一方、BATNAを意識しすぎることの弊害もあるということです。篠原さんのご経験では、特に厳しい交渉では心身の負担が大きい、例えば価格交渉のオファーのやり取りにおいて疲れてくると、安易に妥協してしまう恐れがあるということです。これは日本人に多い傾向ではないかともお話しされていました。また、交渉の結果到達したい目標値がBATNAに引っ張られ(このような心理をアンカリングといいます)、無意識に低く設定されてしまう恐れもあります。

2.譲歩の原則

価格交渉における譲歩の仕方については諸説ありますが、ヴォスが同書の中で紹介しているのは、元CIAで誘拐専門コンサルタントのマイク・アッカーマンのモデルです。彼は、最初のオファー(出発点)を目標値の65%(買い手の場合。売り手であれば、+35%)に設定し、その後3段階で譲歩することを勧めています。

一般に言われる譲歩の原則は、

①野心的な高い目標値(アスピレーション値)を慎重に考える(アッカーマンはそれを目標値の65%と述べているわけです)。

②譲歩幅は徐々に小さく。

③端数効果(端数を使ったほうが、信憑性が向上するという心理的効果)を利用する。

篠原さんによれば、相手のオファーに対して同じノーと言うにも、状況を踏まえ言い方を工夫することが大事だということでした。

第3部は、谷口則彦さんと和佐毅さんによる、「企業の組織再編における共創協働」。谷口と和佐さんの質疑応答という形で、和佐さんがお仕事で経験された組織統合と、そこで交渉学を活かされた事例について伺いました。

和佐さんは食品輸入会社で長年調達を担当され、最近営業に配属となりました。交渉学を学んだきっかっけは、奪い合い型の交渉、いわゆる分配型交渉に悩まれていたことだったそうです。交渉学を学ばれる中で、交渉に正解はなく、理論と同時に場数を踏んで経験を積むことも大事だと思うようになったそうです。

交渉の学びには終わりがなく、次第に学んだことを自分のものとするだけでなく社内にも広めていきたいと思うようになったそうです。そこで、2020年から交渉学の企業向け1日研修である「交渉アナリスト3級講座」を社内に導入しました。2021年は同研修を「社内外を問わず課題を解決する風土づくり」をテーマに行い、2022年には社員と協力してオリジナルのケーススタディづくりに取り組んだそうです。その過程で、社員が自発的に取り組んでくれたのが嬉しかったとおっしゃっていました。また、ケーススタディにより普段と違う部署の役割を演じることで、お互いの理解を深め合うことにも繋がりました。

2023年より、和佐さんの会社は類似業務を行っていた提携会社の事業部と統合し、新会社として出発しました。組織が大きくなると縦割りな風土になりがちです。交渉学はその弊害を和らげ、全体最適を指向するのに役立つと考えておられるそうです。また、和佐さん自身も営業というこれまでとは逆の立場のお仕事に就くことになりました。営業では、傾聴、価値交換、価値創造といった交渉学のエッセンスが使えます。お客様との折衝は日々発見の連続だそうで、1回の質問だけでA4のレポート用紙にびっしり書けるほどの学びがあるそうです。これほど役立つ交渉学をぜひ広めていきたいとのこと。また、ロープレも今後は自分の交渉シーンを撮影して振り返ったり、成功事例・失敗事例を分析するようなものを取り入れていきたいということでした。

最後に。

●自分達ならできると思えること。相違は障害ではなく、やれることが増えたのだということ。

●相手を思いやる燮(やわらぎ)の精神。

●成功体験の積み重ねと未来を見据えて考えることの大切さ。

今回の経験から得られた、和佐さんが伝えたいポイントです。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした