4月5日、第3回燮読書会に参加しました。オンラインでの開催で、今回も東京、神奈川、千葉、長野、岐阜など各地から参加がありました。

さて、今回からロジャー・ドーソン著、『本物の交渉術 あなたのビジネスを動かす「パワー・ネゴシエーション」』(KADOKAWA、2021年)です。まずは以下の1章から18章までが対象でした。

1.期待以上の要求をする(自分の要求を大げさに言おう)

2.最初のオファーにイエスと言わない

3.提案にひるむ(相手の提案にショックの表情をしてみよう)

4.対立的な交渉を避ける(“感じる・感じた・見出した”方式で対立を避けよう)

5.消極的な売り手と消極的な買い手(を演じて交渉範囲を広げよう)

6.バイス・ギャンビット(それ以上のことをして頂かなければなりませんと言って黙ろう)

7.決定権を持たない人への対応(高次権威がパワーを持つ)

8.サービスの価値の低下(譲歩の価値が低下する前に、相手から譲歩をもらえ)

9.差額折半の申し出を自分からしない(相手に「勝った」と感じさせよう)

10.インパスを処理する方法(インパス→袋小路→デッドロック)

11.袋小路への対応(いろいろ試してみよう)

12.デッドロックへの対応(第三者を入れてみよう)

13.常にトレードオフを求める(絞り取られるのを止めよう)

14.グッドガイ/バッドガイ(二人と接するときは気をつけろ)

15.ニブル(ひっかく・かじる)(一つ合意したら、ニブルをかけていこう)

16.譲歩先細り(譲歩は先細りさせよう)

17.オファーを取り下げるギャンビット(相手が誠実でないときにだけ使おう)

18.受け入れ容易なポジショニング(ちょっとの譲歩で相手には勝ったと思わせよう)

今回もファシリテーターの波戸岡さんがサマリー資料を作って下さいました。お忙しい中、本当にありがとうございます。

いつもの通り、前半は2組グループアウト・セッションに分かれてディスカッションを行いました。結果は、同じ内容を呼んできたにも関わらず、考え方に対する視点が2組で正反対となり、非常に興味深いものでした。以下、一部をご紹介します。

・常にトレードオフを求めるというやり方は日本の習慣になじむのか?

・全体的に1回限りの交渉に偏っているのでは?

・文化差を感じる。同じ仕事でもユダヤ人と中国人では全く違うことを日常的に感じている。

・グッドガイ/バッドガイは演技下手が使うと諸刃の剣である。

・長年自動車販売を経験してきたが、その中で経験的に見につけてきたノウハウと本書の内容がまさに一致しており、大変腑に落ちた。

・騙すことと満足してもらうことは違う。

・仮に客観的基準を持っていたとしても、いきなり出してはいけない。まず感情を受け止めることが大事。

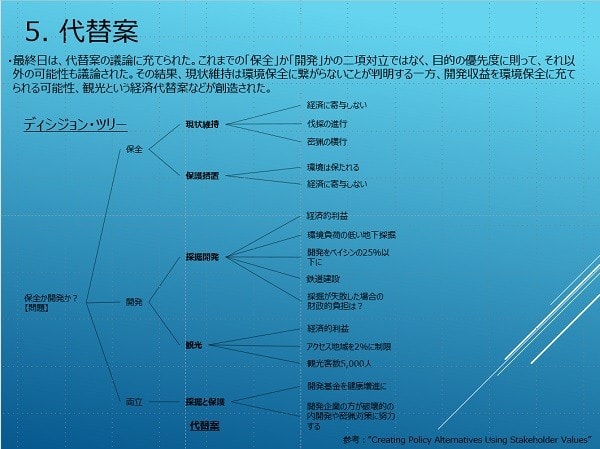

・分配型交渉の戦術も、使い方次第で価値交換に結び付けられることがある。

・交渉を始める前の雰囲気作りが非常に大事。これがないと同じことを言っても結果が異なってしまう。

・「聴き上手はお金のかからない譲歩」という故藤田先生の言葉を思い出した。

・「足して二で割る」は日本でも海外でも結構使える。

また、本書の評価については、次のような声が寄せられました。

・1章がコンパクトで読みやすかった。

・各章のテーマごとにケースが付されているのが良い、ただ短すぎる。

・例えば売買交渉なら買い手と売り手、双方の視点から盛り込まれているのが良い。

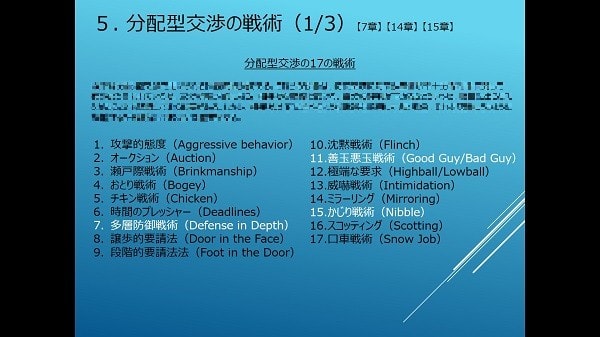

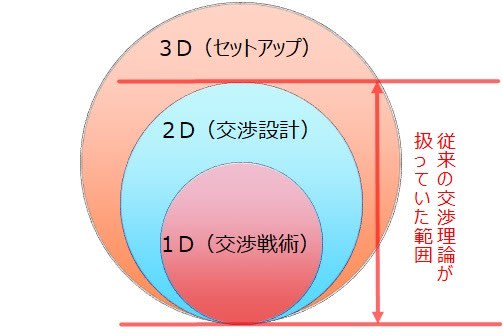

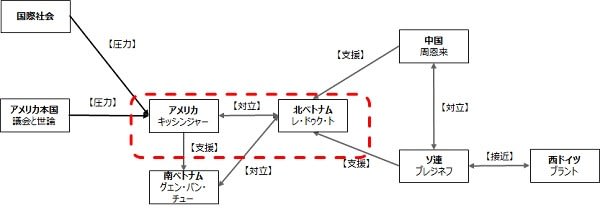

続いて今回の範囲に関連する交渉理論面の補足を行いました。今回のトピックは、

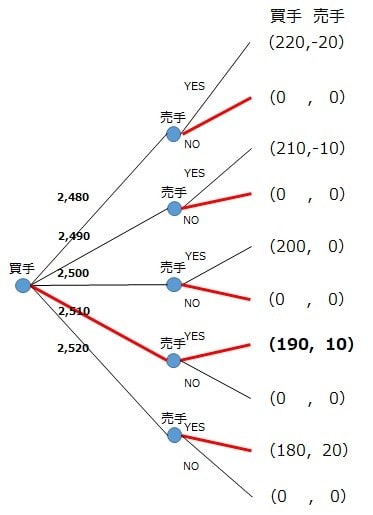

・相手に合意点は最適であると思わせる戦略

・目標値は高く

・最初のオファーは受けない

・譲歩の原則

・多層防御戦術(Defense in Depth)

・善玉悪玉戦術(Good Guy/Bad Guy)

・かじり戦術(Nibble)

・交渉と感情(失望)

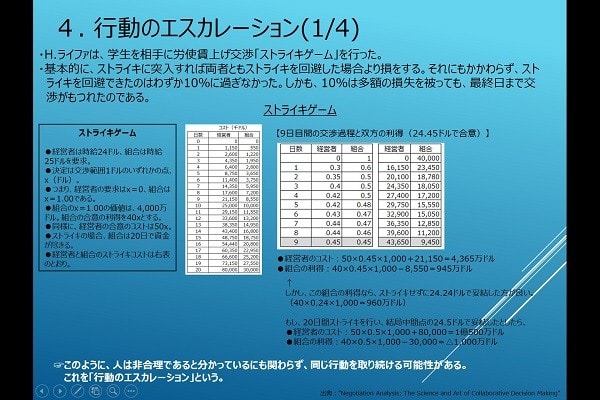

本書は様々な交渉テクニックが満載ですので、おさらいというかまとめのような形となりました。ただ、今回はほとんどありませんでしたが、中には著者が勧めるテクニックと理論で是とされていることが食い違うこともあります。その原因は研究における設定の限界である場合もありますし、俗説がまかり通っている場合もあります。また、現実の交渉の文脈次第で変わるということもあります。いかなる場合でもそうですが、こうした限界を踏まえた上で理論と経験を上手く融合していく必要があるでしょう。

第4回は2022年6月開催予定です。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

![影響力の武器[第三版] なぜ、人は動かされるのか](https://m.media-amazon.com/images/I/51wYWOkl8WL._SL160_.jpg)