10月6日、横浜市立大学エクステンションセンターのセミナーで偶々ご一緒させていただいた皆さんと、ひょんなことから「意見交換会をしよう」ということになり、当社の会議室を使って活発な意見交換会を行いました。

テーマは一応「HPおよびブログの活用」という設定で、主にセミナーでご一緒させていただいた、横浜うお時の渡邉清高さん(写真左)、株式会社フューチャーネットワークスの中山いそのさん、同社須藤秀樹さん、そしてジェイ・ライン株式会社の大熊雅樹さん(写真右)に講師となっていただきました。

とはいえ、中身はテクニック的なことよりも渡邉さんのHPやブログの根底にある仕事に対する考え方や思い、そして同じようにブログを活用して面白い活動をしておられる全国の事例を大熊さんに紹介していただくといった内容が中心でした。非常に引き込まれる内容で、活発な意見交換もなされ、設定した3時間半という時間では到底足りないほどでした。

メイン講師のお一人だった、渡邉清高さん。当社のすぐ近く、横浜市中区若葉町で仕出しお弁当屋さんをされているほか、地域活性化のための活動にも先頭に立って活躍されていらっしゃいます。エクステンションセンターのセミナーでも一際目立つ個性的な存在でしたが、その柔軟な発想と行動力には驚かされるばかりです。

簡単に言えば、「いかに仕事や地域を面白くするか」に心血を注いでおられ、当ブログでも何度か登場した「経験価値マーケティング」を地で行っておられる感じです。

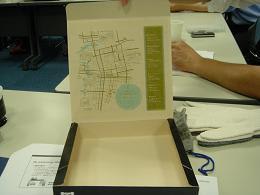

例えば、このお弁当箱。お弁当ってどういうわけか、蓋の裏を何気なく見ながら食べますよね。そこで、このお弁当箱は蓋を開けると裏側に横浜の中心地界隈の地図が描かれています。

それも、ただの地図や良くて観光案内マップであれば「へぇ~」で終わるのですが、何とこれは横浜で撮影されたドラマのロケ地を案内する「ロケ地マップ」なのです。うお時さんはロケ弁なども多く手掛けておられるとのことで、非常に記憶に残る面白い発想だと思います。

因みに、うお時さんには10月25日に大桟橋ホールで行われる「リサイクルデザインフォーラム2009」にも「地産地消」をテーマにしたお弁当で出店していただく予定です。お楽しみに。

渡邉さんとは同年代ですし、お話を伺っていて非常に共感できる事が沢山あります。それどころか、その情熱と行動力には本当に脱帽するばかりです。まだ知り合って1ヶ月ほどですが、末永くお付き合いいただいて色々と勉強させていただきたいと思います。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

よろしければクリックおねがいします!

↓