投稿が遅れているうちに、あっという間に1年が経ってしまいました。昨年11月23日、角館に今も残る江戸時代の武家屋敷を見学してきました。その内、青柳家と石黒家をご紹介します。

青柳家は本能寺の変の2年前、天正8年(1580年)から続く、敷地面積が3,000坪にも及ぶ、角館を代表する武家屋敷だそうです。

入口の藥医門は万延元年(1860年)建立。

茅葺きの寄棟造りの母屋は、安永2年(1773年)建立。

こちらは明治29年(1896年)のものになりますが、龍野満黄という京都の画家が青柳家に泊まり込んで描いたされる屏風絵です。

台所ですね。

母屋の隣には武器庫があります。

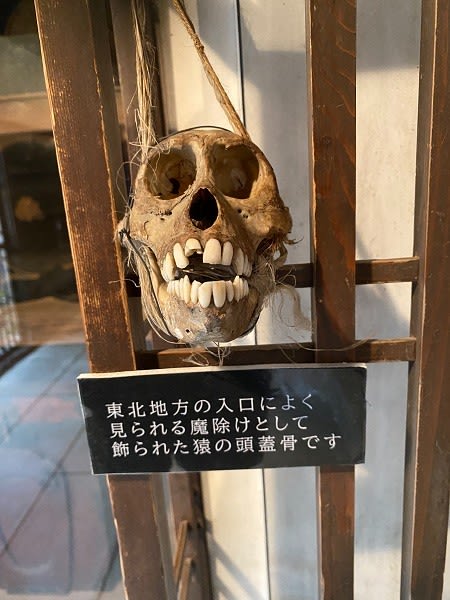

蔵の入口にぶら下げてあったのは、サルの頭蓋骨。

中には火縄銃、刀剣、甲冑などが数多く展示されています。

日本に2挺のみという、火縄式三回転銃。もう1挺は明治神宮に保管されているそうです。

羽州上泉藩(現在の山形県)、伊達新造の満地羅。満地羅(まんちら)とは、首から肩にかけて保護する小具足のことで、オランダ語の”Mantel(マンテル、つまりマントの意)”に由来するそうです。興味深いのは、奥の胴に十字架が描かれていることです。伊達新造がキリシタンだったのかどうかはハッキリしません。

黒塗横矧二枚同具足(くろぬりよこはぎにまいどうぐそく)。兜は六十二間小星兜といい、不覚にも写っていませんが、鉢に鋲をびっしりと打った、戦国時代の高級品だそうです。青柳家は元々甲府で武田家の武器造りをしていたそうで、その当時のものが家宝として伝えられました。青柳家はその後、水戸、秋田へと移り住みました。

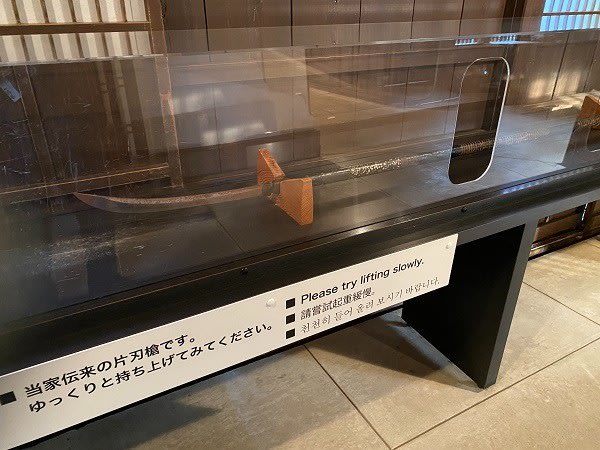

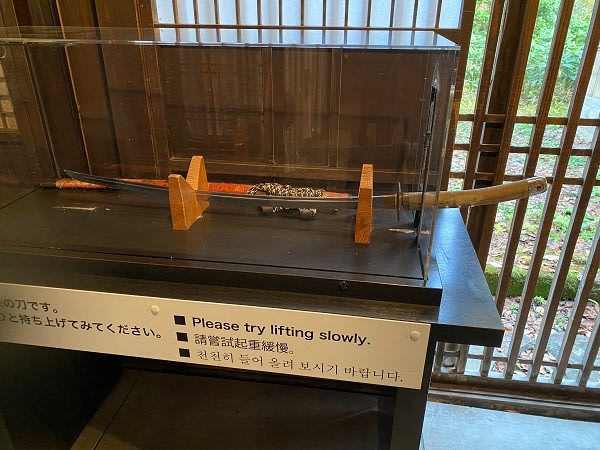

青柳家伝来の片刃槍と刀の実触コーナー。片刃槍は薙刀に似ていますが、薙刀より刃が直線的で、「槍」というように、刺突を目的としています。柄も薙刀より長いです。戦国時代の成人男性の身長が155㎝程度だったことを考えると、よくこんなものを振り回せたなと思います。

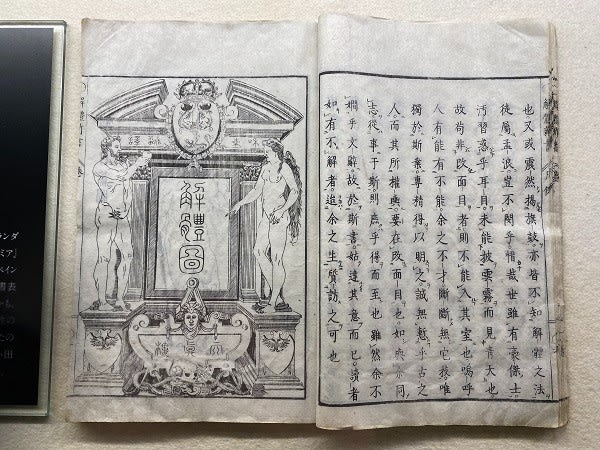

解体新書記念館。『解体新書』は、安永3年(1774年)刊行、日本語で翻訳された、初の西洋解剖学書です。発刊後、大ベストセラーとなったそうです。次回ご紹介する、「石黒家」でもこの『解体新書』が所蔵されているのみならず、蘭学が教えられていました。

長崎はもちろん、江戸からも遠く離れた秋田にまで『解体新書』が普及し、蘭学が教えられていたことは、これらが決して幕府の独占ではなかったことを示しており、現代の我々がイメージする「鎖国」とは全く違ったものであったことが分かります。

こちらは1669年刊行、デンマークの医師トーマス・バルトリンの解剖書の蘭訳本です。

改訂日本輿地路程全図。伊能忠敬の大日本沿海輿地全図(1821年)に先立つこと40年、常陸(茨城県)の地理学者、長久保赤水による日本初の経緯線入り地図です。初版は1780年、正確で実用的な地図として広く使用されました(大日本沿海輿地全図は機密扱い)。以後8回の改訂がなされましたが、写真の図は第5版です。天保年間(1830年-1844年)に当主だった青柳正秀が南部境目山役(国境を守る役目)を務めていたため入手したものと言われています。

小田野直武像。秋田藩士の武士ですが、平賀源内から洋画を学び、日本で初めて西洋画の技法である写実と遠近法に取り組んだ画家です。その技法は秋田蘭画とも呼ばれました。青柳家とは姻戚関係にあり、前述の『解体新書』の図版の原画を手掛けたのが、直武です。

青柳家

【IMG_9351】

秋田県仙北市角館町表町下丁3

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした