都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「桜さくらサクラ・2006」 山種美術館 3/18

山種美術館(千代田区三番町2)

「桜さくらサクラ・2006」

3/11-5/7

どちらかと言えば桜よりも梅の方が好みなのですが、少し早めのお花見と言うことで、今年8回目を数えた春の山種美術館恒例企画、「桜さくらサクラ」展へ行ってきました。

会場にてまず待っていたのは、まさに内と外をつなぐような作品、石田武の近作「千鳥ケ淵」(2005)でした。名所千鳥ヶ淵の桜が、お堀の深みと巧みに重ね合わせてぼんやりと浮かび上がる。お掘りには淡い緑色の水が一面にたたえられています。枝がお堀の上から覆っている構図も美しい。間もなく訪れるであろう春の千鳥ヶ淵を予感させる作品です。お堀の緑色と桜色のコントラストが目に焼き付きました。

山種の常連でもある古径と御舟は、それぞれ3点と5点展示されています。その中での私の一押しは、御舟の「春の宵」(1934)です。細い月のかかる闇夜に佇む一木の桜。白い花をたくさん付けた枝は、大きく手を伸ばすかのように空へと向います。そしてひらひらと舞う軽やかな花びら。仄かに照らし出す月明かりが、束の間の花の生命に別れを告げています。散り際の美学が昇華した姿。ため息が出るほどに脆くて美しい桜が描かれています。

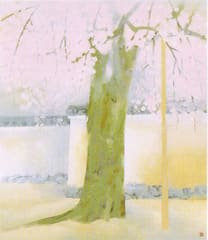

この日最も華やかな桜を楽しませてくれたのは、奥村土牛の「醍醐」(1972)でした。土牛ならではの瑞々しい顔料が、桜の木の太い幹と、咲き誇るピンク色の花びら、そして背景の白壁の全てを包み込みます。満開の桜はたっぷりと重く、まるで画面から飛び出してくるかのように木にしがみついています。そして下へ目を転じると一面の花びらの絨毯。まるで点描画のように一枚一枚が丁寧に表現されていました。色と匂いに溶けてしまうような、甘い桜の世界が夢のように描かれた作品です。

ところで初めに桜よりも梅の方が好みだとも書きましたが、会場には一点だけ梅の作品が展示されていました。それが上村松篁の「日本の花・日本の鳥」から「日本の花」(1970)の一部分です。屏風にくり抜かれた扇形の画面。そこに紅白の梅が対になって描かれています。空間を埋め尽くさない、余白ある梅の味わい。一輪一輪が健気に咲く様子。この素朴な風情が魅力的です。

会期終盤の4月28日からは、大倉集古館所蔵の大観の名作「夜桜」(1929)が公開されます。桜もとうに散って、躑躅の咲く頃の展示となりますが、こちらも時間をつくって拝見したいと思いました。5月7日までの開催です。

「桜さくらサクラ・2006」

3/11-5/7

どちらかと言えば桜よりも梅の方が好みなのですが、少し早めのお花見と言うことで、今年8回目を数えた春の山種美術館恒例企画、「桜さくらサクラ」展へ行ってきました。

会場にてまず待っていたのは、まさに内と外をつなぐような作品、石田武の近作「千鳥ケ淵」(2005)でした。名所千鳥ヶ淵の桜が、お堀の深みと巧みに重ね合わせてぼんやりと浮かび上がる。お掘りには淡い緑色の水が一面にたたえられています。枝がお堀の上から覆っている構図も美しい。間もなく訪れるであろう春の千鳥ヶ淵を予感させる作品です。お堀の緑色と桜色のコントラストが目に焼き付きました。

山種の常連でもある古径と御舟は、それぞれ3点と5点展示されています。その中での私の一押しは、御舟の「春の宵」(1934)です。細い月のかかる闇夜に佇む一木の桜。白い花をたくさん付けた枝は、大きく手を伸ばすかのように空へと向います。そしてひらひらと舞う軽やかな花びら。仄かに照らし出す月明かりが、束の間の花の生命に別れを告げています。散り際の美学が昇華した姿。ため息が出るほどに脆くて美しい桜が描かれています。

この日最も華やかな桜を楽しませてくれたのは、奥村土牛の「醍醐」(1972)でした。土牛ならではの瑞々しい顔料が、桜の木の太い幹と、咲き誇るピンク色の花びら、そして背景の白壁の全てを包み込みます。満開の桜はたっぷりと重く、まるで画面から飛び出してくるかのように木にしがみついています。そして下へ目を転じると一面の花びらの絨毯。まるで点描画のように一枚一枚が丁寧に表現されていました。色と匂いに溶けてしまうような、甘い桜の世界が夢のように描かれた作品です。

ところで初めに桜よりも梅の方が好みだとも書きましたが、会場には一点だけ梅の作品が展示されていました。それが上村松篁の「日本の花・日本の鳥」から「日本の花」(1970)の一部分です。屏風にくり抜かれた扇形の画面。そこに紅白の梅が対になって描かれています。空間を埋め尽くさない、余白ある梅の味わい。一輪一輪が健気に咲く様子。この素朴な風情が魅力的です。

会期終盤の4月28日からは、大倉集古館所蔵の大観の名作「夜桜」(1929)が公開されます。桜もとうに散って、躑躅の咲く頃の展示となりますが、こちらも時間をつくって拝見したいと思いました。5月7日までの開催です。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )