都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

2010年 私が観た美術展 ベスト10

ギャラリー編に引き続きます。私が今年観た展覧会の中で印象に残ったものを挙げてみました。

「2010年 私が観た美術展 ベスト10」

1.「マネとモダン・パリ」 三菱一号館美術館

マネの黒はどこか不穏なまでの雰囲気をたたえながらも有無を言わさぬ迫力があります。単独回顧展でなく、同時代の画家やパリの変遷とも関係づけた企画そのものも大変に充実していました。作品と企画力の双方での勝利です。

2.「ウィリアム・ケントリッジ 歩きながら歴史を考える」 東京国立近代美術館

年明け早々の展覧会でしたが、今でもケントリッジのアニメーションを見た時の驚きは忘れられません。初期の社会的な作品から近作の実験的な作品など、古くも新しい彼の魅力を存分に堪能出来ました。

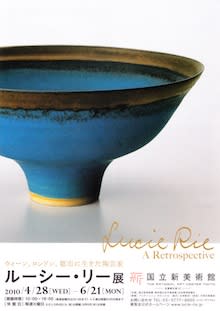

3.「ルーシー・リー展」 国立新美術館

今年一番美しかった展示は何かと問われれば間違いなくこれです。器と器の色と形が響きあう空間は至福の体験をもたらします。また繊細な色味を見事に再現した図録も宝物となりました。

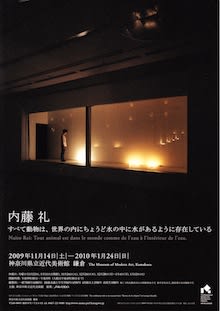

4.「内藤礼」 神奈川県立美術館鎌倉館

シンプルなインスタレーションから喚起される想像力は無限です。美術館の上空でひらひらと舞う白い紐はあたかも精霊たちのカップルのようでした。

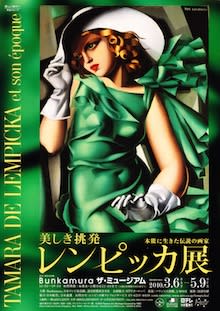

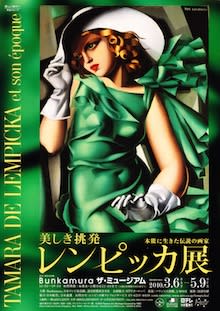

5.「美しき挑発 レンピッカ展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「私の作品はどれも自画像である。」と言って憚らなかったレンピッカの視線に釘付けです。強烈な自我の裏側に潜むアンニュイな雰囲気は彼女の送った波瀾万丈の人生が反映されているように思えてなりませんでした。

6.「特別展 長谷川等伯」 東京国立博物館

「空前絶後」とうたわれたのも全く誇張ではありません。細密な仏画にはじまり、絢爛豪華な障壁画、そして松林図に代表される水墨の世界と、時代の荒波に生きた長谷川等伯の多芸な画業を一同に楽しむことが出来ました。

7.「古賀春江の全貌」 神奈川県立近代美術館葉山館

回顧展好きの私ですが、中でも特に魅力を感じたのがこの古賀春江展です。38歳の若さで倒れるまで目まぐるしく変化した画風を、代表作はもとより、豊富な資料で一気に辿ることが出来ました。また葉山館から望む海の色と古賀のブルーが重なって見えたのも良い思い出でした。

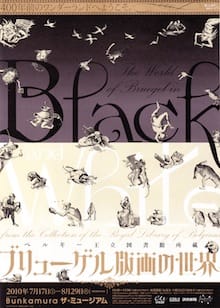

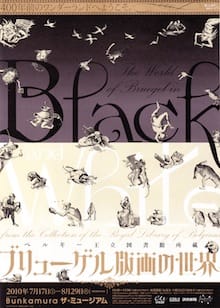

8.「ベルギー王立図書館所蔵 ブリューゲル版画の世界」 Bunkamura ザ・ミュージアム

魑魅魍魎の世界を描くブリューゲルの魅力を余すことなく伝えます。詳細な解説の他、同時代の画家との比較など、練り込まれた構成にも目を見張るものがありました。もちろん森先生の力の入った図録が素晴らしかったのも言うまでもありません。

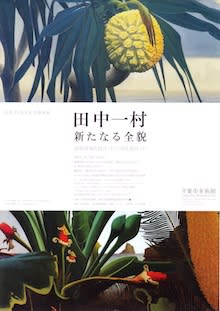

9.「田中一村 新たなる全貌」 千葉市美術館

今年好調だった千葉市美からはやはり話題の田中一村を挙げなければなりません。人気の奄美時代だけではなく、今回の展示のために調査研究が行われた千葉時代の作品も丹念に紹介していました。これまでにない一村展であったことは間違いなさそうです。

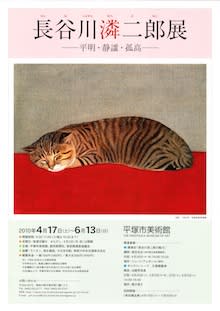

10.「長谷川りん二郎展」 平塚市美術館

「現実を越えて、現実の奥に隠れて、それでいて表面にありありと現れるもの。」というりん二郎の言葉が心に響きます。身近な空き瓶や紙袋を通してりん二郎が見ていた世界とは一体何かについて頭を悩まされるような、不思議な余韻の残る展覧会でした。

次点「歌川国芳 奇と笑いの木版画」 府中市美術館

国芳展はこれまでにもいくつかありましたが、今回ほど状態の良い作品が揃ったことなどなかったかもしれません。半ば見慣れた国芳を驚くほど新鮮味をもって楽しむことが出来ました。

なおベスト10には入らなかったものの、特に感銘を受けた展覧会を以下に挙げておきます。

「モネとジヴェルニーの画家たち」Bunkamura ザ・ミュージアム:なじみの薄いアメリカ人印象派を丁寧に紹介する好企画です。最後のモネの睡蓮には思わずこみ上げるものを感じました。

「アルブレヒト・デューラー版画・素描展」国立西洋美術館:マクシミリアンの凱旋門には仰け反ってしまいます。版画ながらも超弩級のスケールの展覧会で圧倒されました。

「ラファエル前派からウィリアム・モリスへ」横須賀美術館:人気のロセッティからモリスとツボを抑えた構成が光ります。横須賀美の箱との相性も抜群でした。

「東京アートミーティング トランスフォーメーション」東京都現代美術館:実力派揃いの作家のセレクトに注目です。年明けにもう一度見に行きたいと思います。

「松戸アートラインプロジェクト2010」松戸駅西口周辺:質の高い展示は他の有名なアートのイベントに引けを取りません。地元松戸で見られただけでも感無量でした。

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」川村記念美術館:初期のシュールレアリスム作品に驚きつつ、ニューマン自身の豪快なインタビュー映像に半ばあっけにとられた展覧会でした。

「没後120年 ゴッホ展」国立新美術館:今年一連の大型展で印象深いのはゴッホ展でした。実は苦手な画家の一人ですが、関連する画家をはじめ、ゴッホの時代性とは何かを問う意欲的な企画だったと思います。

「諸国畸人伝」板橋区立美術館:「江戸絵画の板橋ここにあり。」と言わんばかりの展覧会です。ともかく一に絵金、二に絵金でした。

「稲垣仲静・稔次郎兄弟展」練馬区立美術館:大正の京都の日本画家は一筋縄ではいきません。単なるデロリを通り越した「鶏頭」には仲静の思いが感じられて目頭が熱くなりました。

「誇り高きデザイン 鍋島」サントリー美術館:いつかサントリーで鍋島を観られればと思っていた私にとっては、この上ない機会となりました。極上の鍋島を極上の空間で見せた贅沢な展覧会でした。

「オノデラユキ 写真の迷宮へ」東京都写真美術館:写真が雄弁に物語る瞬間を見た思いがします。次から次へと変化を続けるオノデラユキのこれまでと今を体験できました。

「ヘンリー・ムア 生命のかたち」ブリヂストン美術館:ともかくストーンヘンジの版画連作です。光と影の織りなす神秘の世界を体感しました。

「MASKS - 仮の面」千葉市美術館:知られざるアフリカの仮面がずらりと揃う様子はまさに壮観です。露出展示+効果的なライティングの空間も楽しめました。

「朝鮮陶磁 - 柳宗悦没後50周年記念展」日本民芸館:白磁好きの私のとっては最高の展覧会です。今年の民芸館ではダントツでした。

「伊藤若冲アナザーワールド」千葉市美術館:MIHOのワンダーランドを追っかけた私にとっては、千葉で象と鯨を見られただけでも嬉しいものです。今年も若冲は大きな話題となりました。

「ジョゼフ・コーネル×高橋睦郎 箱宇宙を讃えて」川村記念美術館:作り込んだ空間と響きあう小箱に詩作。小さな玉手箱をのぞき込んでいるかのような錯覚を覚えました。今年一番のコラボ展としても差し支えありません。

「命の認識」東京大学総合研究博物館:無数の動物の骨がさざ波のように広がる景色は未だ脳裏に焼き付いています。命の痕跡を通して死を強く意識させられる展覧会でした。

「小村雪岱とその時代」埼玉県立近代美術館:洒落た構図にゾクゾクするような艶やかな線。現代に通じる雪岱の魅力を余すことなく伝えていました。

「斎藤真一 瞽女と哀愁の旅路」武蔵野市立吉祥寺美術館:小さくともキラリと光る好企画です。赤ではなく赫に燃える瞽女たちの哀しみに胸を打たれました。

「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン 東洋と西洋のまなざし」東京都写真美術館:コンタクトプリントは彼らの目線を知る上でとても参考になります。同時代ながらも全く異なった魅力を持つ二人の偉大な写真家の軌跡を知ることが出来ました。

如何でしょうか。皆さんのベスト10も教えていただけると嬉しいです。TBとコメントをお待ちしております。

年内のブログの更新は本エントリで終わりです。最後になりましたが本年もこの拙い「はろるど・わーど」にお付き合い下さりましてどうもありがとうございました。それではどうぞ良いお年をお迎え下さい。

*過去の展覧会ベスト10

2009年、2008年、2007年、2006年、2005年、2004年(その2。2003年も含む。)

*関連エントリ

2010年 私が観たギャラリー ベスト10

「2010年 私が観た美術展 ベスト10」

1.「マネとモダン・パリ」 三菱一号館美術館

マネの黒はどこか不穏なまでの雰囲気をたたえながらも有無を言わさぬ迫力があります。単独回顧展でなく、同時代の画家やパリの変遷とも関係づけた企画そのものも大変に充実していました。作品と企画力の双方での勝利です。

2.「ウィリアム・ケントリッジ 歩きながら歴史を考える」 東京国立近代美術館

年明け早々の展覧会でしたが、今でもケントリッジのアニメーションを見た時の驚きは忘れられません。初期の社会的な作品から近作の実験的な作品など、古くも新しい彼の魅力を存分に堪能出来ました。

3.「ルーシー・リー展」 国立新美術館

今年一番美しかった展示は何かと問われれば間違いなくこれです。器と器の色と形が響きあう空間は至福の体験をもたらします。また繊細な色味を見事に再現した図録も宝物となりました。

4.「内藤礼」 神奈川県立美術館鎌倉館

シンプルなインスタレーションから喚起される想像力は無限です。美術館の上空でひらひらと舞う白い紐はあたかも精霊たちのカップルのようでした。

5.「美しき挑発 レンピッカ展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「私の作品はどれも自画像である。」と言って憚らなかったレンピッカの視線に釘付けです。強烈な自我の裏側に潜むアンニュイな雰囲気は彼女の送った波瀾万丈の人生が反映されているように思えてなりませんでした。

6.「特別展 長谷川等伯」 東京国立博物館

「空前絶後」とうたわれたのも全く誇張ではありません。細密な仏画にはじまり、絢爛豪華な障壁画、そして松林図に代表される水墨の世界と、時代の荒波に生きた長谷川等伯の多芸な画業を一同に楽しむことが出来ました。

7.「古賀春江の全貌」 神奈川県立近代美術館葉山館

回顧展好きの私ですが、中でも特に魅力を感じたのがこの古賀春江展です。38歳の若さで倒れるまで目まぐるしく変化した画風を、代表作はもとより、豊富な資料で一気に辿ることが出来ました。また葉山館から望む海の色と古賀のブルーが重なって見えたのも良い思い出でした。

8.「ベルギー王立図書館所蔵 ブリューゲル版画の世界」 Bunkamura ザ・ミュージアム

魑魅魍魎の世界を描くブリューゲルの魅力を余すことなく伝えます。詳細な解説の他、同時代の画家との比較など、練り込まれた構成にも目を見張るものがありました。もちろん森先生の力の入った図録が素晴らしかったのも言うまでもありません。

9.「田中一村 新たなる全貌」 千葉市美術館

今年好調だった千葉市美からはやはり話題の田中一村を挙げなければなりません。人気の奄美時代だけではなく、今回の展示のために調査研究が行われた千葉時代の作品も丹念に紹介していました。これまでにない一村展であったことは間違いなさそうです。

10.「長谷川りん二郎展」 平塚市美術館

「現実を越えて、現実の奥に隠れて、それでいて表面にありありと現れるもの。」というりん二郎の言葉が心に響きます。身近な空き瓶や紙袋を通してりん二郎が見ていた世界とは一体何かについて頭を悩まされるような、不思議な余韻の残る展覧会でした。

次点「歌川国芳 奇と笑いの木版画」 府中市美術館

国芳展はこれまでにもいくつかありましたが、今回ほど状態の良い作品が揃ったことなどなかったかもしれません。半ば見慣れた国芳を驚くほど新鮮味をもって楽しむことが出来ました。

なおベスト10には入らなかったものの、特に感銘を受けた展覧会を以下に挙げておきます。

「モネとジヴェルニーの画家たち」Bunkamura ザ・ミュージアム:なじみの薄いアメリカ人印象派を丁寧に紹介する好企画です。最後のモネの睡蓮には思わずこみ上げるものを感じました。

「アルブレヒト・デューラー版画・素描展」国立西洋美術館:マクシミリアンの凱旋門には仰け反ってしまいます。版画ながらも超弩級のスケールの展覧会で圧倒されました。

「ラファエル前派からウィリアム・モリスへ」横須賀美術館:人気のロセッティからモリスとツボを抑えた構成が光ります。横須賀美の箱との相性も抜群でした。

「東京アートミーティング トランスフォーメーション」東京都現代美術館:実力派揃いの作家のセレクトに注目です。年明けにもう一度見に行きたいと思います。

「松戸アートラインプロジェクト2010」松戸駅西口周辺:質の高い展示は他の有名なアートのイベントに引けを取りません。地元松戸で見られただけでも感無量でした。

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」川村記念美術館:初期のシュールレアリスム作品に驚きつつ、ニューマン自身の豪快なインタビュー映像に半ばあっけにとられた展覧会でした。

「没後120年 ゴッホ展」国立新美術館:今年一連の大型展で印象深いのはゴッホ展でした。実は苦手な画家の一人ですが、関連する画家をはじめ、ゴッホの時代性とは何かを問う意欲的な企画だったと思います。

「諸国畸人伝」板橋区立美術館:「江戸絵画の板橋ここにあり。」と言わんばかりの展覧会です。ともかく一に絵金、二に絵金でした。

「稲垣仲静・稔次郎兄弟展」練馬区立美術館:大正の京都の日本画家は一筋縄ではいきません。単なるデロリを通り越した「鶏頭」には仲静の思いが感じられて目頭が熱くなりました。

「誇り高きデザイン 鍋島」サントリー美術館:いつかサントリーで鍋島を観られればと思っていた私にとっては、この上ない機会となりました。極上の鍋島を極上の空間で見せた贅沢な展覧会でした。

「オノデラユキ 写真の迷宮へ」東京都写真美術館:写真が雄弁に物語る瞬間を見た思いがします。次から次へと変化を続けるオノデラユキのこれまでと今を体験できました。

「ヘンリー・ムア 生命のかたち」ブリヂストン美術館:ともかくストーンヘンジの版画連作です。光と影の織りなす神秘の世界を体感しました。

「MASKS - 仮の面」千葉市美術館:知られざるアフリカの仮面がずらりと揃う様子はまさに壮観です。露出展示+効果的なライティングの空間も楽しめました。

「朝鮮陶磁 - 柳宗悦没後50周年記念展」日本民芸館:白磁好きの私のとっては最高の展覧会です。今年の民芸館ではダントツでした。

「伊藤若冲アナザーワールド」千葉市美術館:MIHOのワンダーランドを追っかけた私にとっては、千葉で象と鯨を見られただけでも嬉しいものです。今年も若冲は大きな話題となりました。

「ジョゼフ・コーネル×高橋睦郎 箱宇宙を讃えて」川村記念美術館:作り込んだ空間と響きあう小箱に詩作。小さな玉手箱をのぞき込んでいるかのような錯覚を覚えました。今年一番のコラボ展としても差し支えありません。

「命の認識」東京大学総合研究博物館:無数の動物の骨がさざ波のように広がる景色は未だ脳裏に焼き付いています。命の痕跡を通して死を強く意識させられる展覧会でした。

「小村雪岱とその時代」埼玉県立近代美術館:洒落た構図にゾクゾクするような艶やかな線。現代に通じる雪岱の魅力を余すことなく伝えていました。

「斎藤真一 瞽女と哀愁の旅路」武蔵野市立吉祥寺美術館:小さくともキラリと光る好企画です。赤ではなく赫に燃える瞽女たちの哀しみに胸を打たれました。

「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン 東洋と西洋のまなざし」東京都写真美術館:コンタクトプリントは彼らの目線を知る上でとても参考になります。同時代ながらも全く異なった魅力を持つ二人の偉大な写真家の軌跡を知ることが出来ました。

如何でしょうか。皆さんのベスト10も教えていただけると嬉しいです。TBとコメントをお待ちしております。

年内のブログの更新は本エントリで終わりです。最後になりましたが本年もこの拙い「はろるど・わーど」にお付き合い下さりましてどうもありがとうございました。それではどうぞ良いお年をお迎え下さい。

*過去の展覧会ベスト10

2009年、2008年、2007年、2006年、2005年、2004年(その2。2003年も含む。)

*関連エントリ

2010年 私が観たギャラリー ベスト10

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )