都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「吉川霊華展」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」

6/12-7/29

東京国立近代美術館で開催中の「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」へ行って来ました。

「吉川霊華といってもほとんどの人はご存知ないかもしれません。」(同館サイトより引用)

という解説の一文から始まるこの展覧会、名字の読みも「よしかわれいか」ではなく「きっかわれいか」、またそもそも日本画家であることすら、私も全く知りませんでした。

あえて申し上げましょう。吉川霊華の日本画における線の細やかで雅やかな様は、他の画家から一線を大きく超えた高みに達しています。

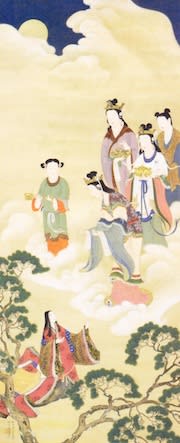

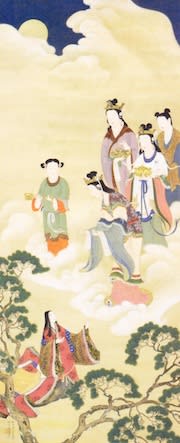

「香具耶姫昇天 竹取物語」1920年 個人蔵

明治8年、1875年に東京・湯島で生まれ、当初狩野派の手習いを受けながらも、後に有職故実の研究で知られる松原佐久に師事すると、やまと絵と東洋美術、とりわけその歴史物語を背景とした絵画を次々と描きました。

冒頭の大作に驚かれる方も多いやもしれません。縦横4メートル四方、竜の舞う天井画は、京都・方廣寺の「神龍」です。

大見得を切るかのように構える竜、一見するところ豪胆で勇ましく見えますが、よく目を凝らすと竜を象る線が思いの外に流麗であることがよく分かります。

そして時に細密なまでの線の魅力は、「楊柳観音像」における観音の着衣表現を見ても明らかではないでしょうか。

初めに断っておきますが、淀みなく、それでいて細かな霊華の線を味わうには単眼鏡が必要かもしれません。

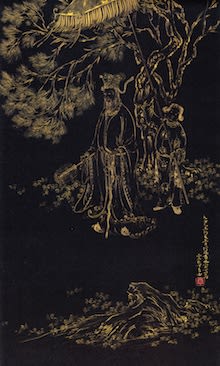

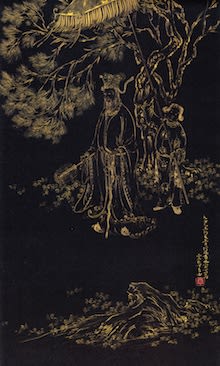

「はや姑射之処子」1918年 東京国立近代美術館

さてこの展覧会では本画だけでなくスケッチ類も充実しています。

霊華は清方とも関わりを持ちましたが、スケッチに見られる劇画的な人物などは、確かに清方を思わせるものがあります。

その一方で軽妙な桔梗など草花の作品からは、琳派的なイメージを連想させるのも面白いところです。

また有職故実の観点から冷泉為恭の存在も重要です。画譜を見ると為恭の模写が多数あることが分かります。あくまでも私淑に過ぎませんが、典雅なる霊華の世界、冷泉為恭の影響も大きかったのかもしれません。

大正5年、1916年に清方、平福百穂、結城素明、松岡映丘らと金鈴社を結成すると、霊華の画風は完成の域へと達します。

着衣の線描だけでなく、頭部の皺なども細かな「伝教大師」をはじめ、霊華が正倉院の絵画を見て描いたという即興的な感覚の「樹下巫女画」などはとりわけ充実した作品だと言えるのではないでしょうか。

ちなみにこの金鈴社の松岡映丘も優美な線描が魅力的ですが、時にカラリストと言える彼の華美な絵画に比べ、モノクロームの作品の多い霊華はもっと控えめで物静かと言えるかもしれません。

そして僅か数年で金鈴社が解散すると、霊華は帝展などの大きな展覧会からも一歩下がり、孤高とも言うべき独自の絵画表現を切り開きます。

「南極寿星」1925年 個人蔵

まず一つは「南極寿星」です。紺紙ならぬ紺に染めた絹地に金泥をあしらって長寿の神を描いていますが、そもそも絵具と違ってのびにくい金泥で線を引くこと自体、非常に難しい技術が必要です。霊華はそれをさも絵具で塗ったかのように描いています。

そして最大の傑作である「離騒」です。

「離騒」1926年 個人蔵

霊華の得意とする中国の説話から、戦国時代の楚の王族と詩人を素材にした2幅の作品ですが、ともかくはその変幻自在、あたかも風になびき水にそよぐかのようにのびゆく線描を見てください。

日本画はいずれも線が重要だとされますが、ここまで清麗でかつ優美な線を見たのは初めてかもしれません。適切ではないかもしれませんが、背景の波の描写はまるで流しそうめんです。図版では全く線の素晴らしさが伝わりませんが、だからこそ展覧会会場へ足を運ぶ価値があるのではないでしょうか。この作品一点だけでも感涙ものでした。

さて古典や和歌にも造詣の深い霊華のこと、書画を一体化させた作品も多く残しています。

ここで印象に深いのは先ほども少し触れた琳派的なモチーフです。

「八橋」にはいうまでもなく伊勢物語の八橋が、また「鷺」では抱一風のカササギなども登場します。

そもそも抱一画にもやまと絵的な描写が多く見られますが、霊華においても余白の取り方、また簡潔な構図など、共通する面もあながちないとは言えないのかもしれません。

絶筆の仏画、「白衣大士」が最後を飾ります。

霊華は仏画制作にもかなり熱心に取り組んだそうですが、この「白衣大士」における清冽な線はもちろん、物静かでなおかつ品の良い佇まいは、画業の一つの結実として見ても差し支えないのかもしれません。

「山水」1923-24年頃 個人蔵

いずれも決して強いインパクトを与える作品ではありませんが、例えば上にあげた「山水」など、目を凝らせば凝らすほど、驚異とも言うべき線の滑らかで艶やかな世界が開けてきます。

なお霊華の作品はいずれも個人蔵が多く、今回のようにまとめて展示すること自体が稀だそうです。

回顧展自体も1983年にサントリー美術館で開催されて以来、約30年ぶりのことですが、この霊華という画家に出会えて良かったと心底思いました。

一部作品に展示替えがあります。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」出品リスト

前期:6月12日(火)~7月8日(日)

後期:7月10日(火)~7月29日(日)

7月29日までの開催です。おすすめします。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:6月12日(火)~7月29日(日)

休館:月曜日。但し7月16日(月)は開館、翌17日(火)は休館。

時間:10:00~17:00 但し金曜は20時まで。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」

6/12-7/29

東京国立近代美術館で開催中の「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」へ行って来ました。

「吉川霊華といってもほとんどの人はご存知ないかもしれません。」(同館サイトより引用)

という解説の一文から始まるこの展覧会、名字の読みも「よしかわれいか」ではなく「きっかわれいか」、またそもそも日本画家であることすら、私も全く知りませんでした。

あえて申し上げましょう。吉川霊華の日本画における線の細やかで雅やかな様は、他の画家から一線を大きく超えた高みに達しています。

「香具耶姫昇天 竹取物語」1920年 個人蔵

明治8年、1875年に東京・湯島で生まれ、当初狩野派の手習いを受けながらも、後に有職故実の研究で知られる松原佐久に師事すると、やまと絵と東洋美術、とりわけその歴史物語を背景とした絵画を次々と描きました。

冒頭の大作に驚かれる方も多いやもしれません。縦横4メートル四方、竜の舞う天井画は、京都・方廣寺の「神龍」です。

大見得を切るかのように構える竜、一見するところ豪胆で勇ましく見えますが、よく目を凝らすと竜を象る線が思いの外に流麗であることがよく分かります。

そして時に細密なまでの線の魅力は、「楊柳観音像」における観音の着衣表現を見ても明らかではないでしょうか。

初めに断っておきますが、淀みなく、それでいて細かな霊華の線を味わうには単眼鏡が必要かもしれません。

「はや姑射之処子」1918年 東京国立近代美術館

さてこの展覧会では本画だけでなくスケッチ類も充実しています。

霊華は清方とも関わりを持ちましたが、スケッチに見られる劇画的な人物などは、確かに清方を思わせるものがあります。

その一方で軽妙な桔梗など草花の作品からは、琳派的なイメージを連想させるのも面白いところです。

また有職故実の観点から冷泉為恭の存在も重要です。画譜を見ると為恭の模写が多数あることが分かります。あくまでも私淑に過ぎませんが、典雅なる霊華の世界、冷泉為恭の影響も大きかったのかもしれません。

大正5年、1916年に清方、平福百穂、結城素明、松岡映丘らと金鈴社を結成すると、霊華の画風は完成の域へと達します。

着衣の線描だけでなく、頭部の皺なども細かな「伝教大師」をはじめ、霊華が正倉院の絵画を見て描いたという即興的な感覚の「樹下巫女画」などはとりわけ充実した作品だと言えるのではないでしょうか。

ちなみにこの金鈴社の松岡映丘も優美な線描が魅力的ですが、時にカラリストと言える彼の華美な絵画に比べ、モノクロームの作品の多い霊華はもっと控えめで物静かと言えるかもしれません。

そして僅か数年で金鈴社が解散すると、霊華は帝展などの大きな展覧会からも一歩下がり、孤高とも言うべき独自の絵画表現を切り開きます。

「南極寿星」1925年 個人蔵

まず一つは「南極寿星」です。紺紙ならぬ紺に染めた絹地に金泥をあしらって長寿の神を描いていますが、そもそも絵具と違ってのびにくい金泥で線を引くこと自体、非常に難しい技術が必要です。霊華はそれをさも絵具で塗ったかのように描いています。

そして最大の傑作である「離騒」です。

「離騒」1926年 個人蔵

霊華の得意とする中国の説話から、戦国時代の楚の王族と詩人を素材にした2幅の作品ですが、ともかくはその変幻自在、あたかも風になびき水にそよぐかのようにのびゆく線描を見てください。

日本画はいずれも線が重要だとされますが、ここまで清麗でかつ優美な線を見たのは初めてかもしれません。適切ではないかもしれませんが、背景の波の描写はまるで流しそうめんです。図版では全く線の素晴らしさが伝わりませんが、だからこそ展覧会会場へ足を運ぶ価値があるのではないでしょうか。この作品一点だけでも感涙ものでした。

さて古典や和歌にも造詣の深い霊華のこと、書画を一体化させた作品も多く残しています。

ここで印象に深いのは先ほども少し触れた琳派的なモチーフです。

「八橋」にはいうまでもなく伊勢物語の八橋が、また「鷺」では抱一風のカササギなども登場します。

そもそも抱一画にもやまと絵的な描写が多く見られますが、霊華においても余白の取り方、また簡潔な構図など、共通する面もあながちないとは言えないのかもしれません。

絶筆の仏画、「白衣大士」が最後を飾ります。

霊華は仏画制作にもかなり熱心に取り組んだそうですが、この「白衣大士」における清冽な線はもちろん、物静かでなおかつ品の良い佇まいは、画業の一つの結実として見ても差し支えないのかもしれません。

「山水」1923-24年頃 個人蔵

いずれも決して強いインパクトを与える作品ではありませんが、例えば上にあげた「山水」など、目を凝らせば凝らすほど、驚異とも言うべき線の滑らかで艶やかな世界が開けてきます。

なお霊華の作品はいずれも個人蔵が多く、今回のようにまとめて展示すること自体が稀だそうです。

回顧展自体も1983年にサントリー美術館で開催されて以来、約30年ぶりのことですが、この霊華という画家に出会えて良かったと心底思いました。

講演会

講師:笠嶋忠幸(出光美術館学芸課長代理)

日程:7月7日(土)

時間:14:00~15:30

場所:当館講堂(地下1階)

聴講無料、申込不要、先着150名

講師:笠嶋忠幸(出光美術館学芸課長代理)

日程:7月7日(土)

時間:14:00~15:30

場所:当館講堂(地下1階)

聴講無料、申込不要、先着150名

一部作品に展示替えがあります。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」出品リスト

前期:6月12日(火)~7月8日(日)

後期:7月10日(火)~7月29日(日)

7月29日までの開催です。おすすめします。

「吉川霊華展 近代にうまれた線の探究者」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:6月12日(火)~7月29日(日)

休館:月曜日。但し7月16日(月)は開館、翌17日(火)は休館。

時間:10:00~17:00 但し金曜は20時まで。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )