都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

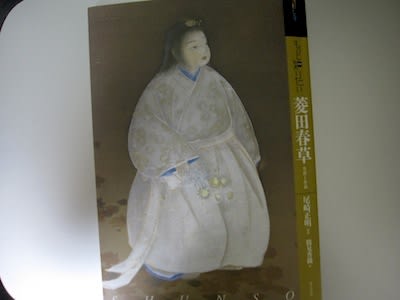

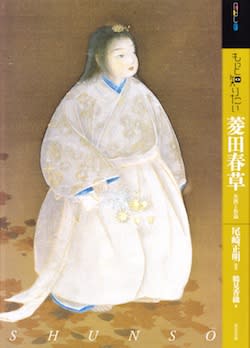

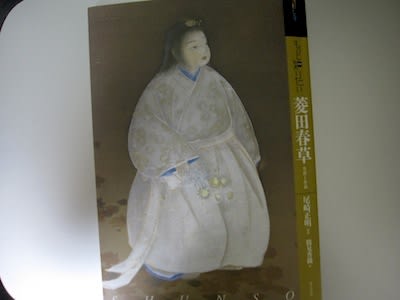

「もっと知りたい菱田春草」 東京美術

東京美術より出版された「もっと知りたい菱田春草」を読ました。

2011年、没後100年を迎えた日本画家、菱田春草(1874~1911)。同年には生地長野で回顧展が開催。また少し遡りますが、都内でも2009年、明治神宮文化館で春草の特別展が。手狭なスペースながらも前後期の展示替えにて春草の作品を大いに紹介。私自身も通いました。

そうした春草の魅力に迫る一冊がお馴染みの東京美術より出版。それが「もっと知りたい菱田春草」(尾崎正明監修 鶴見香織著)です。

[目次]

はじめに 菱田春草ー近代日本画の革新に、もっとも重要な役割を果たして駆け抜けた画家

序章 明治前期の日本画壇ー春草以前の日本画の状況

第1章 おいたち・少年時代

第2章 東京美術学校時代と画壇への登場

第3章 日本美術院時代ー新しい日本画を求めて

第4章 外遊、そして五浦への時代

第5章 代々木時代ー新しい日本画の誕生

おわりに 短い生涯で拓いた、日本画のはるかな可能性

基本的には時系列での構成。春草は僅か37歳で短い生涯を閉じましたが、画業の変遷を時間の流れとともに追いかけています。

では内容を簡単にご紹介。まずは東京美術学校時代から。興味深いのは若かりし春草、その才能は幼少の頃から発揮していたわけではないこと。彼の先輩にあたる溝口禎次郎は春草について「一年の頃は大したことはなかったが、二年の頃から著しく成績が上がって来た。(略)卒業期になると、その名声と期待は素晴らしいものであった。」というように述べています。

また後に岡倉天心らとともに日本美術院を創設した春草。時に24歳。この頃には大観と並び「朦朧体」と呼ばれる技法を展開。今でこそ良く知られた技法ですが、当時は批評家たちに大変な非難を受けたとか。そもそも朦朧と名自体も一種の揶揄の意味が。実際に作品も殆ど売れなかったそうです。

なお紙上では特集「没線描法(朦朧体)ー新しい試み」と題して、春草の朦朧体作品を何点も紹介。いつも図版の豊富な「もっと知りたいシリーズ」。この辺りは抜け目ありません。

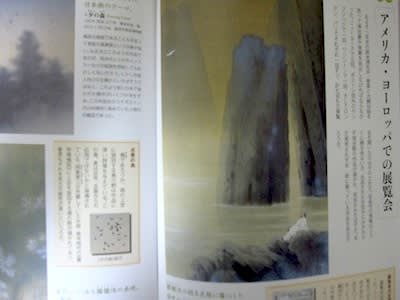

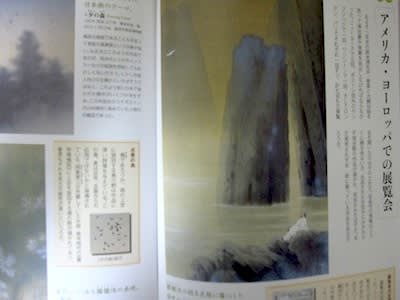

1903年、春草29歳の年、彼は大観とともに海外へ。インド、アメリカ、そしてヨーロッパと、計一年半に及ぶ外遊を果たします。

そしてアメリカ・ヨーロッパでは旅費を捻出するために計7回の展覧会も。そこでは国内で酷評された朦朧体が予想外の好評を得たとか。何でも「朦朧体がホイッスラーの作風のようだ。」という評も残っているそうです。また春草は西洋絵具などを素材として取り入れる試みも行います。次への挑戦をやめることはありません。

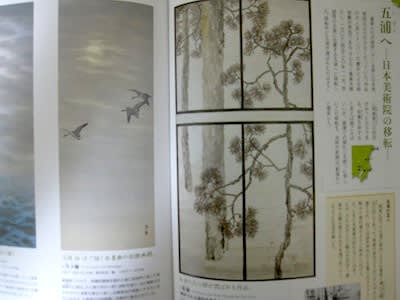

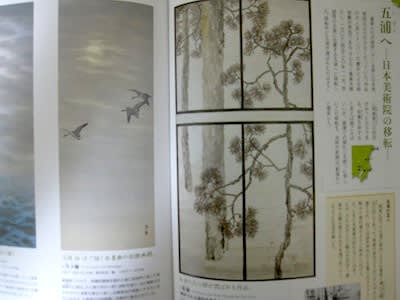

そして春草は1906年に茨城の五浦へ移転した日本美術院とともに同地へ移住します。岡倉天心に従って五浦で生活したのは春草、大観、観山、木村武山の五名。春草ら画家にはアトリエを与えられ、黙々と制作に励みます。また時折、画商が訪ねてくることがあったものの、その殆どが観山目当て。春草や大観は海で夕飯の魚を釣るような生活を送っていたそうです。

菱田春草「落葉」明治42年 紙本着色(部分) 永青文庫 重要文化財

病に冒された春草は1908年、代々木へ移り、病気治癒に専念します。一時、病状の回復した春草は自宅近くの代々木の森を歩いては観察。傑作「落葉」を生み出しました。(まだ木もまばらな当時の代々木の森の写真が掲載されています。「落葉」における独特な空間表現との関係も興味深いところです。)

なお春草の画風、時に琳派的展開を見せることもありますが、そちらについても特集ページが。抱一、其一らの江戸琳派の傾向を摂取しているのではないかとのことです。

偏愛の春草。好きな近代日本画家をと問われれば、私は必ず御舟と春草を挙げます。また来年には東京国立近代美術館で春草の回顧展も予定されているとか。そちらも大いに期待したいところです。

「もっと知りたい菱田春草ー生涯と作品」、まずは書店にてご覧ください。

「もっと知りたい菱田春草/東京美術」

「もっと知りたい菱田春草/東京美術」

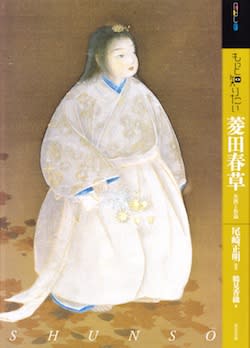

「もっと知りたい菱田春草ー生涯と作品」 東京美術

内容:天性の色彩感覚・新しい表現法・精神性溢れる表現は同時代の画家の中で突出していた。平山郁夫は「天心のこころを絵で具現化した天才」と言い、大観は晩年、大家とほめられると「春草のほうが、ずっと上手い」と言ったという。画家が認める春草の、生彩豊かな、洋画・日本画の枠を超えた魅力を解明。

監修:尾崎正明(1974年より東京国立近代美術館に勤務、同館副館長を経て、京都国立近代美術館館長。)

著者:鶴見香織(1993年より群馬県立近代美術館に勤務。2006年より東京国立近代美術館主任研究員。)

価格:1890円

刊行:2013年6月

仕様:79頁

2011年、没後100年を迎えた日本画家、菱田春草(1874~1911)。同年には生地長野で回顧展が開催。また少し遡りますが、都内でも2009年、明治神宮文化館で春草の特別展が。手狭なスペースながらも前後期の展示替えにて春草の作品を大いに紹介。私自身も通いました。

そうした春草の魅力に迫る一冊がお馴染みの東京美術より出版。それが「もっと知りたい菱田春草」(尾崎正明監修 鶴見香織著)です。

[目次]

はじめに 菱田春草ー近代日本画の革新に、もっとも重要な役割を果たして駆け抜けた画家

序章 明治前期の日本画壇ー春草以前の日本画の状況

第1章 おいたち・少年時代

第2章 東京美術学校時代と画壇への登場

第3章 日本美術院時代ー新しい日本画を求めて

第4章 外遊、そして五浦への時代

第5章 代々木時代ー新しい日本画の誕生

おわりに 短い生涯で拓いた、日本画のはるかな可能性

基本的には時系列での構成。春草は僅か37歳で短い生涯を閉じましたが、画業の変遷を時間の流れとともに追いかけています。

では内容を簡単にご紹介。まずは東京美術学校時代から。興味深いのは若かりし春草、その才能は幼少の頃から発揮していたわけではないこと。彼の先輩にあたる溝口禎次郎は春草について「一年の頃は大したことはなかったが、二年の頃から著しく成績が上がって来た。(略)卒業期になると、その名声と期待は素晴らしいものであった。」というように述べています。

また後に岡倉天心らとともに日本美術院を創設した春草。時に24歳。この頃には大観と並び「朦朧体」と呼ばれる技法を展開。今でこそ良く知られた技法ですが、当時は批評家たちに大変な非難を受けたとか。そもそも朦朧と名自体も一種の揶揄の意味が。実際に作品も殆ど売れなかったそうです。

なお紙上では特集「没線描法(朦朧体)ー新しい試み」と題して、春草の朦朧体作品を何点も紹介。いつも図版の豊富な「もっと知りたいシリーズ」。この辺りは抜け目ありません。

1903年、春草29歳の年、彼は大観とともに海外へ。インド、アメリカ、そしてヨーロッパと、計一年半に及ぶ外遊を果たします。

そしてアメリカ・ヨーロッパでは旅費を捻出するために計7回の展覧会も。そこでは国内で酷評された朦朧体が予想外の好評を得たとか。何でも「朦朧体がホイッスラーの作風のようだ。」という評も残っているそうです。また春草は西洋絵具などを素材として取り入れる試みも行います。次への挑戦をやめることはありません。

そして春草は1906年に茨城の五浦へ移転した日本美術院とともに同地へ移住します。岡倉天心に従って五浦で生活したのは春草、大観、観山、木村武山の五名。春草ら画家にはアトリエを与えられ、黙々と制作に励みます。また時折、画商が訪ねてくることがあったものの、その殆どが観山目当て。春草や大観は海で夕飯の魚を釣るような生活を送っていたそうです。

菱田春草「落葉」明治42年 紙本着色(部分) 永青文庫 重要文化財

病に冒された春草は1908年、代々木へ移り、病気治癒に専念します。一時、病状の回復した春草は自宅近くの代々木の森を歩いては観察。傑作「落葉」を生み出しました。(まだ木もまばらな当時の代々木の森の写真が掲載されています。「落葉」における独特な空間表現との関係も興味深いところです。)

なお春草の画風、時に琳派的展開を見せることもありますが、そちらについても特集ページが。抱一、其一らの江戸琳派の傾向を摂取しているのではないかとのことです。

偏愛の春草。好きな近代日本画家をと問われれば、私は必ず御舟と春草を挙げます。また来年には東京国立近代美術館で春草の回顧展も予定されているとか。そちらも大いに期待したいところです。

「もっと知りたい菱田春草ー生涯と作品」、まずは書店にてご覧ください。

「もっと知りたい菱田春草/東京美術」

「もっと知りたい菱田春草/東京美術」「もっと知りたい菱田春草ー生涯と作品」 東京美術

内容:天性の色彩感覚・新しい表現法・精神性溢れる表現は同時代の画家の中で突出していた。平山郁夫は「天心のこころを絵で具現化した天才」と言い、大観は晩年、大家とほめられると「春草のほうが、ずっと上手い」と言ったという。画家が認める春草の、生彩豊かな、洋画・日本画の枠を超えた魅力を解明。

監修:尾崎正明(1974年より東京国立近代美術館に勤務、同館副館長を経て、京都国立近代美術館館長。)

著者:鶴見香織(1993年より群馬県立近代美術館に勤務。2006年より東京国立近代美術館主任研究員。)

価格:1890円

刊行:2013年6月

仕様:79頁

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )