都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「杉本博司 瑠璃の浄土」 京都市京セラ美術館

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

「杉本博司 瑠璃の浄土」

2020/5/26~10/4 *会期変更

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催中の「杉本博司 瑠璃の浄土」を見てきました。

京都市左京区に位置する岡崎には、平安時代に白河天皇が建立した法勝寺などの6つの寺院が置かれ、院政の中心部として栄えました。

その岡崎の京都市京セラ美術館で行われているのが、現代美術家の杉本博司の個展で、タイトルの「瑠璃の浄土」の元に、「仮想の寺院の荘厳」(公式サイトより)を築いていました。*一部作品の撮影が可能でした。

まず入口から右手、縦にずらりと一直線に並んでいたのは、透明な光学ガラスで作られた全13基の「光学硝子五輪塔」でした。いずれも高さ15センチほどの小さな塔で、円形の水輪の部分には杉本が世界各地の海で撮影した「海景」の写真シリーズが埋め込まれていました。ちょうど正面に向き合うと、ぼんやりと広がる海の景色が垣間見えて、さながら全ての海が分け隔てなく塔へ納められているかのようでした。

「光学硝子五輪塔」の先には、光学ガラスの破片を集めた「瑠璃の箱」が白い輝きを放ちながら、映画「2001年宇宙の旅」に登場するモノリスのように起立していました。ガラスの破片は氷のように透き通ってもいて、光は屈曲しながら、箱の中にひしめくように輝きを蓄えていました。またこの他にも緑ガラスと青ガラスを用いた、2点の「瑠璃の箱」も展示されていました。

今回の個展に際して最も興味深かったのが、杉本の新作でカラー大判の「OPTICKS」シリーズでした。会場内でも特に広い暗室には、赤、黄、青、はたまた黄と黒などの色面が、約120センチ四方の画面に収められていて、照明に照らされつつ、色のみがぽっかりと浮かび上がっていました。

これらはニュートンの「光学」に基づいていて、ニュートンの装置を杉本が改良した「プリズム」を用い、朝陽を分光した光の階調をポラロイドで撮影しては、デジタルの技術を伴ってプリントに写した作品でした。

ニュートンは「光学」により、これまで白一色だと考えられていた太陽光を、屈折率の異なる7色から構成していることを発見していて、杉本も光の階調を絵画のように写し出しました。それこそ赤い色面の作品は、ロスコやニューマンといった現代抽象絵画を彷彿させるものがあるかもしれません。

その「OPTICKS」と対になるような展示室に広がっていたのが、三十三間堂の千手観音立像と中尊を撮影した49枚からなる「仏の海」のシリーズでした。いずれも朝の光に映された観音像を一切の照明を用いずに撮影したもので、あたかも彼岸より仏像が降臨しては、この暗がりの中へ鎮座しているような錯覚に囚われました。

「光学硝子五輪塔」の並ぶ空間を参道に見立てれば、杉本自身も「ニュートン廟」と呼ぶ「OPTICKS」は内陣、そして「仏の海」は本堂にあたるのかもしれません。しばらく会場を行き来していると、まさしく「仮想の寺院の荘厳」が広がっていることを体験できました。

後半には杉本のコレクションしたガラスに関する考古遺物も一堂に並んでいて、さながら寺院の「宝物殿」の様相も呈していました。とりわけ古墳時代のガラスの首輪や腕輪が美しいのではないでしょうか。

この他、デュシャンの大ガラスを引用して杉本が制作した「ウッド・ボックス」にも目を引かれました。

「宝物殿」を過ぎると姿を現したのが、杉本が直島の家プロジェクトで再現した「護王神社」の模型でした。

地下の石室の横からは隧道が伸びていて、横から覗きこむと、日本海の隠岐の海を写した「海景」のシリーズを見ることができました。実際に護王神社から隧道越しに眺められる、海の景色を連想させるかもしれません。

さて2017年にネーミングライツによって「京都市京セラ美術館」と名を変え、約2年間に渡って改修と増築工事を行い、今年の5月にリニューアルオープンした旧・京都市美術館ですが、私も今回の杉本博司展に際して初めて行くことができました。

神宮道に面したスペースにはスロープ状の広場が築かれ、切り込みのスペースにガラスがはめ込まれた他、エントランスが1階から地下へと移されていました。

地下エントランスの左右にはカフェとショップが新設され、正面の大階段を抜けると、螺旋状の階段のある中央ホールが姿を見せました。

その左右に連なり、かつて非公開だった中庭には、ガラスの大屋根のかけられた「光の広間」と「天の中庭」が築かれました。そして「光の広間」では現代アーティスト、鬼頭健吾によるカラフルなフラフープのインスタレーションが展開していて、空間を華やかに演出していました。

そして今回の杉本博司展の会場であるホワイトキューブの「東山キューブ」も作られ、歴史のある本館建築の重厚な佇まいを残しつつも、総じて開放感のある空間が築かれていました。

この日はあわせて開催されていた「開館記念展 京都の美術 250年の夢」と「コレクションルーム」もともに観覧してきました。まず「京都の美術」では、京都市美術館の歴史を振り返るべく、1935年に開館3年目にして初めて企画された所蔵品展「本館所蔵品陳列」に出展された作品などが出ていて、美術館の原点について見知ることができました。

リニューアルに際して新設された「コレクションルーム」では、特に近代の京都画壇、とりわけ日本画が目立っていて、上村松園の優品などに心を奪われました。(上村松園の作品のみ一部撮影可能。)

あいにく外を歩くのも躊躇するほどの荒天だったゆえに、お庭までを散策することは諦めましたが、ザ・トライアングルでの「鬼頭健吾:Full Lightness」を含めて、展示や作品、それに建築を存分に楽しむことができました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う情報です。「杉本博司 瑠璃の浄土」、「開館記念展 京都の美術 250年の夢」、「コレクションルーム」は、全て事前予約制となりました。ただし予約枠に空きがある場合は、当日の入館も可能です。またカフェやショップへの無料スペースの利用も、展覧会への予約が必要です。

私も3つの展示の全てを専用サイトより予約し、美術館へと出向きましたが、入場に際して最初に予約した杉本博司展の時間のみチェックされたものの、他の2展示では時間枠についての確認はありませんでした。一度入館すれば、事実上、各展示の鑑賞は自由にできるようです。

私として「コレクションルーム」が思いの外に見応えのある印象を受けました。各展示は1時間を上限に鑑賞するように要請されていますが、時間に余裕を持って出かけられることをおすすめします。

10月4日まで開催されています。

「杉本博司 瑠璃の浄土」 京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

会期:2020年5月26日(火)~ 10月4日(日) *会期変更

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。

時間:10:00~18:00。 *事前予約制

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1100(900)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*「開館記念展 京都の美術 250年の夢」、「コレクションルーム」は別料金。

住所:京都市左京区岡崎円勝寺町124

交通:地下鉄東西線東山駅より徒歩約8分。京都市バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ。

「杉本博司 瑠璃の浄土」

2020/5/26~10/4 *会期変更

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催中の「杉本博司 瑠璃の浄土」を見てきました。

京都市左京区に位置する岡崎には、平安時代に白河天皇が建立した法勝寺などの6つの寺院が置かれ、院政の中心部として栄えました。

その岡崎の京都市京セラ美術館で行われているのが、現代美術家の杉本博司の個展で、タイトルの「瑠璃の浄土」の元に、「仮想の寺院の荘厳」(公式サイトより)を築いていました。*一部作品の撮影が可能でした。

まず入口から右手、縦にずらりと一直線に並んでいたのは、透明な光学ガラスで作られた全13基の「光学硝子五輪塔」でした。いずれも高さ15センチほどの小さな塔で、円形の水輪の部分には杉本が世界各地の海で撮影した「海景」の写真シリーズが埋め込まれていました。ちょうど正面に向き合うと、ぼんやりと広がる海の景色が垣間見えて、さながら全ての海が分け隔てなく塔へ納められているかのようでした。

「光学硝子五輪塔」の先には、光学ガラスの破片を集めた「瑠璃の箱」が白い輝きを放ちながら、映画「2001年宇宙の旅」に登場するモノリスのように起立していました。ガラスの破片は氷のように透き通ってもいて、光は屈曲しながら、箱の中にひしめくように輝きを蓄えていました。またこの他にも緑ガラスと青ガラスを用いた、2点の「瑠璃の箱」も展示されていました。

今回の個展に際して最も興味深かったのが、杉本の新作でカラー大判の「OPTICKS」シリーズでした。会場内でも特に広い暗室には、赤、黄、青、はたまた黄と黒などの色面が、約120センチ四方の画面に収められていて、照明に照らされつつ、色のみがぽっかりと浮かび上がっていました。

これらはニュートンの「光学」に基づいていて、ニュートンの装置を杉本が改良した「プリズム」を用い、朝陽を分光した光の階調をポラロイドで撮影しては、デジタルの技術を伴ってプリントに写した作品でした。

ニュートンは「光学」により、これまで白一色だと考えられていた太陽光を、屈折率の異なる7色から構成していることを発見していて、杉本も光の階調を絵画のように写し出しました。それこそ赤い色面の作品は、ロスコやニューマンといった現代抽象絵画を彷彿させるものがあるかもしれません。

その「OPTICKS」と対になるような展示室に広がっていたのが、三十三間堂の千手観音立像と中尊を撮影した49枚からなる「仏の海」のシリーズでした。いずれも朝の光に映された観音像を一切の照明を用いずに撮影したもので、あたかも彼岸より仏像が降臨しては、この暗がりの中へ鎮座しているような錯覚に囚われました。

「光学硝子五輪塔」の並ぶ空間を参道に見立てれば、杉本自身も「ニュートン廟」と呼ぶ「OPTICKS」は内陣、そして「仏の海」は本堂にあたるのかもしれません。しばらく会場を行き来していると、まさしく「仮想の寺院の荘厳」が広がっていることを体験できました。

後半には杉本のコレクションしたガラスに関する考古遺物も一堂に並んでいて、さながら寺院の「宝物殿」の様相も呈していました。とりわけ古墳時代のガラスの首輪や腕輪が美しいのではないでしょうか。

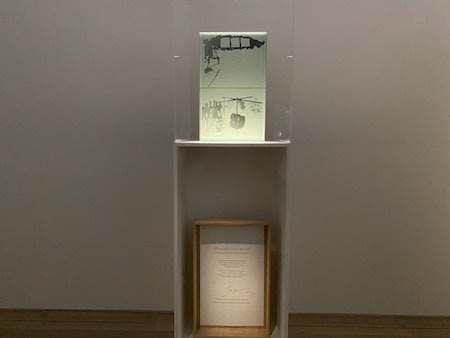

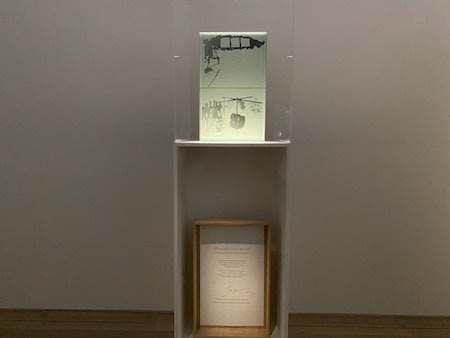

この他、デュシャンの大ガラスを引用して杉本が制作した「ウッド・ボックス」にも目を引かれました。

「宝物殿」を過ぎると姿を現したのが、杉本が直島の家プロジェクトで再現した「護王神社」の模型でした。

地下の石室の横からは隧道が伸びていて、横から覗きこむと、日本海の隠岐の海を写した「海景」のシリーズを見ることができました。実際に護王神社から隧道越しに眺められる、海の景色を連想させるかもしれません。

さて2017年にネーミングライツによって「京都市京セラ美術館」と名を変え、約2年間に渡って改修と増築工事を行い、今年の5月にリニューアルオープンした旧・京都市美術館ですが、私も今回の杉本博司展に際して初めて行くことができました。

神宮道に面したスペースにはスロープ状の広場が築かれ、切り込みのスペースにガラスがはめ込まれた他、エントランスが1階から地下へと移されていました。

地下エントランスの左右にはカフェとショップが新設され、正面の大階段を抜けると、螺旋状の階段のある中央ホールが姿を見せました。

その左右に連なり、かつて非公開だった中庭には、ガラスの大屋根のかけられた「光の広間」と「天の中庭」が築かれました。そして「光の広間」では現代アーティスト、鬼頭健吾によるカラフルなフラフープのインスタレーションが展開していて、空間を華やかに演出していました。

そして今回の杉本博司展の会場であるホワイトキューブの「東山キューブ」も作られ、歴史のある本館建築の重厚な佇まいを残しつつも、総じて開放感のある空間が築かれていました。

この日はあわせて開催されていた「開館記念展 京都の美術 250年の夢」と「コレクションルーム」もともに観覧してきました。まず「京都の美術」では、京都市美術館の歴史を振り返るべく、1935年に開館3年目にして初めて企画された所蔵品展「本館所蔵品陳列」に出展された作品などが出ていて、美術館の原点について見知ることができました。

リニューアルに際して新設された「コレクションルーム」では、特に近代の京都画壇、とりわけ日本画が目立っていて、上村松園の優品などに心を奪われました。(上村松園の作品のみ一部撮影可能。)

あいにく外を歩くのも躊躇するほどの荒天だったゆえに、お庭までを散策することは諦めましたが、ザ・トライアングルでの「鬼頭健吾:Full Lightness」を含めて、展示や作品、それに建築を存分に楽しむことができました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う情報です。「杉本博司 瑠璃の浄土」、「開館記念展 京都の美術 250年の夢」、「コレクションルーム」は、全て事前予約制となりました。ただし予約枠に空きがある場合は、当日の入館も可能です。またカフェやショップへの無料スペースの利用も、展覧会への予約が必要です。

私も3つの展示の全てを専用サイトより予約し、美術館へと出向きましたが、入場に際して最初に予約した杉本博司展の時間のみチェックされたものの、他の2展示では時間枠についての確認はありませんでした。一度入館すれば、事実上、各展示の鑑賞は自由にできるようです。

私として「コレクションルーム」が思いの外に見応えのある印象を受けました。各展示は1時間を上限に鑑賞するように要請されていますが、時間に余裕を持って出かけられることをおすすめします。

10月4日まで開催されています。

「杉本博司 瑠璃の浄土」 京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

会期:2020年5月26日(火)~ 10月4日(日) *会期変更

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館。

時間:10:00~18:00。 *事前予約制

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1100(900)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*「開館記念展 京都の美術 250年の夢」、「コレクションルーム」は別料金。

住所:京都市左京区岡崎円勝寺町124

交通:地下鉄東西線東山駅より徒歩約8分。京都市バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )