古地図を持ち、江戸の今と昔を感じながら、のんびりウォーキングをして 来ました。 スタートは台東区の

来ました。 スタートは台東区の 浅草見附跡

浅草見附跡 。9時半。

。9時半。

江戸幕府は、主要交通路の重要な地点に櫓・門・橋などを築き江戸城の 警護をした。 奥州街道が通るこの地は、浅草観音への道筋にあたることから築かれた門は浅草御門と呼ばれ、また警護の人を配置したことから浅草見附といわれた。

警護をした。 奥州街道が通るこの地は、浅草観音への道筋にあたることから築かれた門は浅草御門と呼ばれ、また警護の人を配置したことから浅草見附といわれた。 36個所に設けられた見附のひとつ。

36個所に設けられた見附のひとつ。

ここ神田川に初めて橋がかけられたのは寛永 13年(1636)のことである。 浅草御門前にあったことから浅草御門橋と呼ばれたがいつしか「浅草橋」 と呼ばれるようになったとのことです。

と呼ばれるようになったとのことです。

9時 50分に中央区の「柳橋」へ。

柳橋という町の名は、江戸中期の頃から花街として人に良く知られ、橋のほとりには船宿が数多く並び大変な賑わいであったようです。 幕末・明治以降も花柳界として名高く、夏には両国橋を中心に大川で花火が打ち上げられていました。

幕末・明治以降も花柳界として名高く、夏には両国橋を中心に大川で花火が打ち上げられていました。 柳橋のたもとの情緒ある船宿であり佃煮屋さんでもある

柳橋のたもとの情緒ある船宿であり佃煮屋さんでもある 『小松屋』

『小松屋』 さんでは娘さんの三味線で御主人が唄を披露して下さり、何となく花街の歴史を感じることができました。

さんでは娘さんの三味線で御主人が唄を披露して下さり、何となく花街の歴史を感じることができました。

❝春の夜や 女見返る 柳橋❞

❝春の夜や 女見返る 柳橋❞

正岡子規によるこの句を始め、柳橋は文人たちに度々とりあげられ、 山本周五郎、

山本周五郎、 池波正太郎、

池波正太郎、 藤沢周平などの時代小説を始め、映画やドラマの舞台にもなり、江戸の雰囲気を感じられる数少ない町として、今も人々に親しまれています。

藤沢周平などの時代小説を始め、映画やドラマの舞台にもなり、江戸の雰囲気を感じられる数少ない町として、今も人々に親しまれています。

両国広小路跡に 10時 15分着。

江戸の大火

江戸の大火 は86件ありました。その中の1つである明暦 3年(1657)の大火は江戸市街の大半を焼失し、10万余の死者を出したそうです。

は86件ありました。その中の1つである明暦 3年(1657)の大火は江戸市街の大半を焼失し、10万余の死者を出したそうです。 その際に、この辺りで逃げ場を失って焼死する者が多数出た。

その際に、この辺りで逃げ場を失って焼死する者が多数出た。 このために対岸への避難の便を図り両国橋が架けられた。 隅田川は当時

このために対岸への避難の便を図り両国橋が架けられた。 隅田川は当時 武蔵(埼玉:東京)と

武蔵(埼玉:東京)と 下総(千葉)両国の境界をなしていた。 また延焼防止のため橋に向かう沿道一帯を火除け地に指定し空き地とした。

下総(千葉)両国の境界をなしていた。 また延焼防止のため橋に向かう沿道一帯を火除け地に指定し空き地とした。

やがてこれが広小路となり、江戸三大広小路の一つとして上野浅草に並び称せられる盛り場に発展した。

やがてこれが広小路となり、江戸三大広小路の一つとして上野浅草に並び称せられる盛り場に発展した。 町の近代化はめざましく、広小路や両国の名も過去のものとして忘れ去られようとしているが、360年前火除け地が設定され、これが広小路に発展して行った事跡のなかには、先人の英知と努力が偲ばれて誠に意義深いものであります。

町の近代化はめざましく、広小路や両国の名も過去のものとして忘れ去られようとしているが、360年前火除け地が設定され、これが広小路に発展して行った事跡のなかには、先人の英知と努力が偲ばれて誠に意義深いものであります。

その後、V字型の底の細い堀であったという薬研堀を通り薬研堀不動尊を参拝した。

10時 40分、両国橋 を渡り墨田区両国三丁目へ。

を渡り墨田区両国三丁目へ。

両国というと国技館のある相撲の町であり、歩く途中で

両国というと国技館のある相撲の町であり、歩く途中で 春日野部屋、

春日野部屋、 井筒部屋、

井筒部屋、 時津風部屋を見ることができました。

時津風部屋を見ることができました。 部屋の前には沢山の自転車が置かれていましたが、さすが力士が乗る自転車らしくサドルが大きいものでした。

部屋の前には沢山の自転車が置かれていましたが、さすが力士が乗る自転車らしくサドルが大きいものでした。

またここは多くの方々が知る 「忠臣蔵」

「忠臣蔵」 の歴史の町でもあります。 両国小学校の少し西側 本所松坂町公園、なまこ壁に囲まれた「吉良邸跡」

の歴史の町でもあります。 両国小学校の少し西側 本所松坂町公園、なまこ壁に囲まれた「吉良邸跡」 に11時 20分到着。 吉良上野介義央(きらこうずけのすけよしひさ)の屋敷は広大で、東西七十三間(134m)、南北三十五間(63m)で、面積は 2550坪(約8400㎡)だったとされています。

に11時 20分到着。 吉良上野介義央(きらこうずけのすけよしひさ)の屋敷は広大で、東西七十三間(134m)、南北三十五間(63m)で、面積は 2550坪(約8400㎡)だったとされています。

元禄 15年(1702)12月 14日、赤穂の四十七士が討ち入りしたところで 『忠臣蔵』

『忠臣蔵』 として知られるところです。

として知られるところです。 現在の吉良邸跡として残されている本所松坂町公園は、当時の八十六分の一の大きさに過ぎないとのことです。

現在の吉良邸跡として残されている本所松坂町公園は、当時の八十六分の一の大きさに過ぎないとのことです。

吉良邸正門跡

吉良邸正門跡 元禄15年12月14日、寅の刻

元禄15年12月14日、寅の刻 (午前 4時)の七つの鐘を聞いた後、正門から大石内蔵助以下 23名が用意した梯子で邸内に侵入して、内側から門を開け、「浅野内匠家来口上」を玄関前に打ち立てて乱入

(午前 4時)の七つの鐘を聞いた後、正門から大石内蔵助以下 23名が用意した梯子で邸内に侵入して、内側から門を開け、「浅野内匠家来口上」を玄関前に打ち立てて乱入 しました。

しました。

赤穂浪士は正門、裏手の二手に分かれて討ち入り、大声

赤穂浪士は正門、裏手の二手に分かれて討ち入り、大声 を上げながら、百人以上の大勢が討ち入ったように装いました。

を上げながら、百人以上の大勢が討ち入ったように装いました。 これに動揺した吉良家家臣の多くが外に

これに動揺した吉良家家臣の多くが外に 飛び出そうとしました。 しかし、弓の名手、早水藤左衛門らが侍長屋の戸板に向かって次々と矢を射掛けて威嚇し、出口を固められたため、飛び出すこともできず戦闘不能になったといわれています。

飛び出そうとしました。 しかし、弓の名手、早水藤左衛門らが侍長屋の戸板に向かって次々と矢を射掛けて威嚇し、出口を固められたため、飛び出すこともできず戦闘不能になったといわれています。

吉良邸裏門跡

吉良邸裏門跡 赤穂浪士討ち入りの際、裏門からは大石主税以下二十四名が門を叩き壊して侵入、寝込みを襲われ半睡状態に近い吉良家の家臣を次々と斬り伏せました。

赤穂浪士討ち入りの際、裏門からは大石主税以下二十四名が門を叩き壊して侵入、寝込みを襲われ半睡状態に近い吉良家の家臣を次々と斬り伏せました。 吉良家にも何人か勇士がいましたが、寝巻き姿では鎖帷子(くさりかたびら)を着込み完全武装の赤穂浪士には到底敵わなかったようです。

吉良家にも何人か勇士がいましたが、寝巻き姿では鎖帷子(くさりかたびら)を着込み完全武装の赤穂浪士には到底敵わなかったようです。

広大な屋敷の中で一時間余り続いた討ち入りは、壮絶なものでしたが、吉良家側の死傷者が 38名だったのに対し、赤穂浪士側は 2名が軽い傷を負っただけで済んだようです。

広大な屋敷の中で一時間余り続いた討ち入りは、壮絶なものでしたが、吉良家側の死傷者が 38名だったのに対し、赤穂浪士側は 2名が軽い傷を負っただけで済んだようです。

両国公園着 11時 50分。40分休憩し、12時半 回向院に向かいました。

明暦 3年(1657)江戸史上最悪の惨事となった

明暦 3年(1657)江戸史上最悪の惨事となった 明暦大火

明暦大火 (俗に振袖火事)が起こり、犠牲者は10万人以上、未曽有の大惨事となりました。

(俗に振袖火事)が起こり、犠牲者は10万人以上、未曽有の大惨事となりました。 遺体の多くが身元不明、引取り手のない有様でした。 そこで四代将軍「徳川家綱」は、こうした遺体を葬るため、ここ本所両国の地に「無縁塚」を築き、その菩提を永代にわたり弔うように念仏堂が建立されました。

遺体の多くが身元不明、引取り手のない有様でした。 そこで四代将軍「徳川家綱」は、こうした遺体を葬るため、ここ本所両国の地に「無縁塚」を築き、その菩提を永代にわたり弔うように念仏堂が建立されました。 有縁・無縁、人・動物に関わらず、生ある全てのものへの仏の慈悲を説くという理念のもと、

有縁・無縁、人・動物に関わらず、生ある全てのものへの仏の慈悲を説くという理念のもと、 「諸宗山無縁寺回向院」

「諸宗山無縁寺回向院」 と名付けられ、後に安政大地震、関東大震災、東京大空襲など様々な天災地変・人災による被災者、海難事故による溺死者、遊女、水子、刑死者、諸動物など、ありとあらゆる生命が埋葬供養されているとのことです。

と名付けられ、後に安政大地震、関東大震災、東京大空襲など様々な天災地変・人災による被災者、海難事故による溺死者、遊女、水子、刑死者、諸動物など、ありとあらゆる生命が埋葬供養されているとのことです。

また、回向院では天保 4年(1833)から相撲興行が行われていたことから、明治 42年(1909)に、その境内にドーム型屋根の洋風建築で、収容人数は1万3千人の両国元町常設館という旧国技館が建設されました。 建設費は 28万円(現在の価値では 75億円程度)とのことです。

建設費は 28万円(現在の価値では 75億円程度)とのことです。

13時 15分、旧安田庭園に到着。 旧安田庭園は、江戸時代前期に後の常陸笠間藩 5万石の藩主となった本庄因幡守宗資(1629~1699)により大名庭園として築造され、隅田川の水を引き入れた池を配し、潮の干満によって変化する景観を楽しむ、いわゆる

旧安田庭園は、江戸時代前期に後の常陸笠間藩 5万石の藩主となった本庄因幡守宗資(1629~1699)により大名庭園として築造され、隅田川の水を引き入れた池を配し、潮の干満によって変化する景観を楽しむ、いわゆる 池泉回遊式庭園

池泉回遊式庭園 として造られたと伝えられています。

として造られたと伝えられています。

明治時代に入って池田章政侯爵邸とされ、明治 24年に安田財閥の創始者である初代安田善次郎の所有となり、大正 11年には、安田善次郎の遺志により東京市へ寄付されました。 大正 12年の関東大震災により、旧安田庭園も大きな被害に襲われましたが、昭和 2年に両国公会堂(当時:本所公会堂)と合わせて民間篤志家の寄付による都内第 1号の無料公開庭園として開園されました。

大正 12年の関東大震災により、旧安田庭園も大きな被害に襲われましたが、昭和 2年に両国公会堂(当時:本所公会堂)と合わせて民間篤志家の寄付による都内第 1号の無料公開庭園として開園されました。

平成 8年 3月

平成 8年 3月 「東京都指定名勝」

「東京都指定名勝」 に指定されています。

に指定されています。

曇り の予定であったのに、日差し

の予定であったのに、日差し が強くなりコンクリートジャングルの中は山

が強くなりコンクリートジャングルの中は山 と違った暑さで参りました。

と違った暑さで参りました。

両国駅に向かう途中で国技館の中からテレビで見かける顔がこちらを向いていたので、資料館に立ち寄り、歴代力士の懐かしい勇姿を見て来ました。

両国駅に向かう途中で国技館の中からテレビで見かける顔がこちらを向いていたので、資料館に立ち寄り、歴代力士の懐かしい勇姿を見て来ました。

走り浜松いなさ ICを出て、遠州の古刹であり

走り浜松いなさ ICを出て、遠州の古刹であり

その井戸

その井戸 は龍潭寺山門の南、田園に囲まれたのどかな場所にある。 白壁に囲まれた大きな石組みの井戸で、傍らには「井伊氏祖備中守 藤原 共保出生之井」の碑が建っている。

は龍潭寺山門の南、田園に囲まれたのどかな場所にある。 白壁に囲まれた大きな石組みの井戸で、傍らには「井伊氏祖備中守 藤原 共保出生之井」の碑が建っている。

直虎の死後、自耕庵へ葬られたと伝わる。

直虎の死後、自耕庵へ葬られたと伝わる。 このお寺には、ご住職がいないということで、檀家の皆さんが寺の管理に当たり交替でお寺の説明をして下さいました。

このお寺には、ご住職がいないということで、檀家の皆さんが寺の管理に当たり交替でお寺の説明をして下さいました。

NHKの大河ドラマで取り上げられ、寺の整理をしていたら直虎の位牌や南渓和尚の肖像画など貴重な資料が発見され、後に自耕庵は直虎の院号

NHKの大河ドラマで取り上げられ、寺の整理をしていたら直虎の位牌や南渓和尚の肖像画など貴重な資料が発見され、後に自耕庵は直虎の院号 こちらは井戸や井水を祭祀対象とした神社で、井伊氏の発祥と共に氏神になった。

こちらは井戸や井水を祭祀対象とした神社で、井伊氏の発祥と共に氏神になった。

があります。

があります。 地域遺産センターを過ぎてから城址まで結構きつい登り坂で、降りてくる方から「あと少しですよ。」と励まされながら皆さん頑張りました。

地域遺産センターを過ぎてから城址まで結構きつい登り坂で、降りてくる方から「あと少しですよ。」と励まされながら皆さん頑張りました。 13時到着。

13時到着。

南北朝時代、後醍醐天皇の皇子「宗良

南北朝時代、後醍醐天皇の皇子「宗良 こちらは天文 13年(1544)、家老の小野 道高の讒言

こちらは天文 13年(1544)、家老の小野 道高の讒言 『青葉の笛』

『青葉の笛』

そこで

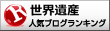

そこで 次郎法師の署名と黒印

次郎法師の署名と黒印

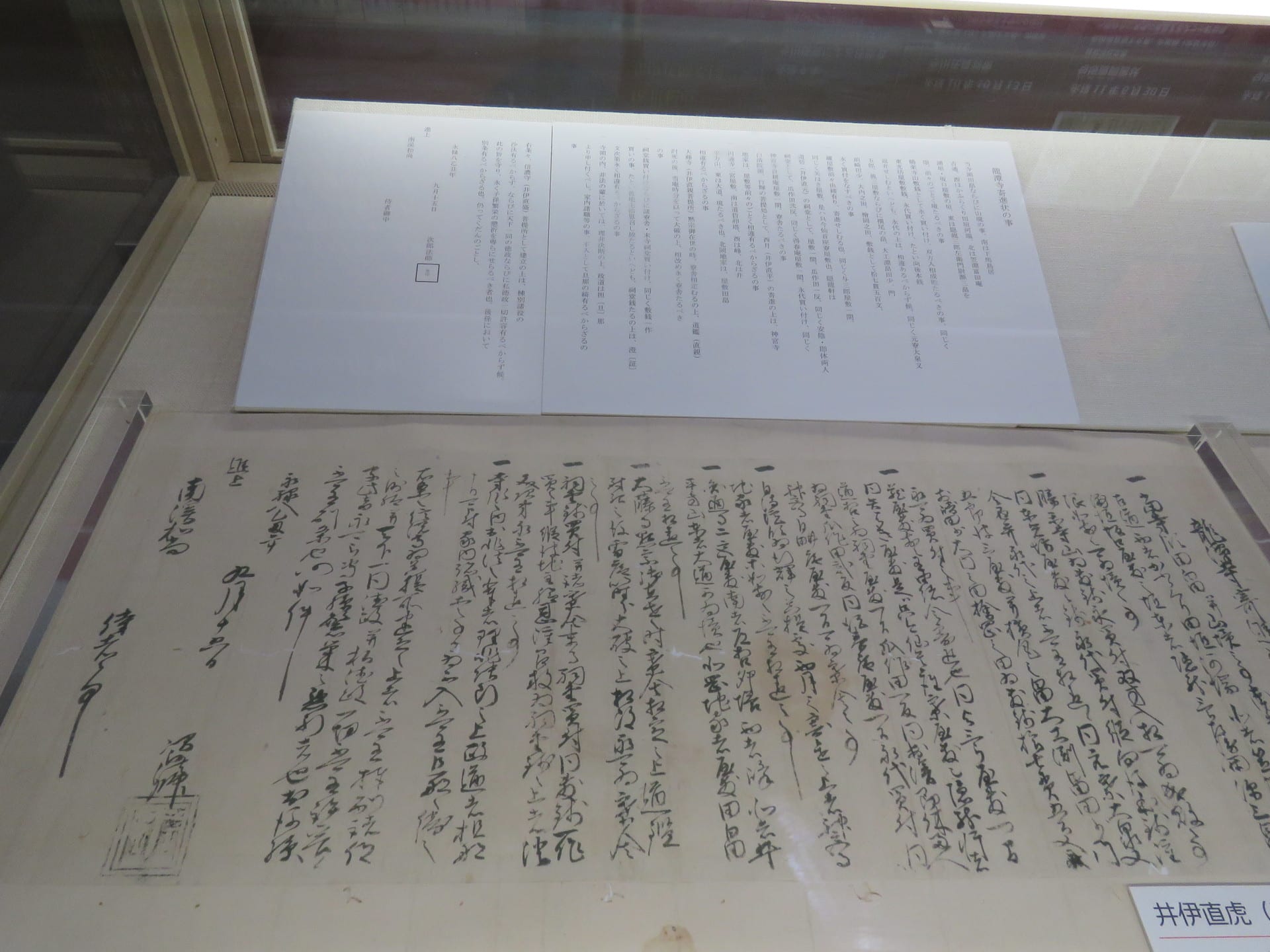

東海地方最大規模の竜ヶ岩洞は、2憶 5千万年前の地層といわれる秩父古生層の石灰岩地帯にあり、

東海地方最大規模の竜ヶ岩洞は、2憶 5千万年前の地層といわれる秩父古生層の石灰岩地帯にあり、 総延長約 1000mで、一般公開部分は 400mだそうです。

総延長約 1000mで、一般公開部分は 400mだそうです。 標高 359mの竜ヶ石山

標高 359mの竜ヶ石山 洞内温度は年間約 18度と平均しているので、この時期では洞内の方が快適で、探検気分で地底を歩いて

洞内温度は年間約 18度と平均しているので、この時期では洞内の方が快適で、探検気分で地底を歩いて 浜松市天竜区水窪

浜松市天竜区水窪

高根城は、この一本の主要街道を押さえることが目的でした。

高根城は、この一本の主要街道を押さえることが目的でした。

永禄 12年(1569)には、今川 氏真

永禄 12年(1569)には、今川 氏真 遠州忩劇

遠州忩劇 分裂が起こり、奥山惣領家が滅亡し、最終的に武田配下に組み込まれた可能性が高いようです。

分裂が起こり、奥山惣領家が滅亡し、最終的に武田配下に組み込まれた可能性が高いようです。

迷路のようになっており、その様子がとてもコンパクトに表現されていました。

迷路のようになっており、その様子がとてもコンパクトに表現されていました。

の名所でもあります。

の名所でもあります。 天河大辨財天社

天河大辨財天社 別名「天河神社」ともいわれ、日本三大弁財天の筆頭・大峯本宮とされる霊験あらたかな神社で、

別名「天河神社」ともいわれ、日本三大弁財天の筆頭・大峯本宮とされる霊験あらたかな神社で、 芸能の神様

芸能の神様

7月の例大祭や春秋の大祭には能楽奉納もあり、数々の年中行事の中には珍しい神事も多数行われています。

7月の例大祭や春秋の大祭には能楽奉納もあり、数々の年中行事の中には珍しい神事も多数行われています。 栃尾観音堂

栃尾観音堂 寛文3年(1663)32歳の時、木仏 12万体の悲願をたてて、北海道から関西までの諸国を遍歴し、元禄8年(1695)64歳で没するまで多種多様の仏像、神像を彫り残しました。

寛文3年(1663)32歳の時、木仏 12万体の悲願をたてて、北海道から関西までの諸国を遍歴し、元禄8年(1695)64歳で没するまで多種多様の仏像、神像を彫り残しました。

それらの仏像を通常、円空仏と総称し、天川村で円空仏と確認されたものは、大峯山寺の「阿弥陀如来像」、天河大辨財天社の「大黒天像」、そして栃尾観音堂に

それらの仏像を通常、円空仏と総称し、天川村で円空仏と確認されたものは、大峯山寺の「阿弥陀如来像」、天河大辨財天社の「大黒天像」、そして栃尾観音堂に 「聖観音菩薩立像」、

「聖観音菩薩立像」、 「大弁財天女立像」、

「大弁財天女立像」、 「金剛童子立像」、

「金剛童子立像」、 「護法神像」の 4体

「護法神像」の 4体 どの像も円空の作風の特徴を良く表しており、見るものを惹き付ける穏やかな微笑みをたたえています。

どの像も円空の作風の特徴を良く表しており、見るものを惹き付ける穏やかな微笑みをたたえています。 母公堂

母公堂 入口でした。

入口でした。

大峰山寺のある山上ヶ岳

大峰山寺のある山上ヶ岳

山上ヶ岳への女人結界門

山上ヶ岳への女人結界門 と不思議に感じられる方々が多いと思われますが、1300年の歴史があり、日本固有の宗教文化であり、それが世界遺産につながったものと思われます。

と不思議に感じられる方々が多いと思われますが、1300年の歴史があり、日本固有の宗教文化であり、それが世界遺産につながったものと思われます。

大峯山寺からの

大峯山寺からの

今日もその心と修行の法は脈々と伝えられ、厳格な修行が行われております。

今日もその心と修行の法は脈々と伝えられ、厳格な修行が行われております。 また、結界維持については、信徒や地元の人々と共に信仰を守り伝えてきた女性達によっても伝承されてきました。

また、結界維持については、信徒や地元の人々と共に信仰を守り伝えてきた女性達によっても伝承されてきました。

当山は、今なお信仰が息づいている聖地「山上ヶ岳」

当山は、今なお信仰が息づいている聖地「山上ヶ岳」

な気候から

な気候から

龍の口より湧き出る清水をたたえた大峯山中第一の水行場

龍の口より湧き出る清水をたたえた大峯山中第一の水行場

たちが作られた短冊のお焚き

たちが作られた短冊のお焚き

防止のために これを口に含んでいたことからだそうです。

防止のために これを口に含んでいたことからだそうです。

も灯っており、温泉街で旅行者に風情を味わってもらうためのサービスと感じました。本当にありがたいことです。

も灯っており、温泉街で旅行者に風情を味わってもらうためのサービスと感じました。本当にありがたいことです。

虫が飛び回る

虫が飛び回る のは時期からいって当然と思います

のは時期からいって当然と思います

当時の映像を見る度に涙があふれます。

当時の映像を見る度に涙があふれます。

寛文4年(1664)小田原の

寛文4年(1664)小田原の

宝勝の五仏を言い、その像は庵後部の丘の上に、東面して並んでいます。

宝勝の五仏を言い、その像は庵後部の丘の上に、東面して並んでいます。

その言い伝えは、すでに古く足利時代からあって、西行が大磯の鴫立沢なる場所で、上記の歌を詠じたことは、動かし難い口碑になっています。

その言い伝えは、すでに古く足利時代からあって、西行が大磯の鴫立沢なる場所で、上記の歌を詠じたことは、動かし難い口碑になっています。

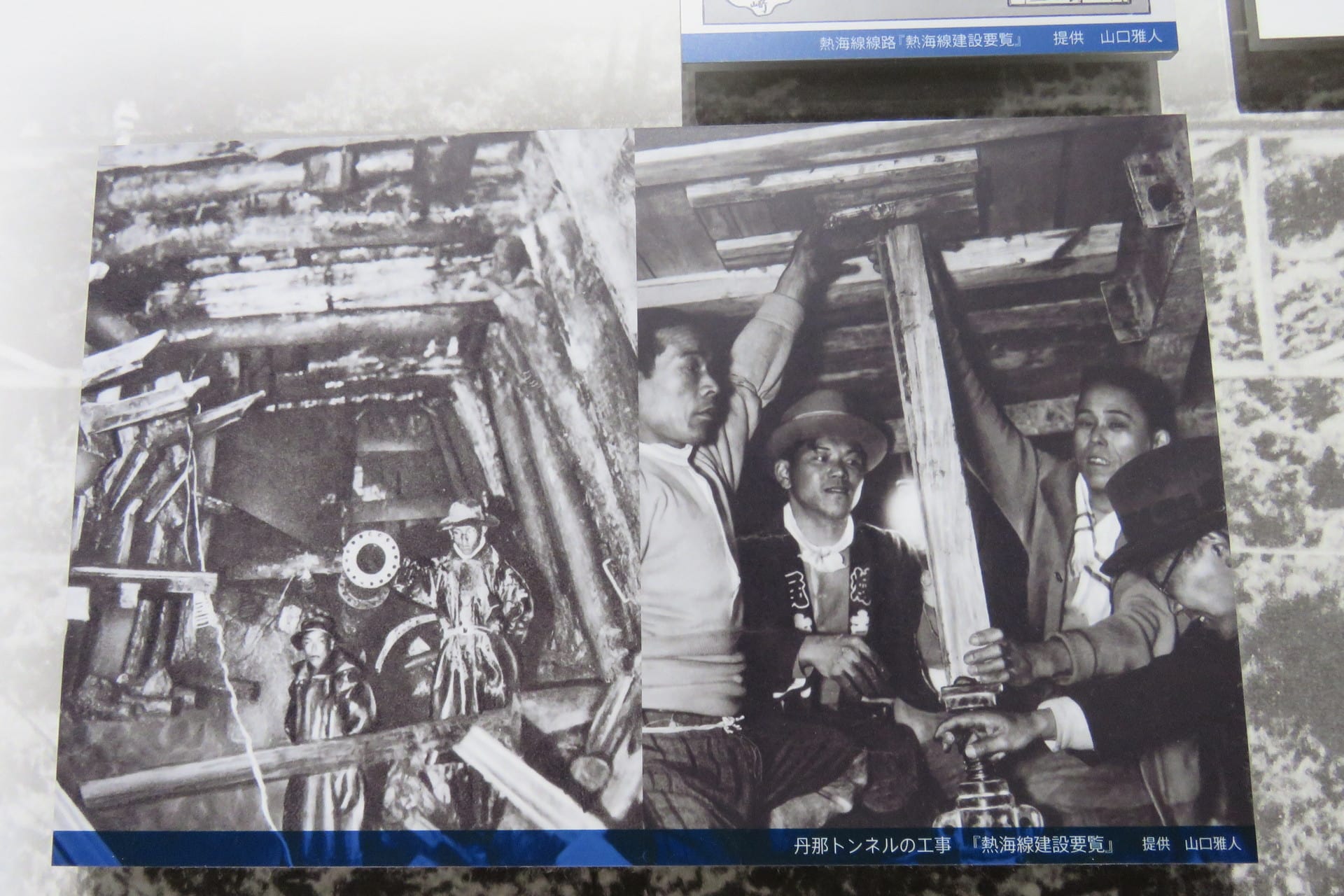

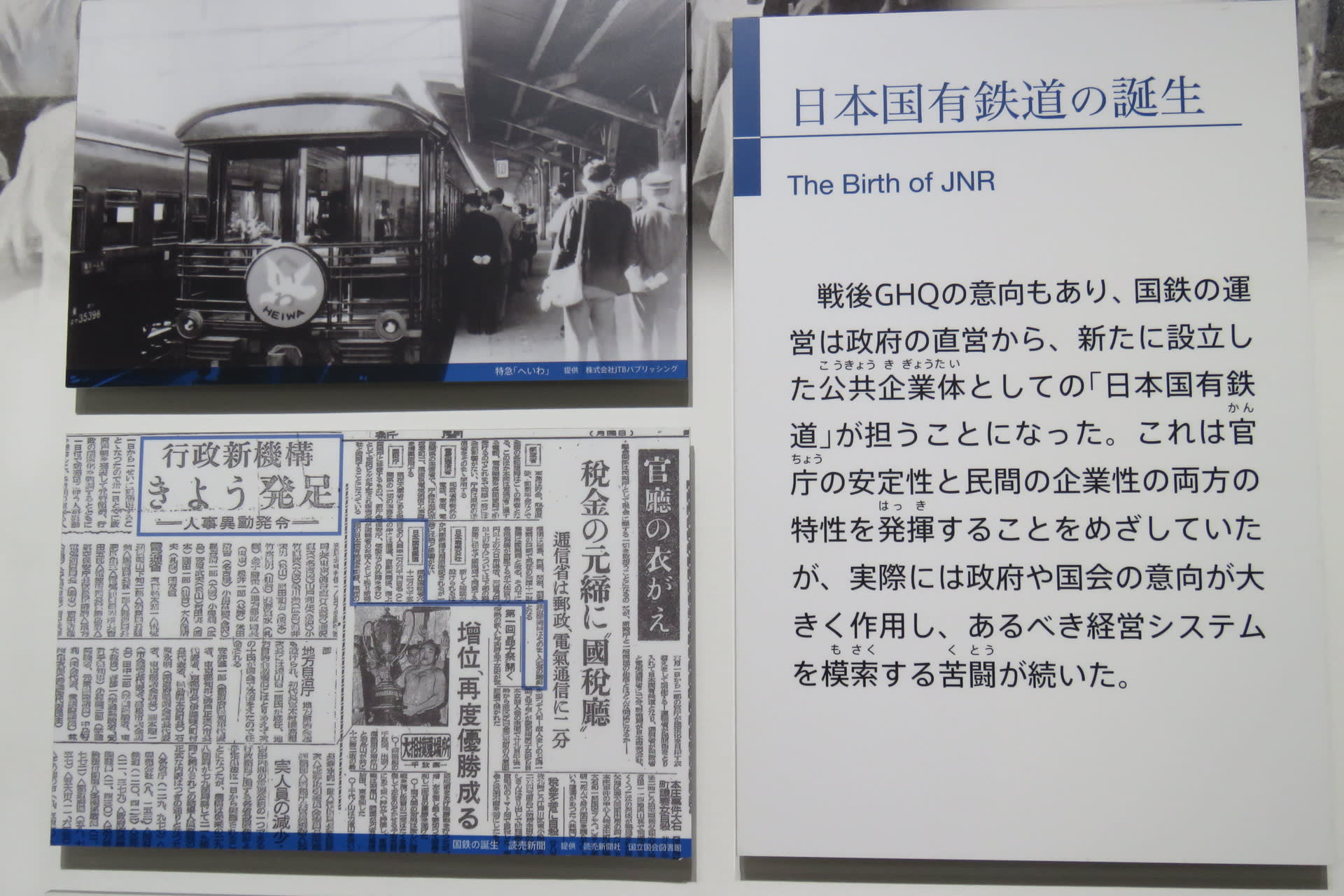

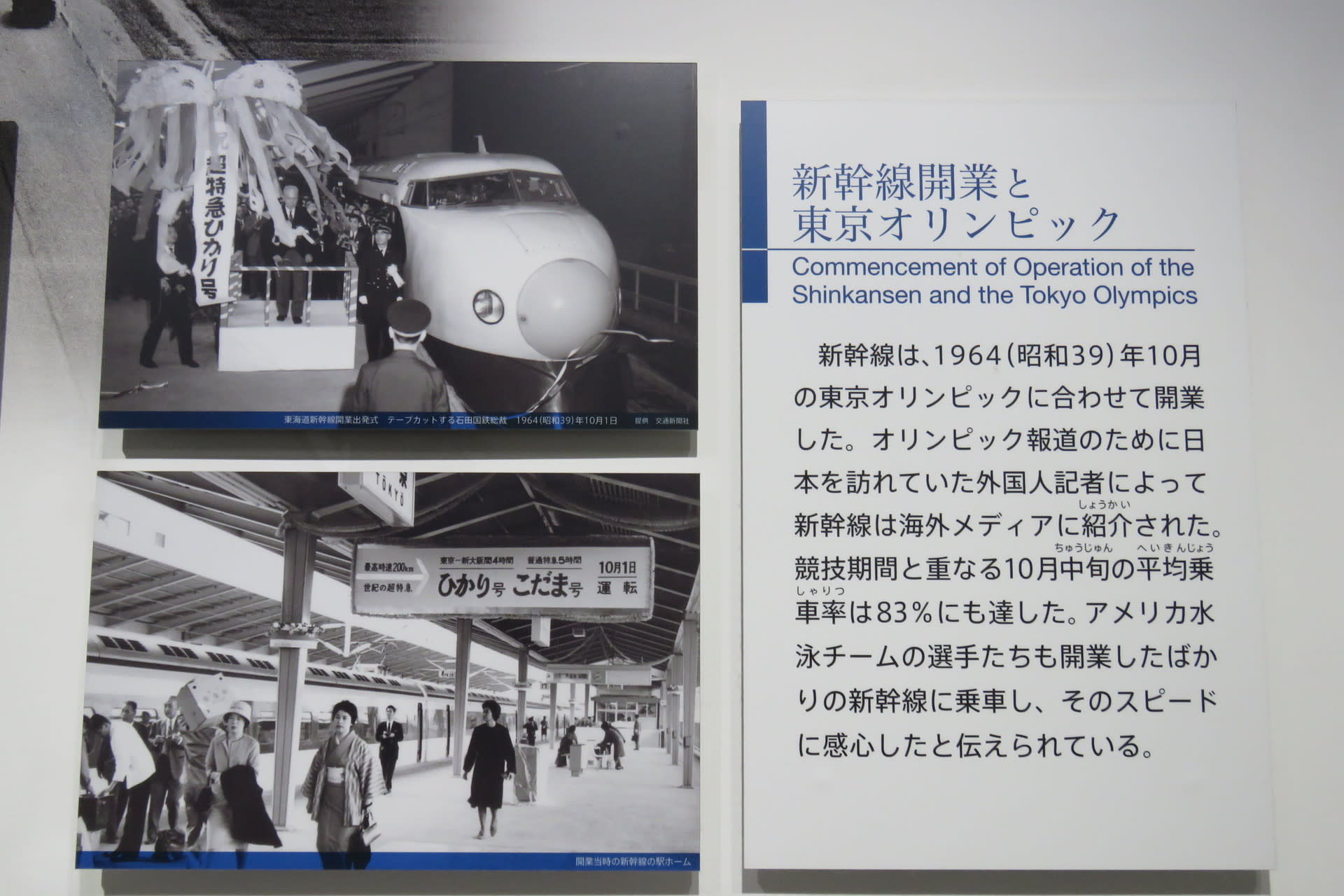

電車や

電車や 新幹線と言った乗り物が大好きで、

新幹線と言った乗り物が大好きで、

100年ほど前に走っていた車両から現代まで、39の実物車両が展示され車両の中に入ったり、触れ

100年ほど前に走っていた車両から現代まで、39の実物車両が展示され車両の中に入ったり、触れ てみることができるので大喜びでした。

てみることができるので大喜びでした。  鉄道の歴史館と言ったところです。

鉄道の歴史館と言ったところです。 日本で一番大きく、一番速く走ることができた蒸気機関車。

日本で一番大きく、一番速く走ることができた蒸気機関車。

昔は東海道線として繁栄していた現在の

昔は東海道線として繁栄していた現在の 当時、鮎

当時、鮎 寿司の駅弁でも有名であった

寿司の駅弁でも有名であった それが昭和9年に

それが昭和9年に

春には、京都駅の西側にある梅小路機関車館がグレードアップしてオープンされます。楽しみですね。

春には、京都駅の西側にある梅小路機関車館がグレードアップしてオープンされます。楽しみですね。

への参詣客も多くあったようです。

への参詣客も多くあったようです。

下見として立ち寄り、時間も16時過ぎで、静かな宿場町を

下見として立ち寄り、時間も16時過ぎで、静かな宿場町を

明治時代に入ると、より装飾的な「袖うだつ」

明治時代に入ると、より装飾的な「袖うだつ」

また、江戸時代の旅籠屋は、一階より二階の方が張り出して造られた出桁造りの家になっている特徴があります

また、江戸時代の旅籠屋は、一階より二階の方が張り出して造られた出桁造りの家になっている特徴があります

2回参加して感じた事は、大きな

2回参加して感じた事は、大きな 3日間参加しないと全体の良さが分からないかな

3日間参加しないと全体の良さが分からないかな 当然、村興しを念頭に入れてのお祭りでしょうが、郷土芸能披露で村の方々の

当然、村興しを念頭に入れてのお祭りでしょうが、郷土芸能披露で村の方々の

渋

渋 滞

滞 、久し振りに以前通った山間

、久し振りに以前通った山間 、屋根しか残っていないのです。

、屋根しか残っていないのです。 災害

災害

覗いた。

覗いた。

お弁当、お蕎麦、採り立て山菜天ぷらの揚げ立てが用意され、ご馳走になった。

お弁当、お蕎麦、採り立て山菜天ぷらの揚げ立てが用意され、ご馳走になった。

白馬は民族衣装の代官、武士、商人、歩荷さん、飛脚

白馬は民族衣装の代官、武士、商人、歩荷さん、飛脚 などが先頭を歩き、その後を参加者が続いた。

などが先頭を歩き、その後を参加者が続いた。

この道がまさに『塩の道』と呼ばれるゆえんだそうです。

この道がまさに『塩の道』と呼ばれるゆえんだそうです。

汗

汗

それは敵対した今川・北条氏は武田への塩の輸出を禁止した。「塩どめ」である。

それは敵対した今川・北条氏は武田への塩の輸出を禁止した。「塩どめ」である。 これを聞いた謙信は

これを聞いた謙信は 」と、自領から従来通り信州への塩を輸送する許可を出したのである。

」と、自領から従来通り信州への塩を輸送する許可を出したのである。 そしてこの道に再び

そしてこの道に再び