山名はススキが山麓を広く覆っていたところから 『茅ヶ岳』

『茅ヶ岳』 と呼ばれたようです。 茅ヶ岳は甲府盆地の北、御岳昇仙峡の奥に位置した古い火山で、長く裾野をひいた優美な姿は、よく八ヶ岳と間違われ、

と呼ばれたようです。 茅ヶ岳は甲府盆地の北、御岳昇仙峡の奥に位置した古い火山で、長く裾野をひいた優美な姿は、よく八ヶ岳と間違われ、 『ニセ八ツ』

『ニセ八ツ』 とも呼ばれ親しまれています。

とも呼ばれ親しまれています。

1971(昭和46)年3月21日、 『日本百名山』

『日本百名山』 の著者であります深田久弥氏が、この山を登山中に亡くなられたことで知られ、多くの登山者が訪れる様になりました。

の著者であります深田久弥氏が、この山を登山中に亡くなられたことで知られ、多くの登山者が訪れる様になりました。

毎年4月の第3日曜日には  「深田祭」

「深田祭」 が開催され、記念登山や式典が行われ、全国から沢山のファンが集まるようです。

が開催され、記念登山や式典が行われ、全国から沢山のファンが集まるようです。

今年は、4月21日(日)に開催されます。

深田記念公園駐車場に7時 15分到着。 15分で準備を済ませ7時半 出発。

出発。

登り始めは赤松林から雑木林へと傾斜の少ない林道を緩やかに登って行く。

駐車場 の標高が 940mであり、まだ若葉も見えず殺風景な登山道であるが、唯一山桜が出迎えてくれた。

の標高が 940mであり、まだ若葉も見えず殺風景な登山道であるが、唯一山桜が出迎えてくれた。

8時 07分、前山大明神林道を横切る。

登山道は大岩がゴロゴロした涸れ沢(女沢)を登って行く。

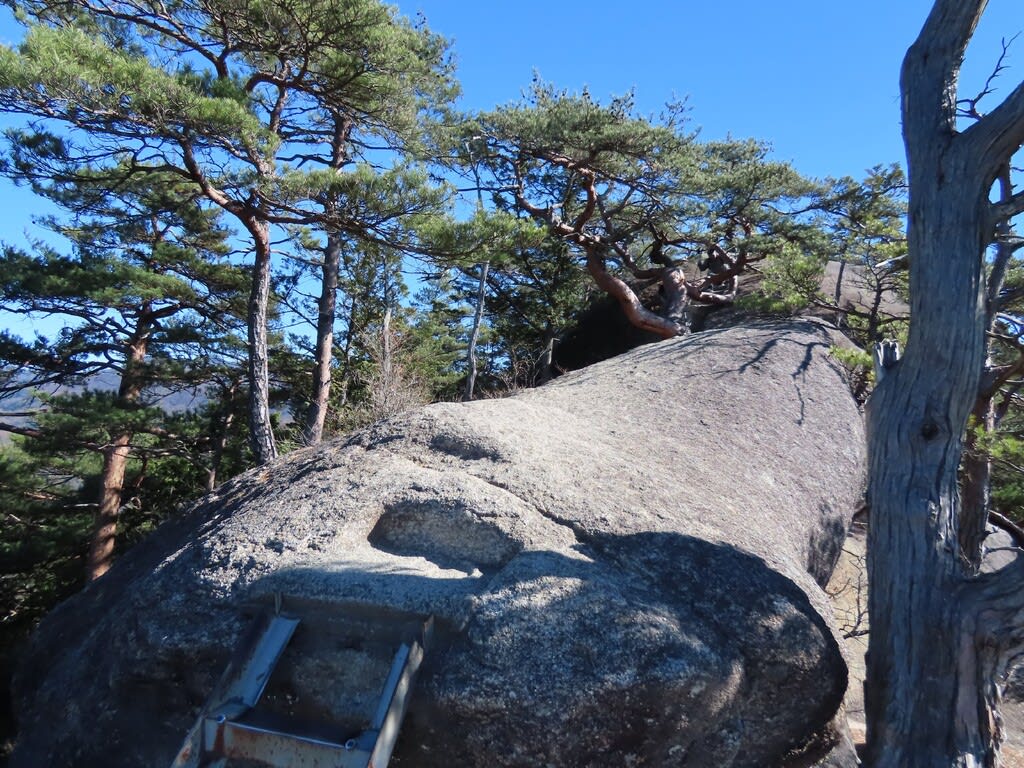

両側の尾根が迫ってくると、行く手に女岩(奥に見える黒い大岩)が立ちふさがる。 通過、8時 45分。

通過、8時 45分。

かつてはコース中唯一の 水場

水場 であったが、近年崩壊の危険ありとのことで女岩手前に立ち入り禁止のイエローテープが張られ右手にある巻き道に誘導される。

であったが、近年崩壊の危険ありとのことで女岩手前に立ち入り禁止のイエローテープが張られ右手にある巻き道に誘導される。

涸れ沢の一寸広い登山道はここまでで、ここからが急斜面でクヌギやナラの樹林帯をジグザグに頑張って登る。

片側が崩れていたり、落ち葉が深く積もり足を取られたりと緊張する箇所が多かった。 慎重に登り女岩の上部を通過。

慎重に登り女岩の上部を通過。

茅ヶ岳と大明神岳を結ぶ稜線に近づいて来ると登山道は枯葉に覆われていた。

9時半、稜線に立つ道標が見えた。

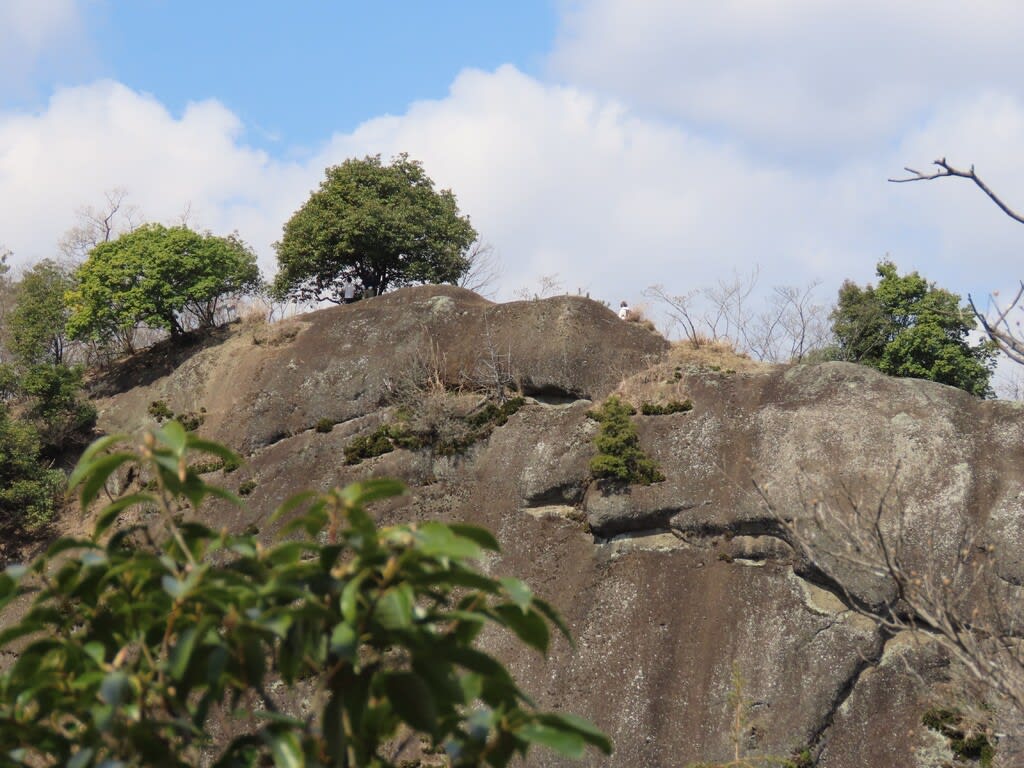

稜線の鞍部に出て茅ヶ岳へは尾根を左に進むのだが、右手に見える岩峰に立つと金峰山や瑞牆山を望むことが出来た。

10分ほど展望を楽しみ茅ヶ岳を目指す。

茅ヶ岳に向けて登り出し、5分ほどしたら深田久弥氏が亡くなられた場所に石碑が建ち、お花が添えられていました。 通過、9時 45分。 死因:脳卒中だったそうです。 享年:68歳

通過、9時 45分。 死因:脳卒中だったそうです。 享年:68歳

急坂で岩場の多い登山道を慎重に登る。

10時 05分、茅ヶ岳(標高 1704m)登頂。

右手が金ヶ岳(標高 1764m)と中央の白い稜線は八ヶ岳連峰。

右手が金ヶ岳(標高 1764m)と中央の白い稜線は八ヶ岳連峰。

展望は 360度良好でありましたが、雲が多く富士山は五合目から上は見えず、南アルプスでも八ヶ岳は見えましたが甲斐駒や鳳凰三山の上部は見えず残念であった。

20分ほど休憩し、10時 25分、金ヶ岳に向け出発。

目の前そして左下に

目の前そして左下に 山中湖、右下には忍野八海で有名な忍野村の眺めが広がっていた。

山中湖、右下には忍野八海で有名な忍野村の眺めが広がっていた。

雲は無く、石割山山頂からの景色は素晴らしかったのですが、風が

雲は無く、石割山山頂からの景色は素晴らしかったのですが、風が  強く時折雪煙を巻き上げた突風が吹き、ノンビリできる状況ではなかった。

強く時折雪煙を巻き上げた突風が吹き、ノンビリできる状況ではなかった。 移動開始。

移動開始。

登山道には積雪があり余りの傾斜でアイゼンを使用すれば問題は無かったが、ロープの設置があり滑らぬ

登山道には積雪があり余りの傾斜でアイゼンを使用すれば問題は無かったが、ロープの設置があり滑らぬ  よう利用した。

よう利用した。

サングラスが活躍してくれた。

サングラスが活躍してくれた。

休憩を取り、昼食とした。 カヤトの後ろには石割山が望めた。

休憩を取り、昼食とした。 カヤトの後ろには石割山が望めた。

とできる平坦な道が続いた。

とできる平坦な道が続いた。

今回は雪化粧をし、一番カッコいい霊峰富士をじっくり

今回は雪化粧をし、一番カッコいい霊峰富士をじっくり

風があり

風があり

車道

車道 は雪があり狭く危険なので、サイクリングロードで平野へ向かう。

は雪があり狭く危険なので、サイクリングロードで平野へ向かう。 ぼっこをしていた。 ホオジロ。

ぼっこをしていた。 ホオジロ。

コートなどを見送り、林道を進むと右手に黄色の太鼓橋と真っ赤な鳥居が見えてくる。

コートなどを見送り、林道を進むと右手に黄色の太鼓橋と真っ赤な鳥居が見えてくる。

時計回り)幸運が開けると云われているとのことです。

時計回り)幸運が開けると云われているとのことです。 出発、10時 45分。

出発、10時 45分。

楽しめます。

楽しめます。

信仰の修験者たちが歩いた古道

信仰の修験者たちが歩いた古道  『御嶽道』

『御嶽道』

トイレあり。 20分で登山準備を済ませ、8時半

トイレあり。 20分で登山準備を済ませ、8時半

手摺りがないのに動き回る人がおりビックリ

手摺りがないのに動き回る人がおりビックリ

養鶏場

養鶏場

も目に入り清々しい気分で歩ける。

も目に入り清々しい気分で歩ける。

上がりなどは

上がりなどは

山焼きの様に燃やすのだろうと思った。

山焼きの様に燃やすのだろうと思った。

ミツバツチグリ

ミツバツチグリ

からの道と合流。

からの道と合流。

「天空の鐘」

「天空の鐘」

ズミ (バラ科)

ズミ (バラ科)

ミヤマキケマン (ケシ科)

ミヤマキケマン (ケシ科)

桜の季節

桜の季節