前川ダムを紹介したついでと言っては何だが、米沢市の「水窪ダム(写真上)」にも触れておきたい。最上川水系刈安川にあるロックフィルダムで、農林水産省東北農政局が建設したかんがい用のダムで、米沢平野土地改良区が受託管理しているダムだ。

堤高52メートル、堤頂長205メートルで、主に農業用水を確保するための目的であるが、上水道や工業用水にも供給されており、まさに米沢市を含めた周辺地域の水ガメ。1975年に完成した後、管理用発電の機能も加えられた多目的ダムである。

前川ダムを紹介するときに少し触れたが、山形市・米沢市を含むの山形県の内陸盆地にはため池が多い。これは盆地特有の山が浅く、そこに流れ込む川は延長が短く急流、古くから洪水や渇水に悩まされたが、水窪ダムにより米沢盆地の水不足を一気に解消を図るというもの。ただ、今回の見どころはダムだけではない。

以前、米沢地域は、土地は荒廃しやせていたため、なかなか作物が育つ場所ではなかった。特に渇水期には川には水が流れなくなることもしばしばで、農業を営むには難しい土地とされていた。そこに現れたのが上杉家9代藩主・上杉鷹山(うえすぎ・ようざん、写真上:米沢市内松が岬公園の鷹山公銅像)である。江戸中期のことである。

鷹山というと質素倹約のイメージだが、現代にも受け継がれる米沢の特産品の礎ともなった殖産事業を奨励した。それに伴い新田開発、加えてかんがい施設(黒井堰、飯豊の穴堰などは有名)の整備も積極的に推進し、次第に農地も拡大、藩の財政は好転、米沢の町も潤ってきたのである。

鷹山が藩主に就いてから100年ほど後の1878年(明治11年)、「日本奥地紀行」で米沢を訪れたイザベラ・バードは、米沢盆地を見て「東洋のアルカディア(桃源郷)」と表現するほどに。その時代の日本に対して辛口の評価が多かったバードの旅行記であるが、それほどまでに米沢は発展したのである(写真上:川西町フレンドリープラザの庭にあるイザベラ・バード訪問の記念碑と記念塔)。

ただ、水は足りない。大正期には電気ポンプで地下水や最上川(松川)などから用水を汲み上げるとともに、明治期から昭和初期までにため池も数多く造成されていった。それでも足りずに、1958年(昭和33年)、この地方は大干ばつに見舞われる。

農業用水確保のためのダム建設が求められ続けてきたが、1970年(昭和45年)国営米沢平野土地改良事業が起工し、水窪ダムの建設を核に盆地を縦断するように東西幹線用水路の整備、頭首工や揚水機場などが整備され、現在、米沢を真のアルカディアに仕上げたといえる。(写真上:黒井堰は土地改良事業より改修された(米沢市窪田)。もう一方の写真は、市内西側を流れる西幹線用水路の開渠部(米沢市笹野町付近))

この整備を機に、周辺の17の土地改良区・連合が合併。新たに設立された米沢平野土地改良区は、2002年(平成14年)農林水産大臣賞(ダイヤモンド賞)受賞。江戸期には藩主だけでなく家臣や領民が、現代も行政や土地改良区の関係者、そして受益者が心をひとつにしながら、2世紀をかけて「豊穣の土地」を作り上げたのだ。

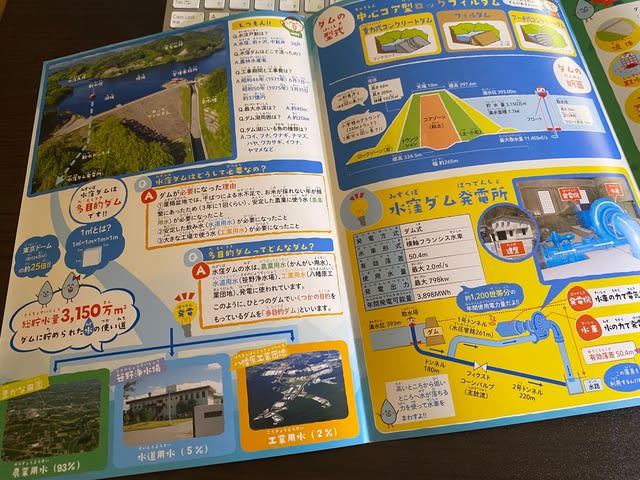

※ダムカード(写真上)は、米沢市内、米沢市役所に隣接する「米沢平野土地改良区(写真下:米沢市金池)」の事務所受付で配布している。子ども向け(?)のパンフレット(写真上)も一緒にもらった。とても分かりやすい!

※水窪ダムは、洪水調整機能は持ち合わせていない。圏内で洪水調整をするダムは、最上川水系の鬼面川(おものがわ)支川の綱木川にある山形県営の綱木(つなき)川ダム(不特定利水、上水道、発電機能も持つ多目的ダム、写真下:米沢市簗沢)がある。

※黒井堰は、計画を立案し工事の責任者となった米沢藩の家臣・黒井半四郎忠寄(くろい・はんしろうただより)にちなむもの。黒井は「飯豊の穴堰」も計画立案したが、完成を見ないまま死去する。53歳の生涯だった。和算術に優れ、それが測量にも活かされた。

※静岡県にも「水窪ダム」があるが、こちらは「みさくぼ」と読む発電専用ダム。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます