月曜日。この日から期末考査のテスト期間となりました。他校では中間考査があるところもあるようです。うちは6月末に交差が実施されるだけとなっています。範囲が狭いというのもあるのですが「進路」に向けてしっかりと勉強を進めてもらいたいなと思います。

テスト期間となったので「1時間の練習」としました。一応認められているので。この部分は徹底したいと思っています。赴任してすぐにかなり批判を受けたことがあります。実際は1時間しかしていませんでしたがなぜか「長い」というような意見でした。「実施しない」という部分もあるのかもしれませんが。何かを言われるのは仕方ないです。

メニュー的にはかなり絞って。一昨年からメニューを固定するようにしています。ABCのメニューでやることを決めて実施する。これで準備が省略できます。今回はさらに「できるだけ道具を使わない」というメニューを組みました。道具の出し入れで時間を取られるのは避けたい。こういう部分もこちら側の工夫が必要だと思います。やりたいと思うことはたくさんあります。しかし、すべてできるわけではない。そうであれば「優先順位」をつけて行う。その分、早く終わって勉強の時間に充てればいい。

メニューは「バランス系」にプラスアルファで。これは毎日やっています。基礎的な部分です。そこからセラバンド。これも足ふみだけにしました。そのまま少しずつ前に進む足ふみも。「何処を意識してやるか」というのが重要だなと改めて感じています。適当にやっていたら必要な部分に負荷がかからない。狙った場所に負荷をかけるためにどうするか。重要だと思っています。

終わって台ドロップと縄跳びとハードル。ここで感心したのは何人かの選手が縄跳びとハードルの間に時間を作って「壁抜き」をやっていた部分です。こちらは何一つ触れていません。それでも「縦の動き」をやってから「水平方向への移動」「膝と腰の移動」をやるのが分かっているのでメニューに組み込まれていなくても自分で必要性を感じて取り入れているのです。自分のための時間になる。こういう取り組みを進めていくことが今の私のやりたい「陸上競技」です。

「速いから速い」ではない。きちんと計画的に「準備」していって今持っている力を最大限に引き出す。そのための練習でなければいけません。そういう部分から考えるとこういう取り組みができるようになっているのは大きい。私からすれば「当然」と言いたいところですが、やはりこういう感覚を持って練習に臨んでくれるのは重要。この部分、3年生のToが良くやっていました。メニューで足りないところを自分で補う。重要ですね。

そのまま加速段階T走へ。これも少し組み替えながら。バウンディング5歩からのBT走。そこからT走にしてスティック5歩。これも少しずつマイナーチェンジしながら実施しています。感覚的な変化を生み出すためにどのように工夫するか。繰り返しやりたいところですが最小限にして。やっと「身体が進む」という部分ができ始めました。単純に「膝と腰」の部分もかなり言いますが、「身体が進む」という感覚が欲しいなと。

余談ですが途中で「犬」の話になりました。スタート局面のところで「犬」が後ろにいる。追いかけてくるのです。そうなったら逃げないといけない。足運びも重要ですがまずは「速く逃げる」という部分が大事。足だけ動かしても逃げられません。とにかく「身体を前に進める」ことが重要。それを進めるために「膝と腰の移動」などがある。まずは「進む」こと。嫌いな犬から逃げることです。

タタタをやってから最後にT走。流れの中でこういうメニューにしています。タタタに関しては毎日でもやりたい動きかなと思っています。単純に私が好きというのもあるのですが。進んでいるか進んでいないかが分かりやすい。その場足ふみのようになっていると届きません。きちんと前に進むためにどうするか。スティックを利用して進みたい。その流れの中で「T走」です。最後にスプリントを入れて終わり。50分強で終わったのでしょうか。それでいいかなと。欲張らず。

進路のために必要な時間です。しっかりと勉強させたいと思います。「何かを選択すると何かを犠牲にする」という話をしました。「進路」を確保したい。「練習」には参加したい。でも「スマホ」を見たいし、「ゲーム」もしたい。「TV」も見たい。限られた時間の中でそれは不可能です。何かを選ぶのであれば何かを我慢する、捨てなければいけません。1時間弱の練習。そうなると明らかに足りない部分が出てきます。身体を休めるという意味合いもあるのですが、体幹の補強などはやはり継続したい。時間がありません。。勉強の合間にどれだけするか。膝締めも壁抜きも「合間」にできる。それをやるかどうか。大きな差になります。

限られた時間をどのように使うか。これは「本人次第」だと思います。そこまで本気でやりたくないのであればわざわざテスト期間中に身体を動かしに来る必要性はありません。他のことをやるほうがいい。その意味も含めて話をしています。自分のこととして捉えられるか。進路は自分で切り開かなければいけません。「練習があるから勉強ができなかった」というのは「逃げ道」です。それ以外の時間の使い方のほうが結果には大きく影響します。

「兆し」はあるなと思っています。何人かは本物になれるのではないかと思っています。

思うことを。

ずいぶん練習が進んできました。うちのように人数が少ないところではけが人が出ると厳しい。各学年だけでリレーが組めるほどの人がいません。それでもある程度戦っていけるというのは誇らしいですが。少ない人数なのでそれぞれにかかる責任が大きくなるのだけは確かです。

先日から練習を積み重ねています。天気が悪いというのもあるので「基礎的な部分」にかなりの時間を要していました。あえて進まずに走りを作る。ここも重要なことだと思っています。いろいろ試行錯誤しながらやっていっています。「固定する」という部分に関しても「走る以外で意識付け」をしてます。実際に走っているときにそんなことを考えられるはずもなく。「動きの自動化」という部分ですね。

選手が「知識過剰」になるのは避けたいと思っています。「知っている」ことと「できる」ことは違います。「知識」も大切ですが「感覚」はもっと大事。自分の体と向き合う時間を増やしていきたいなと思っています。練習の中では必ず「バランス系」を入れます。自分の体がどのように動いているのかを確認するためです。単純に練習をすればいいという話ではない。きちんと「どのように動かせばいいか」を感じながらできればいいなと思っています。

この手の形でやると選手の「差」が出ます。「競技力を上げたい」と思っている選手にとっては私との「対話」の中で練習を積み上げていく形になる。「今の動きは・・・」と質問してくることも増えています。そこからどうするか。逆に「いわれるがまま」という選手も出てきます。「メニューが決まっているからやる」という感じでしょうか。これは「面白くない」と思います。こちらも選手も。「やらされている」という感じが大きくなるからです。

練習の流れの中で「やるべきこと」を明確にしながらやっていこうと思っています。そこを示す。それをどのように消化するかは選手次第なのかなと。もちろん「意欲」や「目的意識」によってその「取り組み」は大きく違ってきます。こちらが「提供するもの」に対してどのように消化していくかですから。

これまでとは異なる形式の「実践」をしていこうと思っています。「厳しい」といわれることが多いですが、実際はそうでもありません。競技に対してどのように向き合うのか。ここが重要だと思っています。

「あう」「あわない」というのはあると思います。しかし、選手の「なんとなくやりたい」に合わせてやる必要はないと思っています。今のスタイルで「合わない」といわれる。競技をやりたいと思っている「競技者」に合わせてやる必要があると思っています。「なんとなくやりたい」という感じであってもグランドレベルでは「同様の水準でやること」を求めます。ダブルスタンダードでやるつもりはありません。

これも「実践」だと思っています。最初の段階で「方針」を示しています。この方針に従う気がないと言われたら「ほかの活動のほうがいいのでは?」という話になります。すべてをこちらが「譲歩」しての「実践」にどれだけの意味があるか。「しんどいことから逃げる」というのでなく「どのように克服するか」だと思っています。「補強はしたくない」「走る練習はしたくない」でも「試合には出たい」とか「集団に所属したい」というのは違うのかなと。サークル的な活動になればできるのかもしれませんが。

いろいろと考えることはあります。今やっていること、やろうとしていることがどれだけの意味があるかわからないからです。それでも「実践」していく。

面白いことに何人かは明らかな変化が生まれています。この変化は著しい。それをどうやって「競技」に落とし込んでいくか。短期間で結果を出すのが「教育」ではありません。今やっていることが定着してくれば競技力も自然に上がってくると思います。「技術」だけではない。それを支える「土台」の部分を育てていく。重要です。

競技とは少し違う内容だったかもしれませんが。記録しておきます。

金曜日。この日はかなりグランドが悪い。そうであろうと思っていましたがやっぱり駄目でした。木曜日にかなりの雨が降っていたので。仕方ないかなと。

木曜日に「動きの確認」をある程度しました。その中で「感覚がわかる」ことに対しての「楽しさ」を感じていました。もちろん、これは全員に対してではありません。「競技者」にならなければこういう部分をしっかりと考えるようにはならないと思います。「補強パート」のような感じになっている者もいます。これがいつ「練習をする」ようになるのか。何人かはその中でも「必死」になれている感じがあります。しかし、数人は・・・。これはすごい話だと思いますね。「わからない」ということの強さ。「言われていること」が「指摘されていること」がわからないので押し切れます。恐ろしい。

そういうのもあって「補強」をやる部分と「動き」をやる部分に分ける。最初は上級生も基本的な動きの確認に時間を割いて途中からは「補強パート」はそちらをメインに。補強をメインにすると「やっている感じ」はでます。実質意味があるかどうかは本人たち次第なのですが。上級生は「走るための準備」をグランド状態を見ながら実施。

この日は授業が詰まっていました。が、「坂道の走り方」について質問されてそこに対して「私の考え方」を話していたらあっという間に時間が過ぎてしました。「坂道を走る」という行為。速い選手は「接地前半で膝関節の屈曲が小さい」「離地までに膝関節の伸展が小さい」という話。この部分は「1500m選手」の記録の良し悪しと相関関係が高いということでした。「当然の話」だと思います。「速い」からこの局面でその動きをしているのです。この動きをしたから「速い」かどうかは別問題です。なかなか。

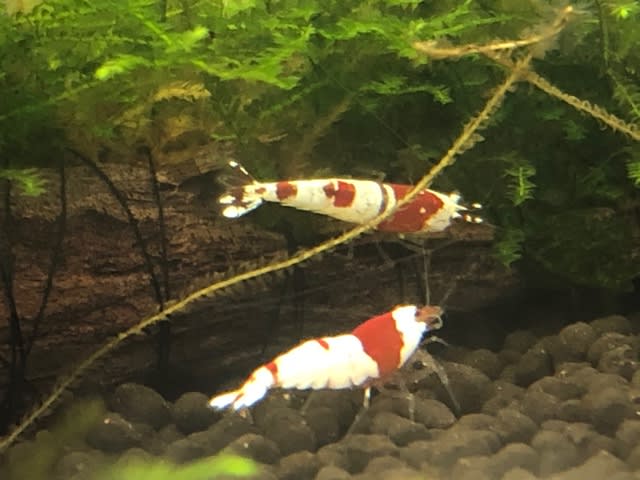

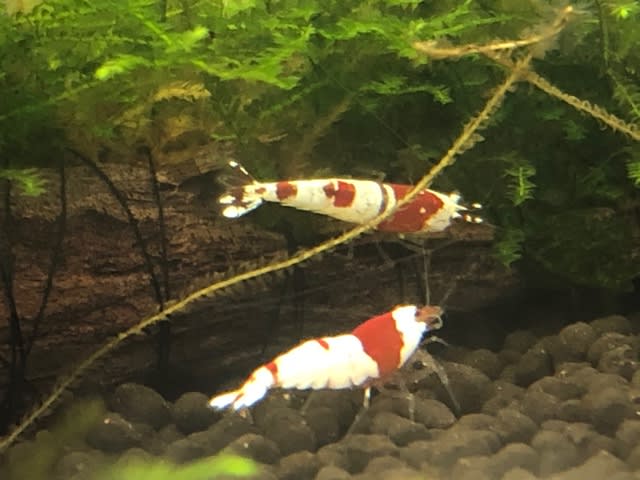

その部分の話を練習中に少しすることがありました。また、「膝締め」の部分も含めて。技術的な話をしても「理解しようとするかどうか」は大きい。自分にとって必要かどうかを考える能力が高くなればしっかりと聞ける。そうでなければ「聞いたふりをする」という感じになる。ここも難しいところだなと思います。「興味がない」人間に何を言っても聞かない。このblogに「レッドビーシュリンプ」の話を書いても「なにそれ?」と思う人がいるのと同じです。せめて「陸上競技」自体に興味関心を持ってもらいたいのですが。

やっていて「スイッチング」の動きを見たときに「ずいぶん変わってきたな」と感じるところがありました。毎日毎日変化はあります。その変化に気づけるか。そしてそれを認めていけるか。これは「エビ生活」と同じなのです。しばらくしたら「変わっていた」という話ではない。長時間待ちながら「変化を待つ」部分と「意識して変えていく」部分が必要です。どちらも重要。

グランドが悪いので「走る」というのを極力減らしました。今この段階で「しっかりと走る」ことよりも「丁寧にやる」ことのほうが大事かなと。前半で走るのは「タタタ」だけにしました。そこからシャフト補強をやってハードルジャンプ。DM投げという流れ。

これは後で聞いたのですが「補強パート」で走れない者がいきなり「跳べるかもしれない」といってハードルジャンプを始めたと。いやいや、もう「小学生の集まり」みたいになっています。「この川跳べそうだから跳んでみる」みたいなノリ。これって「指導」によるものなのでしょうか。怪我をしているのであれば「ハードルジャンプ」なんかはできないはずです。いきなり跳ぶことの怖さ。まー今後もこんなことがあるのでしょう。こちらもある程度の「覚悟」を持っておかなければいけないと思います。できる限り「詳細な記録」を残しておこうかなと。こういう時代ですから。

最後に合流走を実施して終わり。本当に走るのは減らしておきました。新入生はこの時点でほとんど走っていません。それでも「痛い」ところが出てきます。不思議です。原因を考えなければいけません。

面白くない内容になりますね。毎年のことですが。これはどうするべきなのか。「強くなりたい」と真剣に考えている選手は練習後に「先生、私のの今の走りの課題は何ですか?」とストレートに質問してきました。これもすごいなと(笑)。こちらもその意欲には応えてあげたいと思っています。何が彼女たちにプラスになるのかを考えていきたい。

難しい世の中です。悩みます。

感覚的な部分の話を。これは非常にわかってもらいにくい話だと思っています。私自身として「楽しい」と感じるところです。が、周囲の人はそうは思わないかもしれません。私自身の「感覚」や「価値観」の部分だと思っています

練習の中で「見守る」ことに力を入れています。基本的には「自分たちでやる」というスタンス。しかし、「組み立て」はこちらでやっています。一から十までそばにいて「きちんとやりなさい」というのは避けたいし、意味がないと思っています。自分たちのために練習をしているのだから。「やらない」者に対して「やろう」と声掛けをするのは違う。きちんとやらない、きちんとできない者は最初から「やらなくていい」と思っています。冷たいと思われるかもしれませんが。そこまでの「義務」はない。「やろう」としているのであれば手を差し伸べますがそうでない者に「やるように」と促すのは違うなと。

先日から「動きの基本」について時間を割いていたりします。また練習の中で「なぜこの動きをするのか」「この動きが何につながるのか」を説明する時間があります。これは必要だと思っています。「やっておくように」という前段階で「その理由」や「意味」が分かっていなければ「その辺に穴を掘る」のと同じ。意味がありません。そういう時間の中で「感覚のすり合わせ」をしていきます。ここは非常に楽しい。

「ランジ」の姿勢からの「膝の引き出し」をします。これは「膝の引き出し」と「重心の移動」を合わせていく練習です。「トレーニング」ではなく「走るための感覚づくり」として位置づけています。その動きの中で「何を感じるか」という話をする。「押す感じ」がするというので全体を集める。この部分で何がしたいのか」です。地面を押すことを求めてやっているわけではない。「膝の引き出し」と「腰の移動」を作り出すための練習。

「理論的な話」を少ししました。当然ですが細かい部分は分からないと思います。それでも試行錯誤しながらやっています。ある選手が「ランジの幅を小さくしたら意識しやすい」と言っていました。それでいいと思います。「幅を小さくする」ということは「重心移動の距離が小さくなる」ということです。そのほうが意識しやすい。「トレーニング」としてこのランジをしているわけではない。「技術練習」なのです。

幅を広げるとどうしても「後ろにある重心を前に運ぶ」ために前足側がずっと力を加え続けようとします。これは私がやりたい動きではない。「支持脚」は「力を伝えるための道具」です。この脚が力を発揮しようとするのは避けたい。後ろにある重心が前側に移動する際、「結果」として大きな力が加わります。当然の話です。「意図」して力を加えるのか、「結果」として力が加わるのか。同じ動作でも「全く違う」と考えています。

練習の中で「膝と腰の移動」を作り出します。これを段階を追ってやっていく。「蹴る」動作をしたくない。「蹴る」ことで次の動きが遅れます。これも感覚的な話。ランジから「壁抜き」をやってチューブを使っての「チューブ重心」もやりました。普段の「膝締め」ではその場にとどまります。理由は「引き出し」をしないからです。静止できるレベルで実施するから。それを「移動」を伴う練習に切り替えていくと「膝の引き出し」が入ってくる。そうなると「耐えられない」状況になります。

膝を上げてから軸を倒していくという動きは見かけますが「膝と腰の移動」を伴う動きほぼない。それを生み出すために「チューブ重心」をやる。もうここまで来たら「マニアック」な話でしかないので分かりにくいと思いますが。実際に「脚だけ動かす」ことはありません。「重心の移動」を伴うのです。しかし、最初から「移動」すると「膝締め」ができません。移動すると難しくなるからです。しかし、本当は「移動したい」のです。矛盾していることを書いているように見えますが、一貫していると思っています。

その段階から「片足スキップ」につなげていく。練習の中で「スイングで進む」という感覚を強化するからです。全ての動きは「前に進む」ということに繋がっていく。「良く分からないけどやっている」練習というのも存在すると思いますが、今やろうとしていることは全てが「進むため」でしかない。中途半端な走る練習はしません。だからこそ「感覚をすり合わせる」作業が必要です。「良く分からないけど走っている」という選手もいると思います。それでも速い。が、「スポーツ」として「競技」としてやるのであれば「理解する」ことをさせておきたいなと思っています。

「感覚が分かる」というのは選手にとっても「楽しい」と思います。これまでできなかったことができるようになる。それで「少しずつ速く走れるようになる」のであれば「練習が楽しい」と感じられる。そういう雰囲気を作っていきたいなと思っています。「嫌だけど練習に来る」というのは避けたい。「みんなが行くから行く」というのも止めてもらいたい。自分のための練習にならないから。

かなりこだわってやっています。それに対して選手も「違いが分かる」という感じになってくる。うちのテーマは「普通の選手が速くなる」ことです。これできれば「速い選手はより速くなる」というのを実証できます。ここは面白いなと思っています。

まとまりませんが。なんとなく「楽しいな」と感じる部分があります。地味にやっていきます。地味に。

水曜日。放課後2時間会議・・・。とはいえ「必要なこと」です。その間は選手は自分たちで練習を進めていく必要があります。休業期間中にある程度のことは「自分たちでできる」ようになっていると思っています。それが出来なければ誰のための練習なのか分かりません。「やらされる」練習から抜け出す。これも大きなテーマです。

前日のことに関してミーティングをしてから始めたようです。どうも20分程度練習開始が遅くなったと。それはどうなのか。まー「必要」と感じたので行ったのでしょう。そこに意味があるかどうか。前の日にも言いましたが「時間は限られている」のです。その中で何を優先するか。チーム自体が大きく崩壊しつつあるときには「練習」よりも優先するべきことがあります。ルール違反や雰囲気を著しく悪くする者がいた場合は「練習の取りやめ」は当然のことだと思います。集団でやっていますから。個別に話をしても「伝わらない」ということもあります。そこをどのようにやっていくのか。

2時間経過していたのでほとんど走る練習に関しては進んでいました。私が到着した時にはトーイングが始まっていました。実際問題ここまでで2時間経過するというのは考えられません。明らかに練習ペースが落ちている。これは良くないなと思っています。ある程度やるべきことは決まっています。それなのにここまで時間がかかるとは。補強を削って走る時間を確保するようにしています。ミーティングの影響もあると思います。「前向きになれるミーティング」だったのか「微妙な感じのミーティング」だったのかで全く違う展開になると思っています。

月曜日の練習から「重心移動」の感覚について話をしています。それを練習の中でどのように取り入れるのか。シザースなども入れていくといいと思っています。「膝」と「腰」の移動を作り出すためになにをするのか。ここを見極めながら。その最たるものが「トーイング」かなと考えています。強制的に「腰の移動」を作り出します。無理やり前に進むので「感覚」は作りやすい。

そこから「BDM走」を。これも「やっておきたいことは何か」と聞いたときに出てきた答えです。「TDM走」ではなく「BDM走」でした。同じような感じはありますが。「膝の引き出して前に進む」という部分が重視されての選択だったと思っています。「~したい。だからメニューを〇〇にする」という判断。これはある程度の「理解」がるからできることだと思っています。単純に与えられるだけではなくこうやって「自分で判断する」ことも重要ですから。

時間がかなりなくなっていました。それでもシャフト補強をやってから股関節補強、足引き上げをやってホッピング。ここはどうしてもやっておきたかった。地面に力を加えて前に進む。走りと直結する部分です。片足でどうするか。フォロースイングをどうするか。この部分も含めて何をやっていくのかを考えていかなければいけないと思っています。

そのまま「合流走」を行ってから走練習で120-90-60を。うちにとって「最大の走り込み」といえる距離です。時間的なもの、人数的なものがあったので「段差スタート」で1組で実施。少しずつ走れるようになっています。女子のエースはかなりスピードが出る。が、最大スピードが出たときに「身体」が保てない。ブレが生まれます。元々そういう傾向が強い選手。その部分についてだけ指摘しました。

「スピードに耐えられない」という部分。身体が保てないという部分と「タイミングがずれる」という2つの要因が考えられます。特に走りのタイミングがずれやすい選手なのでここはこれからの課題だと思っています。カーブから直線に入るところでブレが大きくなります。元々100mでの勝負をメインに考えていますが、それだけではなく200mを視野に入れるのであればやはりこの辺りは今後の課題となります。

幸いこの日走っていた選手は「一生懸命に取り組む」ことができます。積み重ねの中で動きが変わってきている。こちらが伝えたいことも伝わっていく。重要な部分だと思っています。力がついているなというのは実感できます。これをどのように伸ばしていくか。引き出していくか。「組織」としてどうするか。「仲良しチーム」ではなく「戦う集団」として進んでいければと思っています。

最後に少しだけ話を。「感覚の差」に書いた内容です。私が一番嫌いな言葉が「頑張る」という抽象的な言葉。本来やるべき水準がある。それに対して「1」だったものが「10」取り組んだら「自分は10倍やるようになった」と満足します。しかし、本来目指すべきは「100」なのです。自分は「頑張っている」のです。それなのに周囲が認めてくれない。それに対しての不満も生じるでしょう。周囲の人間が見ていて「本当に一生懸命にやっている」と認めているかどうか。事故基準だけはないと思っています。

これまで少ししか声を出していなかった者が「以前と比べて声を出す」という部分に「自分は頑張っている」と思う。それは本当かどうか。自分基準であれば全て「頑張っているからいいじゃないか」という話になる。本当に必要な水準に対してどこまで達しているのかを度外視してしまう。これでは意味がない。

全員が「100」を目指すべきだと思います。競技力のあるなしは別にして「チームとして」どうするのか。ここは本当に大きい。もっともっと考えるべきです。

どこまで伝わるか。ここを見ていきたいと思います。先日、「もういいだろう」と話してから「真剣にやる」と宣言して練習に参加している選手。ずいぶん変わりました。ここは大きいと思います。人は変われる。変わろうと思うかどうか。そしてそれを行動に移せるかどうか。「変わる必要はない」と思うのであればそれでいいと思っています。しかし、「変わろう」とするのであればこちらもサポートします。人は変われる。強く思います。

成長していける集団になればと思っています。

色々と考えることがあります。エビのこと、作物のこと。これまでにはなかった部分なので「どうすればいいか」を考える材料になっています。これは本当に勉強になります。この辺りのことを詳しく書きたいのですがどれだけの人が興味を持っているのかどうか(笑)。私の中ではレッドビーシュリンプは最高です。見ていて飽きません。多分5時間くらいは見ていられると思います。そこまでの時間が確保できないというのが最大の難点なのですが。

で、走ることについても考えています。これはグランドで動きを見ながら。なぜそれをやるのかを徹底している感じです。ほんの少しのずれでも許したくないなと思っています。そこが走りの根幹となるので。先日の「縦の動きの徹底」の部分も重要な要素です。それから「水平方向への動き」をどのように作るか。

「マニュアル」があるわけではありません。作物を作ることもエビを育てることも同じだと思っています。何度も何度もその様子を見て「この方がいいかな」と感じた部分を実行する。単純に「マニュアル」に書いてあることをやるわけではありません。走りのことに関しても自分の中で「マニュアル」のようなものを作成していますが、それはあくまで「ベース」にしかならない。それを目の前の選手にどのように適合させていくのか。ここが重要だと思います。

以前と比べて「確認作業」が増えています。私が思っている部分だけではなく「本人の感覚」を重視する形で「走りを作る」という部分。今の2年生で以前指導していた「miho」の走りに近い動きをする選手がいます。どちらかというと「パワータイプの走り」です。しなやかに走るタイプとは違います。その選手にどのようにアプローチするか。これまでやってきたことをそのまま当てはめるというのは意味がないと思っています。

「走りの要素」は同じだと思います。しかし、「見た目の動き」が明らかに違う。数年前に指導した選手はどちらかというと「しなやか」な走りでした。様々なタイプの走りがある中でも「伝える要素」は変わりません。それが「走りの中でどのように生きてくるか」だと思います。「個」に応じてニュアンスを変えながらやっていくことが重要だと思っています。

「パワータイプ」であっても「スタート」が苦手です。これも面白いなと思っています。mihoも同様でした。スタートが武器ではない。これが大学生で復活するころになるとある程度改善で来ていたという感じはあります。「スタート」も必要ですが選手の「長所」となる部分を生かしていかなければいけない。同じ失敗はしません。

見ていて「ん?!」と思う部分に関してはある程度伝えます。これは他の選手に対しても同様です。「良い動き」をしているときには時々「良いんじゃない?」という感じの話しかけになる。それ以上のことは必要ない部分です。動きが崩れていたり、タイミングが合っていない場合はきちんと話します。修正をするための必要な動きも含めて。

以前は「型にはめる」というのが多かった。しかし、体格も違えば性格も違う。走りのタイプも違う。それを一律に同じ感覚でやるのは違うのかなと。だから「様々なこと」をしながら「自分にあった感覚」を作っていくという感じです。「走りを作る」という感覚でやっています。

元々速く走れる選手もいます。そういう選手に関しては変に手を加えると大きく崩れる危険性がある。「感覚だけ」で走っている部分があるので。こういう部分は「崩れたら戻れない」と思っています。高校に進んで走れなくなるパターンの一番の要因はここにあると思っています。どのような練習をするのかというのも大きい。テンポ走や長い距離を中心に走りを作るところもあるのだと思います。私はやりませんし、環境としてそれはできない。

どのような部分を作ることで走りが変わっていくのか。ここは非常に面白いなと思っています。選手が「その気」にさえなってくれればこちらが提供できるものは多い。短期間で成果が出るものは少ないと思っています。半年から1年くらい経過して初めて「走れるようになる」というのもある。1年生で大活躍してその後・・・というのは面白くないですし、私がやっていることは「時間がかかる」と思っています。それは理解してもらうしかないかなと。

グランドで「見る」ことは非常に勉強になります。ネットで情報を集める何倍も学ぶことがある。ポイントになる部分をきちんと見ていくことで「結果」は大きく変わってくる。「量」ではなく「質」だと思いますし、「ポイント」をどのように伝えていくかにかかっている。面白いなと思います。

まとまりませんが。記録しておきます。