手術から4日が経つのに、気だるさが残り何もする気が起きない(コロナ?)。

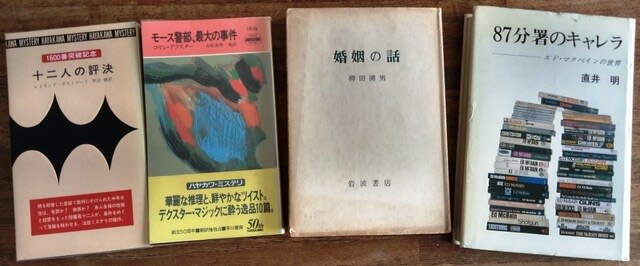

せめて本でも読もうと思って、コリン・デクスター『モース警部・最大の事件』、レイモンド・ポストゲイト『12人の評決』(ともにハヤカワ・ミステリ)、直井明『87分署のキャレラ』(六興出版)、柳田國男『婚姻の話』(岩波書店、昭和23年)を勉強机に並べて、次々にページをパラパラとめくって見た。

柳田の中に「嫁盗み」という短編が入っていて、これなら短いので読めそうな気がした。

実は数年前のぼくのゼミの卒業生に、ゼミ論のテーマに「略奪婚」(掠奪婚)を選んだ女子学生がいた。成績はきわめて優秀、履修した科目はほとんどが「優」で、国家公務員試験にも合格し卒業後は某省の公務員になった。

そんな彼女のテーマが「略奪婚」というのでびっくりした。

何でこのテーマなのかと聞いたところ、中央アジアのキルギスで今でもこの風習が残っているのをテレビ番組で見て興味を覚えたという。わがゼミではゼミ論のテーマは学生の自由に委ねていたので、「略奪婚」でも構わないのだが、ぼくには何のアドバイスもできなかった。

彼女は、キルギスの略奪婚だけでなく、ちゃんと柳田の「嫁盗み」その他の文献も読んで、日本の「略奪婚」に類似した風習や、それに関係する判例まで紹介していた。

それまでぼくは、「略奪婚」などというのは牛泥棒のようなもので、女の労働力の略奪目的か、さもなければ猥褻目的の誘拐のようなものだろうと思っていた。しかし、実際には持参金や祝言の費用を捻出できない場合に、その社会の習俗として要求されている儀式を免れるために、双方合意のもとで「略奪」された形をとる場合も少なくなかったことなどを教えられた。

今回、柳田の「嫁盗み」を読んで、わが国の各地に「嫁盗み」的な風習が存在する(した)こと、「嫁盗み」といっても嫁側の承諾(黙諾)が条件となっている場合が少なくないこと、「嫁盗み」の実行には地域の若者頭や親族らの承認がある場合が多いこと(仲人まで介在する場合もある)、目的は性的興奮を得るためや遊戯的側面がある場合もあったが、キルギスと同じく、結婚資金(婚資)を準備できないなど経済的困窮のため、習俗上の儀式を回避する目的で行われることもあったということを知った。

ぼくが面白いと思ったのは、「嫁盗み」には、数多いる村の娘たちの中で特に自分(女)を選んでこれほどの計画(嫁盗み)をしてくれたのか、という男の心ざしの深さを知る良い機会になったという柳田の解釈である(130頁)。要するに「嫁盗み」の挙にまで出るかどうかによって、男の求愛行動の真剣さを女の側で計ることができたというのである。

ぼくが結婚した1970年代には、東京でもまだプロポーズは男がするものであるという習俗が残っていた。これには勇気がいった。断られたらみっともないが、彼女のしぐさや言葉が「私を奪って」というシグナルなのかどうかを判断する基準はない。まさに総合的、俯瞰的に判断するしかない。バイデン氏は4回プロポーズを断られ5回目に承諾してもらったというが、何という勇気、蛮勇の人なのか。

ぼくは、「もしぼくがプロポーズしたら、君は『うん』と答えるの?」と仮定法で凌いだ。新宿駅南口、工事中のアルタ前だった。それでも求愛の真剣さを示すために「略奪」的行動を要求されたかつての若い男に比べれば、楽なものだったろう。

2020年11月13日 記