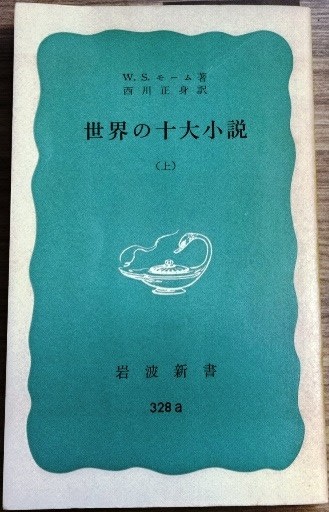

サマセット・モーム『世界の十大小説(上)』(西川正身訳、岩波新書、1958年、手元にあるのは1975年18刷)を読んだ。

上巻で取り上げられた小説家および小説は、ヘンリー・フィールディング『トム・ジョウンズ』、ジェイン・オースティン『高慢と偏見』、スタンダール『赤と黒』、バルザック『ゴリオ爺さん』、チャールズ・ディケンズ『デイヴィッド・コパ―フィールド』の5作品。序章として「小説とは何か」というモームの小説論が載っている。

各編は、最初に著者の評伝があり、つづいて取り上げた小説の概要とモームの評価が記されている。この評伝の部分が、まるで各作家の人生を素材にしたモームの短編小説のようで面白い。

例えば、スタンダールはグルノーブルの弁護士を父に生まれた。フランス革命の恐怖政治がグルノーブルにまで及んだ際、貴族趣味でカトリックだった父は(商売敵の弁護士の策略によって)注意人物のリストに載せられてしまったが、スタンダールはこのことを嘆く父に対して、(商売敵の策略だったとしても)「何て言ったって、お父さんが共和国が好きじゃないのは本当じゃないか」と言い放ったという(147頁)。

父親のことを、何も話さないケチな男だったと批判しながら、スタンダールはその父親からいくばくかの金をだまし取っていたという。たいていの子供なら大きくなれば忘れてしまうのに、彼は53歳になっても、幼いころの父親に対する恨みを抱きつづけた。

※『世界の十大小説』にかけてあったカバー。駿河台の中央大学生協のものである。

スタンダールは、子どもの頃につけられたイエズス会士の家庭教師を憎んだことから、過激な反教権論者となり、王党派だった父と叔母への反感から共和主義者になった。それでいて革命派の集会に参加したところ無産者の不潔さと野卑な口のきき方が我慢できず、私は庶民を愛するが、庶民と一緒に暮らすことは私にとって拷問であると日記に書いている(~148頁)。

彼は、自分の言葉づかいを純粋なものにするために、毎日ナポレオン法典を1ページ読むことにしていたという。--ぼくはこのエピソードはバルザックかと思っていたがスタンダールだった。モームは、これによって得た冷たく、平明で、自己を抑制した文体が『赤と黒』をいよいよ恐ろしいものにし、息もつけぬ面白さを増すことになったと評する(182頁)。

ぼくは思春期の頃にスタンダールの『恋愛論』を読んだ。恋愛のハウツー書のつもりで読んだのだったが、まったく何の役にも立たないし、面白くもなかった。彼の時代背景と彼の特異な女性遍歴を知ると、あの本が20世紀半ばの日本の高校生の恋愛に何の役にも立たないことは当たり前のことである。

スタンダールの女性遍歴、恋愛も、幼くして失った母への代償作用だったのだろう、と今回モームによる評伝を読んで思った。

でも、今回の読書でぼくが読んでみようという気になったのは『赤と黒』ではなく、『トム・ジョウンズ』か『デイヴィッド・コパ―フィールド』である。『ゴリオ爺さん』は再読する気になれず、『高慢と偏見』は何であんな小説をモームが絶賛するのか、ぼくはいまだに理解できない。

小説は娯楽である、面白いと思えない小説を無理に読む必要はないというのがモームの小説論の基本だから、彼に従って(という訳ではないが)ぼくは面白くない小説は読まない。

で、上の2冊だが、どちらも長編である。『トム・ジョウンズ』は岩波文庫(朱牟田夏雄訳)で4冊、『デイヴィッド・コパフィールド』は新潮社世界文学全集(中野好夫訳)で3冊(しかも2段組み)もある。時間の無駄にならないだろうか。

両方ともモームの紹介の筆が達者なので面白そうに思えただけで、どちらも17、18世紀の話しである、それほど面白くはないのではないか、とも思う。

『トム・ジョウンズ』を読んで、彼の生き方に感化されたとしても、今さら瘋癲老人になるわけにもいかないだろう。『デイヴィッド・コパ―フィールド』は当時のイギリス裁判事情などに関心があった頃なら面白かったかもしれない。しかも以前にRetold版で読んだのであらすじは分かっている(“David Copperfield”,OUP, Oxford Bookworms)。短いけれど、これを再読する気にもならない。

迷っているくらいならと、昨日病院に行くときに時間つぶしと思って『トム・ジョウンズ(1)』を持参した。フィールディングは人間性に関する穏健で最良の観察者であるというモームの言葉を信じて読んでみることにした。

読み始めるとけっこう面白かった。著者フィールディングの前口上から始まるのだが、作家たるものは少数の客を呼んで無償のご馳走をふるまう紳士と思ってはならない、作家とは金さえ出すものなら誰でも歓迎する飲食店の経営者でなければならないという。この態度は共感できる。

前口上に続いて本題に入る。サマセットシャの田舎地主にして同地の治安判事も務めるオールワージ氏がロンドンから帰宅して屋敷の自室に戻ると、わがベッドの中に1人の赤子が捨てられていたのである。何という始まり方か! まるでスティーブン・キングのようではないか。読者は、これからどこに連れて行かれるのだろうか。しかも『汚れなき悪戯』につづいて、またしても「捨て子」問題である。

これは読めるかもしれないと思った。しかし、待っている患者が少なかったため、残念ながら第1章に入った途端に名前を呼ばれてしまった。

もし今後『トム・ジョウンズ』についての書き込みがなければ、途中で挫折したと思ってください。

2022年5月12日 記