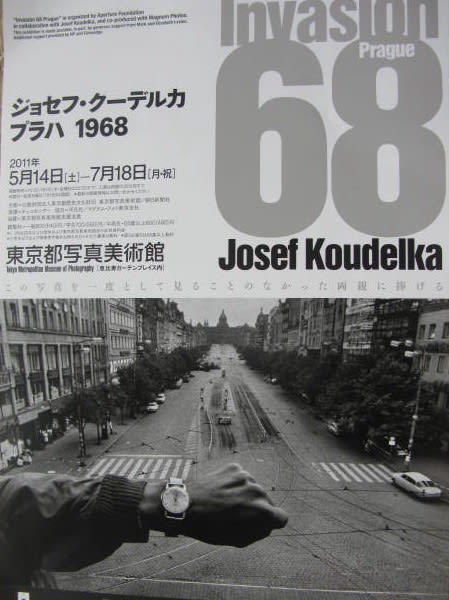

目黒の森から出てきて、ふと、あの写真展のことを思い出した。恵比寿は目黒の隣り駅。恵比寿ガーディンプレイスの東京都写真美術館で開催されている、”ジョセフ・クーデルカ プラハ 1968”展のことだ。めったに観られないと思ったら、どうしても行きたくなった。行って良かったと思った。目は口ほどにものをいう、そんな写真展だった。

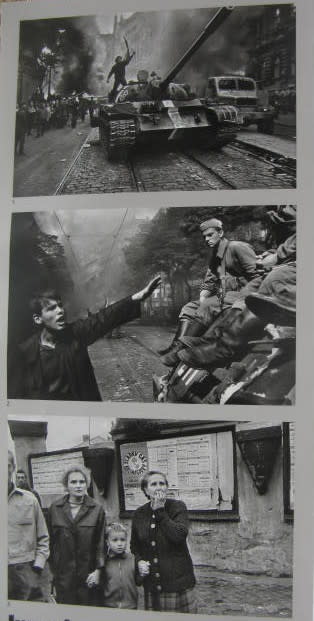

1968年8月、まだはじまったばかりの、言論の自由を柱にした改革”プラハの春”を押しつぶすかのように、突如、ソ連軍(ワルシャワ条約機構軍)がプラハに侵攻した。ときの政府は市民に相手の挑発にのるな、冷静な対応をと呼びかけた。

ジョセフ・クーデルカはこのとき30歳。プロの写真家になろうかと思っていた矢先だった。ルーマニアでの撮影から帰った翌日、プラハの街は戦車で埋め尽くされた。日常が突如、非日常になった。彼はカメラをもち、5日間ほどの軍隊と市民の素手による抵抗の様子を撮り続けた。戦車の兵士に向って、怒りの抗議をする男、遠巻きで、とまどいの様子をみせる女と子供、さまざまな表情をみせる市民と兵士の姿が克明に、クーデルカのカメラに収まってゆく。

もちろん、これらの写真は国内では発表するわけにはいかない。スミソニアンの職員を仲立ちにアメリカに送られた。そして翌年、写真家の名を伏せたまま発表され、その作品にロバート・キャバ賞が授与される。クーデルカの名前が表に出たのは、ずっと後で、父親のなくなったあとの1984年のことだった。だから写真展には、”この写真を一度として見ることのなかった両親に捧げる”の言葉が添えられているのだ。

会場は、これらの、臨場感あふれる写真で埋め尽くされている。そして、入ってすぐ右の壁には、一枚の巨大な写真パネルがはりついている。まるで、当時のプラハの街角にタイムスリップして入り込んだ錯覚さえ、受ける。反対側のコーナーでは、これら写真の連続映写をしている。ときどき、当時のニュース動画が糊づけのように入り、動きのある”写真展”を演出している。

ぼくは5年ほど前、夢のように美しいプラハの街を訪れ、カレル橋近くのホテルに泊ったことがある。だから、展示されていた地図をみて、だいたいのことは分かる。ちらしに採用された写真は、ヴァーツラフ広場だ。誰もいない広場。ただクーデルカの腕時計だけが写っている。ここで大規模なデモが予定されていた。しかし、ソ連軍を挑発して流血の惨事を避けようと、市民が自主的に止めたのだった。そういう話しを聞くと、この誰もいない広場から巨大な無数の抗議の、声なき声が聞こえてくる。

40年以上の年月を経て、はじめて日本に上陸した。冒頭で述べたように、”目は口ほどにものをいう”、当時のプラハ市民の声がひしひしと伝わってくる、素晴らしい写真展であった。