東御苑の躑躅を観に行ったときに、いつものように三の丸尚蔵館に寄った。”佳麗なる近代京焼/有栖川宮家伝来、幹山伝七の逸品”展が開催されていた。部屋に入ってびっくり。白地に草花の写実的な絵が描かれた食器、酒器などがずらりと並んでいるんだもの。まるで花咲く野原に迷い込んだみたい。

幹山伝七(1842-90)は瀬戸の陶工の家に生まれ、彦根藩の湖東焼を経て、幕末に京都へ移った。明治に入り、西洋顔料を積極的に取り入れるなどして、幹山流の色絵磁器を完成させた。この近代京焼は評判を呼び、海外でも高い評価を得る。

さて、今回の展示品は、全盛期の幹山に有栖川宮家が一括注文したものとのこと。それらが旧高松宮家に委譲され、現在は三の丸尚蔵館蔵とのこと。

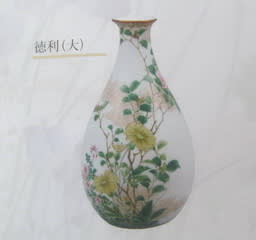

実際に毎日、使用されていたであろう食器類。食卓に招かれたお客さんのにこにこした顔が浮かぶよう。この花はなんですかとか、徳利で熱燗一本、出されたときは、熱さで草花がしおれなければいいあ、なんて、話題が尽きないだろうな。ああ、うらやましか。

色絵四季草花図食器

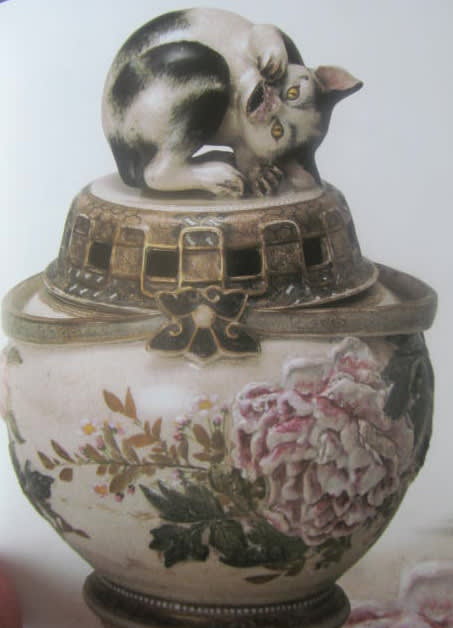

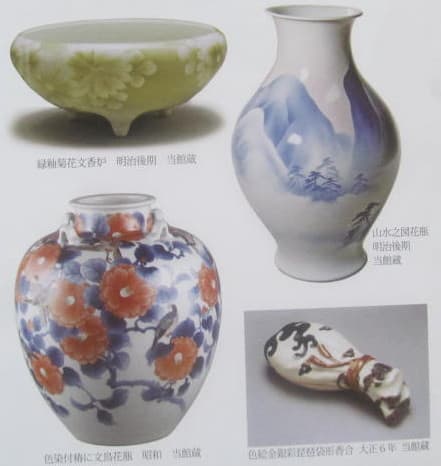

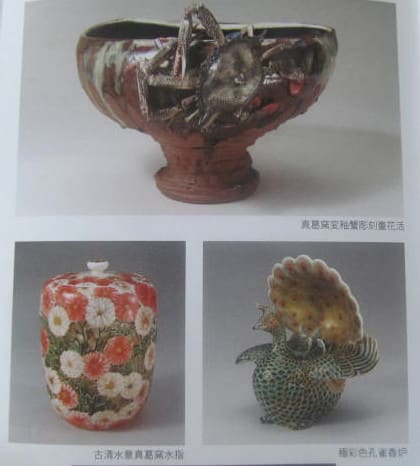

京焼ということで、思い出した陶工がいる。先日、横浜の歴博の常設で展示されていた宮川香山の真葛焼の5点。一見、毒々しい(笑)器だが、よくみると器に彫られている彫刻が素晴らしい。それに、それとは対極の植物絵の瓶などもある。ここには展示されていなかったが、”真葛焼/田辺哲人コレクション”などをみると、波山風のものも結構つくっている。

初代宮川香山(1859-1916)は京都の真葛ヶ原で生まれ、19歳で父の跡を継ぎ、色絵陶磁器を制作した。出発は京焼なのだ。明治3年(1870)に薩摩の御用商人に呼ばれ、開港横浜の野毛山に窯をつくった。翌年、さらに環境に適した土地(現、南区庚台、京急南太田駅近く)に移り、本格的に輸出陶磁器の制作を開始する。欧米人の嗜好に合わせた製品は評判を呼び、万博でも高い評価を得る。国内的にも内国勧業博覧会などで評価され、1896年に帝室技芸員となり、明治陶芸界をリードする存在となった。

ぼくをとりこにしたにゃんこ

こういう作品も、波山風

田辺哲人コレクションから

鎌倉の小町通りの吉兆庵美術館も、魯山人と共に香山作品を所蔵する。先日は特別展があり、展示されていなかった。

まさに、超絶技巧、明治工芸の粋ですね。三井記念美術館にも行かねばならぬノダ。

今日は田中将大登板。これからゆっくりみるんじゃ。