おはようございます。

鏑木清方記念美術館で”慶喜恭順”をみて、寿初春大歌舞伎の昼の部公演、”将軍江戸を去る”の感想文を書いていなかったことを思い出した。主役が染五郎の徳川慶喜で、まさに、官軍に包囲され、恭順の姿勢を示している時の芝居なのだ。こうして、いつも泥縄式なのだが(汗)、記事にしておこうと思う。千穐楽も間近の頃に行ったので、筋書も舞台写真入りだった。百聞は一見にしかず、ということもあるし、写真をふんだんに使って、舞台を再現してみみようと思う。

まずは、重要な役者さんにご登場願いましょう。

徳川慶喜 染五郎

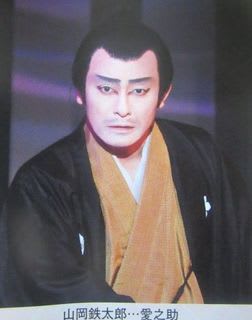

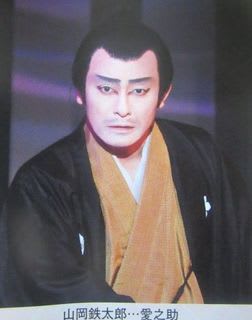

山岡鉄太郎 愛之助

高橋伊勢守 又五郎

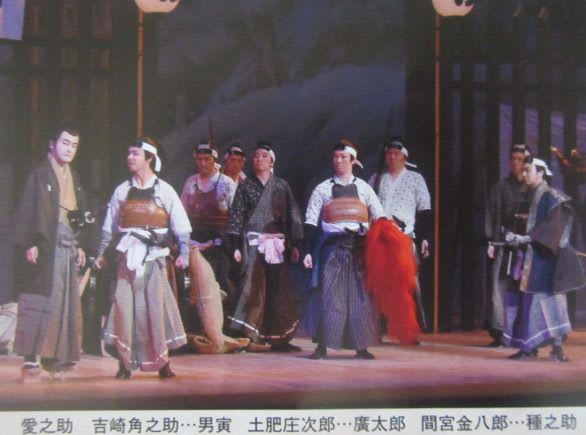

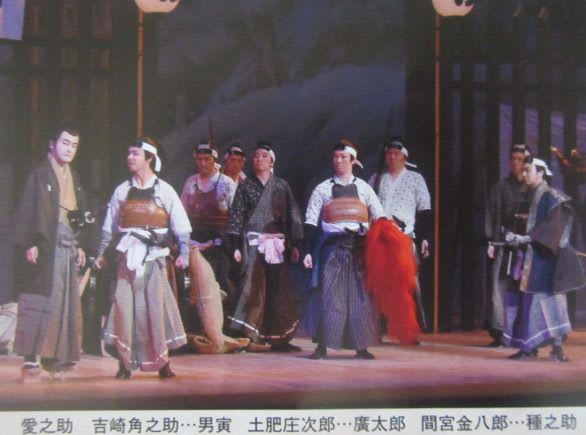

第一場 上野彰義隊の場

慶応4年4月10日の日暮れ。ここは上野寛永寺の黒門前。明日は江戸城を明け渡す日。これを不服とする彰義隊は官軍討伐の準備をして、殺気立っている。そこへ、無血開城を画策してきた山岡鉄太郎がやってきて、慶喜との面会を乞う。どうも、恭順を示しているはずの慶喜に不穏の動きがあることを知ったからだ。山岡と彰義隊が一触即発の雰囲気となる。そこへ、将軍家槍術指南役高橋伊勢の守が現れ、とりなして、山岡を伴い、門内に入ってゆく。

第二場 上野大慈院の場

寛永寺大慈院の書院では、徳川慶喜が読書をしている。そこへ、高橋が参上する。明日の水戸への退去を確認すると、主戦論者の意見により、延期する考えのようだ。高橋は恭順を忘れぬようにと箴言する。そこへ、慶喜に会わせろと、詰所で押し問答をしている山岡のどなり声が聞こえてくる。慶喜は、薩長の大義名分の美名にかくれた無恥無法の振る舞いが許せなくなったと高橋に語る。山岡には会わぬという。

山岡は”水戸家の勤皇の幽霊がついているので将軍の仮病も仕方がないか”と嘲笑する。これを聞いた慶喜は憤りから、山岡を部屋に呼び入れる。慶喜が、幽霊勤皇とは何かと問う。山岡は、政権を奉還したが、いまだ国土の権と人民を皇室に返上していないのは実際の勤皇とはほど遠いと言う。さらに、山岡は、頼朝以来の封建制度を打ち破ることで、はじめて維新の精神が現れると涙ながらに訴える。慶喜は思い悩むのであった。

第三場 千住の大橋の場

翌日、4月11日の早朝。山岡の意見を聞き入れ、江戸の退去を決心し、数人の御伴を連れ、国境の千住大橋の袂に現れる。慶喜を慕う大勢の人々が別れを惜しんでいる。そこへ、山岡が駆け付ける。昨日の無礼を侘び、むせび泣く。その後、慶喜が橋に足を踏み入れると、山岡が、その一歩が江戸の地の最果てだと言う。すると慶喜は、いまや過去を嘆くことなく、昇りはじめた朝日と共に、新しく生まれる日本の前途を祝したいと万感の思いを伝え、橋を渡ってゆくのであった。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!ぼくは二、三日、風邪気味ですが、今日も、目には目を、風邪には風と、外に出て、風邪を吹き飛ばすつもりです。