おはようございます。

先日、国立新美術館の安藤忠雄/挑戦展で、彼の代表作、”光の教会”を見てきました。これは、うれしいことに撮影可能でした。斬新でシンプルでモダンな教会。かっこよかったですよ。茨木市にある教会を原寸大で再現したもの。まず、ご覧ください。

このようなコンクリートの建物。

中へ入ると、光の十字架が!十字のスリットから外光が入ってくる仕組み。

これを撮影する人々。

横脇からも外光が入ってくる。

建物の裏に廻ると、十字のスリットが切りこんである。脇に光り採りの隙間も。

建築当時の様子。

この作品は、本展SECTION2の”光”の展示品の一つ。このセクションには、水の教会、六甲の教会、ユネスコ瞑想空間、広尾の教会、森の教会があり、それらの写真や模型、設計図などが展示されている。いずれも、安藤忠雄でなければ出来ないだろうというユニークな建築ばかりであった。余計なものをそぎ落としていくのがぼくの建築、と安藤は言っている。まさに、そういう建築だった。

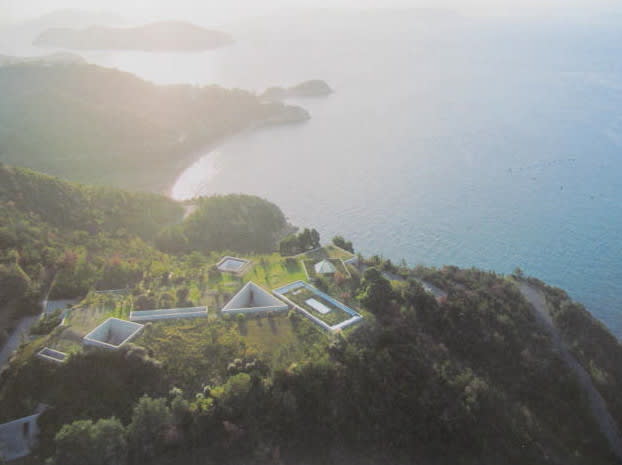

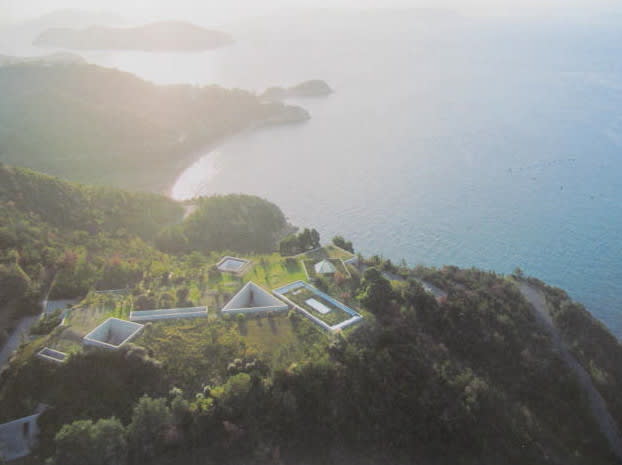

もうひとつ、撮影可能な展示物が、”場所を読む”セクションにあった。それは、ぼくも行ったことのある瀬戸内海の”直島の一連のプロジェクト”。ひとつの島に7つの建築をつくったこのプロジェクトをインスタレーションとして展示。うしろの三面スクリーンで環境一体型建築の系譜をたどる。

ぼくは、その中心的な存在の地中美術館を訪ねたことがある。名前のように、美術館は地中に埋まっていて、建物の姿がみえない。ちょっとそのときの感想文を転載してみよう。展示室をつなぐ建物自身が芸術品となっている。次の展示室まで行く間、わざわざ遠回りさせ、その間、地上の開口部から入る自然光をたくみに利用し、幾何学的な構造物や影を楽しませてくれる。中庭みたいのもあり、年中、緑を維持できるトクサや、あるいは石灰岩などを敷き詰めている。歩いていて、へんだなと思うと、そこは、わざわざ6度の傾きをつけてあり、お年寄りがよろついていた。何故、そんなことをするのかというと、この導入部は、作品を”拝む”ための参道のようなものだという。歩きながら、心を次第に集中させていってほしいということ、ださそうだ。

上空から見た地中美術館。△や□は自然光の取り入れ口。本館はこの下に埋まっている

小津安二郎監督は”映画はエンドマークが出てから始まる”という言葉を残したが、安藤は”建築は終わりが始まりだ”みたいなことを言っている。個人住宅の設計も数多く手掛けているが、はじめは多少、使い勝手が悪くても、住人が長い年月をかけて、建物と共に成長してゆく、という意味なのだろう。住む人も芸術的センスをもつ人でなければならないかも。たとえば、”住吉の長屋”では三軒長屋の真ん中を中庭にしたので、雨の日はトイレに行くのに傘を使わなければならない(笑)。ぼくははじめから住みやすい家がいいけどね(笑)。

セクション”余白の空間”では、人が集まる場を創出するための”余白”を考える設計を。大阪市の”中之島プロジェクト”や、”表参道ヒルズ”、”ピューリッツァー美術館(米国)、”上海保利大劇院”などが紹介される。

若い時はボクサーだった安藤忠雄が小さな建築事務所を構え、その後、”挑戦”し続け、世界的な建築家へと成長する過程が紹介される。若い時から最近までの安藤建築を知ることのできるまたとない機会であった。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!