こんばんわ。

2017年もあとわずか。今年も、よく円覚寺に参拝した、というか散歩させてもらった。今日は、納めのお参り、円覚寺。

総門

三門

松嶺院

選仏場

居士林

仏殿

方丈

国宝舎利殿

仏日庵

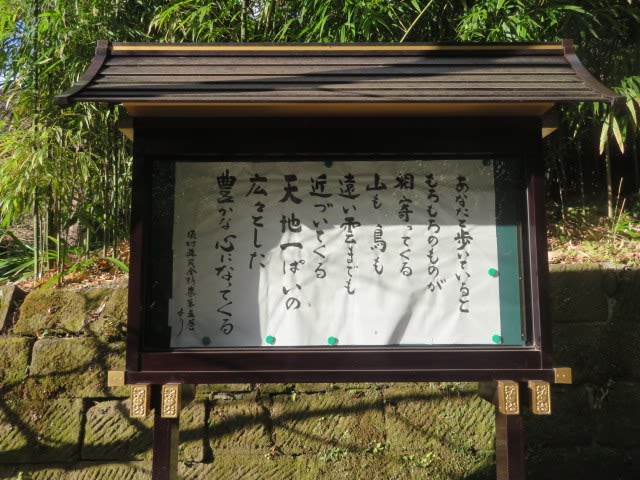

白鹿洞

黄梅院

引き返し、総門を出る。

線路を渡る。JR横須賀線は円覚寺の境内。

それでは、おやすみなさい。

いい夢を。

正月満月(2日)まで、あと4日。

こんばんわ。

2017年もあとわずか。今年も、よく円覚寺に参拝した、というか散歩させてもらった。今日は、納めのお参り、円覚寺。

総門

三門

松嶺院

選仏場

居士林

仏殿

方丈

国宝舎利殿

仏日庵

白鹿洞

黄梅院

引き返し、総門を出る。

線路を渡る。JR横須賀線は円覚寺の境内。

それでは、おやすみなさい。

いい夢を。

正月満月(2日)まで、あと4日。

おはようございます。多くの官庁や会社は昨日、28日が仕事納め。ぼくの仕事(遊び)納めはどうも大晦日になりそう。恒例の、展覧会ベストテンをなんとしてでも仕上げねば。その前段階としての、候補となるための条件、本ブログへの感想記事記載がまだ二件ほど残っている。急がねば。

国立科学博物館の古代アンデス文明展は10月21日に始まったのだが、その二日後に見に行っている。その日から2カ月もなり、あと3日で2017年も終わろうとしている。

何故、こんなに先延ばしにしてしまったか。一口に”古代アンデス文明”といっても、年代的にも地域的にも、とにかく、幅広いのだ。年代的には、先史時代からはじまって、16世紀のインカ帝国までの約15000年。地域的には南北4000km、標高差でも4500mにも及ぶ広大な地域に渡る。そこで栄枯盛衰を繰り返した九つもの文明・文化を紹介するというのだから、なかなか手がつかなかったのだ。もちろん、今でも、同じ状況だが、大胆に、一つの文明・文化に原則、ひとつの展示品だけを択んで、一気呵成に片付けたい。

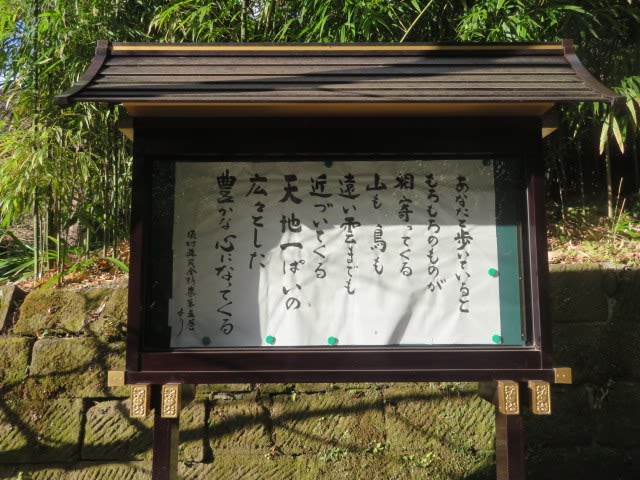

アンデス文明の時代変遷

さあ、展覧会にご案内しましょう。

カラル文明(BC3000年頃ーBC2000年頃)ペルーの首都リマから北に200kmほど離れた世界遺産”カラル遺跡”。砂漠地帯であるが、定住生活の痕跡が見つかっていて、祭祀も行っていたいう。

未熟性の小型男性人像

さて、次のゲートへ。

チャビン文化(BC1300年頃~BC500年頃)石造りの壮大な建造物で知られる古代アンデス文明。そのはじまりは、ペルー北部山岳地域のチャビン文化ではないかといわれている。石彫の神像や頭像などが見つけられている、また、地域ごとに独特な宗教観があり、社会の統一が始まる。

自身の首を切る人物の象形鐙形土器

さて、お次は。

ナスカ文化(BC200年頃~AD650年頃)アンデス文明では文字が発明されなかったため、土器の意匠が意思疎通のツールとなっていたと言われている。地上絵で有名なナスカだが、土器にもすぐれて芸術的なものが多い。

地上絵 ハチドリ

モチェ文化(BC200年頃~AD750/800年頃)土器を通して人々が共有していた神々、死者、自然、人間の4つの世界観。

裸の男性の背中にネコ科動物がおぶさった鐙形注口土器

そして、第4章。地域を越えた政治システムのはじまり。

ティワナク文化(AD500年頃~AD1100年頃) ペルー北部海岸は黄金製品が潤沢であたが、山の中の文化ティワナクにも黄金製品があった。黄金は腐食しないため”永遠の生命”の象徴であった。

ネコ科動物をかたどった儀式用香炉

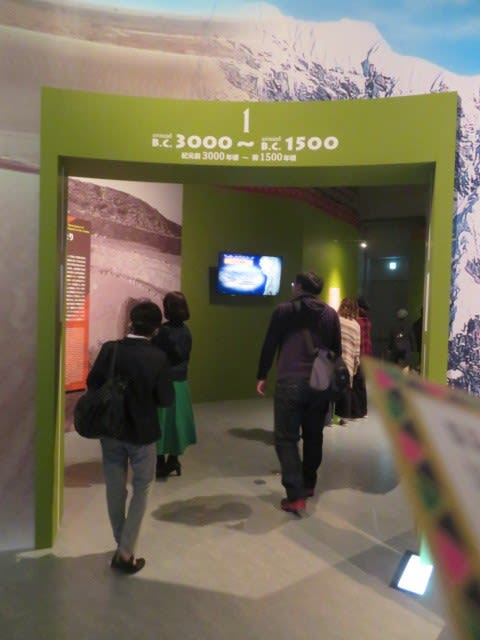

ワリ文化(BC650年頃~AD1000年頃)

土製のリャマ像 ラクダ科のリャマは運搬、織物のための採毛、食肉などの用途でアンデスには欠かせない家畜。

シカン文化(AD800年頃~AD1375年頃)

ロロ神殿「西の墓」の中心被葬者の仮面 多神教の風土の中で、シカンではこの仮面のような”アーモンド・アイ”をした一神教的な神が頻出する。

金の胸飾り

第5章 最後の帝国/チムー王国とインカ帝国 文字を持たなかったアンデスの人々の思想や宗教観などの変遷を黄金や石像、土器、織物などを通して知る。アンデス文明の最後を飾った、チムー王国とインカ帝国という二つの勢力の覇権争い。

チムー王国(AD1100年頃~1470年頃)

木製柱状人物像

インカ帝国(AD15世紀早期~1572年)

キープ 文字のないアンデス文明では、織物や家畜の数を紐に結び目をつけて記録した。もっと複雑な情報が隠されているという説もあるが、まだ解読途上で謎の多い遺物。ごく最近、解読法を見出したという情報もある。

アンデス地域に南北4000キロにも及ぶ大帝国を築いたインカ帝国は、1532年、わずか168名のスペイン人の侵略によってあっけなく崩壊したのだった。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!