こんばんわ。

長らく楽しませてもらった朝ドラ”エール”が今日、最終回を迎えた。なんと、古関裕而の名曲を、出演者が歌うコンサートで幕を閉じるという粋な計らい。いつもBSの午前7時半からのを見ているが、今日は地上波の8時からのも見てしまった。ドラマ出演者とは言っても、みなプロかプロ級の方ばかりだそうだから、素晴らしい歌声。15分ではもの足りないくらい。30分ものにして、最近つまらなくなった年末の紅白歌合戦のどこかに組み込んでもらいたい。

では、記念に本ブログにも残しておきましょう。

古関裕而役の窪田正孝の司会でスタート

オープニングはぼくの幼年時代の愛唱歌。♪とんがり帽子♪から。子役の子供たちを中心に。

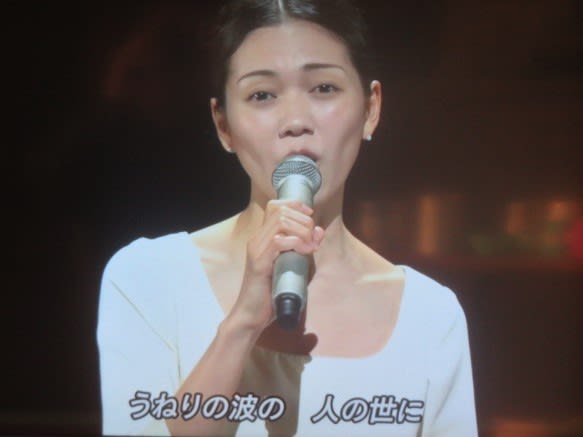

モスラの歌 藤丸(井上希美)、夏目千鶴子(小南満佑子)

福島行進曲 ミュージックティーチャー御手洗(古川雄大)

船頭可愛いや 佐藤久志(山崎育三郎)ギター/村野鉄男(中村蒼)

福島三羽ガラス

フランチェスカの鐘 藤堂先生の奥さん(堀内敬子)

イヨマンテの夜 馬具職人の岩城新平(吉原光夫)これが一番驚いた。知らなかったが、なんと帝劇でレミゼラブルの主役を演じている方らしい。

高原列車は行く 関内光子(薬師丸ひろ子)元歌手だけあって、さすが。この歌は福島が舞台だったとは知らなかった。

栄冠は君に輝く 藤堂先生(森山直太朗)

そして、フィナーレは名曲中の名曲、長崎の鐘。

指揮/古山裕一(窪田正孝)、古山音(二階堂ふみ)ほかオールキャスト

フィナーレ

コロナ時代、たくさんのエールをいただきました。サンキュウ!

。。。。。

今日は、話題の”鬼滅の刃”を見てきました。鬼との決闘シーンなど、年寄りには少し、刺激が強すぎたかな。ぼくには宮崎駿や新海誠の方がしっくりいく。どうも時代遅れの男になってしまったようだ。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

映画を見たあと、茅ヶ崎中央公園の山田耕作顕彰碑のうしろのラクウショウ並木を見に行った。少し、見頃を過ぎていた。

“”

“”