おはようございます。

東京ステーションギャラリーで”大津絵/もうひとつの江戸絵画”展を見てきました。大津絵は、広重の東海道張交図会の大津宿の場面にもこれ(鬼の念仏)が描かれているように、当宿場町の人気のお土産物だった。安価で絵も面白く、飛ぶように売れた。しかし、近代になり、街道の名物土産としての使命を終えたが、残された大津絵、とくに初期のものは、多くの審美眼のある文化人の目にとまり、美術品の対象となり蒐集された。

ぼくがはじめて大津絵を知ったのは、柳宗悦経由である。日本民芸館や柳宗悦展でみている。宗悦は”美醜の基準をとりはらって、ものをみなければならない”、と、江戸期以降の、民芸品、絵馬、丹波布(京阪で丁稚の布団生地につかわれていた)、金具屋の看板などにも美を感じたが、これらの中に庶民のお土産物、大津絵も入っていた。

本展でも柳宗悦コレクションが52点も展示されている。さらに、洋画家の小絲源太郎コレクション(現在、笠間日動美術館蔵)が35点、ほかにも大津絵を愛した文化人が所蔵した作品、たとえば、富岡鉄斎、浅井忠、魯山人、芹沢圭介、梅原龍三郎、白洲正子、棟方志功らのも含め、合計150点もの大津絵が集合している。

また、所蔵家たちは掛軸の表装にもこだわり、それも見どころのひとつ。馬子にも衣裳(失礼!)で、さらにりっぱな作品にみえる。

展覧会を巡っていくと同じ絵柄に何度も出くわす。これらは、風刺画であったり、護符としても売られていたので、人気の画題が多く作られた。大津絵十種といわれる主要画題があったそうだ。浮世絵とは違い、作者は無名の絵師ばかりである。以下、ちらしに載っている作品を中心に紹介しましょう。

鬼の行水(民芸館)柳宗悦が絶品と激賞したこの作品は、小説家の渡辺霞亭が所有していたが、転売後、18年の時を経て入手した。雨雲に鬼の虎皮の腰蓑をかけ、行水しようとしている図。鬼ですら身を綺麗にすべし、あるいは、外見ばかりを気にする人間を風刺したものとの説も。ぼくの説は雨雲が来ているのに行水しようとする鬼。先のことを考えないで、気ままに行動する人を風刺する画とみました、自分のことですが(笑)。

鬼の念仏(笠間日動美術館蔵)一番人気の画題で、壁に貼ったりしておくと、子供の夜泣きがなくなる効能があるという。

外法梯子剃(福岡市博物館蔵)長頭の寿老人の頭に梯子を掛け、禿頭を剃る大黒という図。江戸中期頃より風刺画として、心学者の教えを道歌にして添えるようになった。ここでは、福も寿も登りつめたる頂ははだかになってすべりそうなり

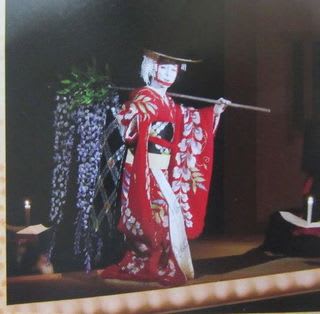

藤娘(福岡市博物館蔵)鬼の念仏と並ぶ人気画題。歌舞伎や舞踊に取り入れられた。江戸後期以降には良縁の符としても売られた。

愛之助の藤娘(大津絵道成寺)2017年2月歌舞伎座で。愛之助の5役早変わりがすごかった。

猫と鼠(笠間日動美術館蔵)本来食べ、食べられる猫と鼠が酒盛りする図。道歌に聖人の教えを聞かず終に身を滅ぼす人のしわざなりけり

提灯釣鐘(民芸館)猿が提灯と釣鐘を天秤でかついでいる図。重さが逆に描かれている。本当の値打ちをさかさまに扱う人間を風刺している。

青面金剛(芹沢圭介美術館蔵)大津絵の筆のはじめは何仏(芭蕉)とあるように、初期の大津絵は仏画だった。青面金剛は庚申待(こうしんまち)の本尊として、広く庶民に信仰されていた。

長刀弁慶(大津市歴博蔵)弁慶の立ち往生の図。

とても楽しい展覧会でしたよ。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!