こんばんわ。

水木しげるの生誕100周年を記念して、横浜のそごう美術館で大々的な展覧会が開催されている。水木しげるの妖怪 百鬼夜行展 /お化けたちはこうして生まれたというテーマ。タイトルのように、水木が描いた妖怪たちがずらりと第3章・水木しげるの妖怪工場で38点、加えて、第4章・水木しげるの百鬼夜行で74点、併せて112点が並んでいる。文字通り、妖怪 百鬼夜行展である。水木ファンにはこたえられない展覧会。

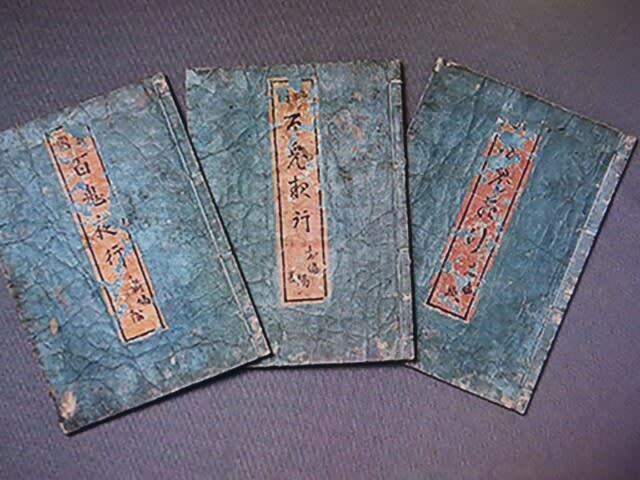

さらに、サブタイトルの”お化けたちはこうして生まれた”では、ぼくも持っている柳田国男の”妖怪談義”や鳥山石燕『画図百鬼夜行』などの種本が紹介される。柳田は幽霊とお化けは明確に区別し、お化け(妖怪)専科で、”遠野物語”では遠野地方の妖怪を、”妖怪談義”では全国レベルの妖怪が登場する。でもいずれも伝承、説話の紹介で、画像は一切出てこない。想像するしかないが、水木の想像力で映像化される。一方、石燕『画図百鬼夜行』は絵が主体なので、水木もこれを参考にしている。

写真撮影禁止でよかった。もし撮影OKであったら、112点全部撮って、どれをここに出したらよいか収拾がつかなくなってしまっただろう。幸い、ちらしに数点、選出されていたので、それらを利用させてもらおう。

ここにいろいろなお化けが顔を出している。浮世絵でお馴染みの妖怪もいくつか。

では、代表的妖怪に登場願おう。

がしゃどくろ(餓者髑髏)お墓に埋葬されなかった人の骸骨や怨念が集まって巨大なドクロの姿になったといわれる妖怪。国芳の名作”相馬の古内裏”にも登場する。

あかなめ(垢嘗め)風呂桶や風呂にたまった垢を嘗め喰うとされる妖怪。

海坊主 海に住む妖怪

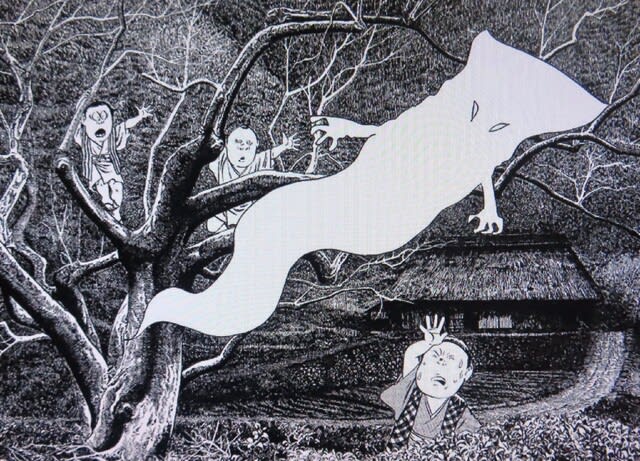

一反木綿 鹿児島県に伝わる、夕暮れに木綿のような妖怪が人を襲う。

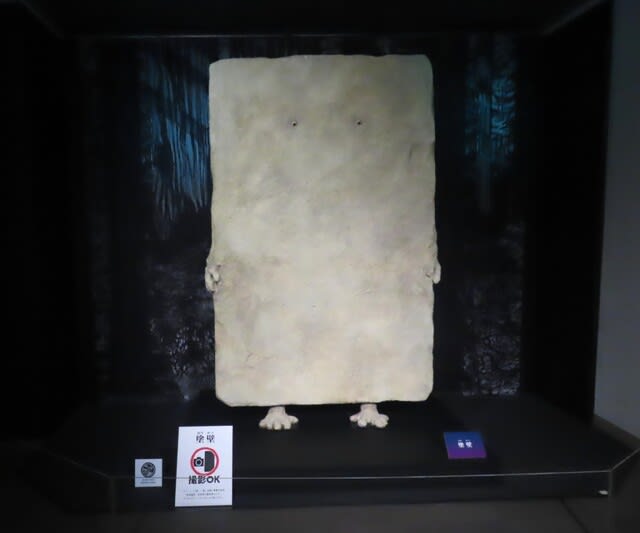

塗壁 九州北部に伝わる、夜道で人間の歩行を阻む、姿の見えない壁のような妖怪。水木も戦地で経験したという。唯一、写真撮影OK。

そうそう水木風アマビエもいましたよ。

妖怪関連の水木蔵書も20冊ほど展示されている。とくにこの二つが重要。

柳田国男 妖怪談義 修道社1958年5版(初版1956年)水木しげる蔵。ぼくは講談社の文庫本を持っている。柳田は14歳の頃、祠の前を掘ってうつくしい古銭を見つけたとき、澄みきった青空の中に数十の昼の星を見たという体験を語っている。それが、その後、不可思議な妖怪伝承を書き留めていくきっかけになったのだろうか。

鳥山石燕『画図百鬼夜行』

面白い展覧会であった。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

懐かしいゲゲゲの女房(2010年)。水木はその後、5年ほど生きて(2015年11月93歳)、あの世へ旅立った。