【tv】ぶらぶら美術博物館「出雲と大和展」

【tv】ぶらぶら美術博物館「出雲と大和展」

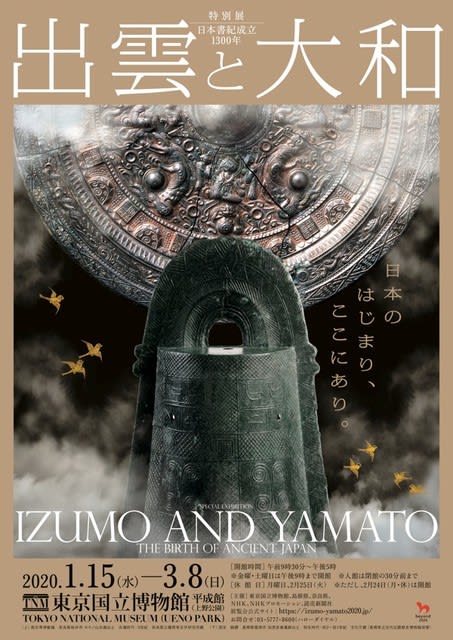

開催中の美術展などを紹介する番組。今回は東京国立博物館平成館で開催中の「出雲と大和展」を取り上げていた。見たいと思っていたものの、日程も残り少なくなってきたしどうしようかと迷っていた。とりあえず番組見て判断しようという事でメモ取りながら見てみた。結果、とても心惹かれたので記事にして残しておく。これは行きたい!

と、行きたい気持ちが高まったのですが、新型コロナウィルスに配慮して東京国立博物館が2月27日から3月16日まで休館を決定。このため、3月8日まで開催予定だった今展は急遽閉幕となってしまった😫💦 気になったら早め早めに行動しなきゃダメだね😢

「出雲と大和」は閉幕してしまいましたが、記事はせっかく書いたのでUPしておきます😌

今回の解説は考古室長の品川欣也氏。途中、考古学者は上屋に弱いという発言で笑わせつつ、分かりやすい解説。今年は日本書紀( Wikipedia)成立から1300年ということで、それを記念しての企画展。

Wikipedia)成立から1300年ということで、それを記念しての企画展。

出雲と大和があまり結びつかないが、日本書紀には政治の中心は奈良、神事や祭祀は出雲と書かれているのだそう。奈良県の 橿原考古学研究所附属博物館と島根県の古代出雲歴史博物館が共にリニューアル中ということで実現したという背景もあるらしい。ということで、普段なかなか見れないお宝が見れるらしい😍

橿原考古学研究所附属博物館と島根県の古代出雲歴史博物館が共にリニューアル中ということで実現したという背景もあるらしい。ということで、普段なかなか見れないお宝が見れるらしい😍

【出雲】

【出雲】

「出雲大社 宇豆柱」

まずは、出雲から。 出雲大社は現在でも大きな神社だけれど、巨大神殿があったのではないかという伝説があった。2000年にそれを裏付ける貴重な柱が3セット発見され、そのうちの2セットが発掘された。セットと言っているのは3本の柱が1セットとして出土したから。

出雲大社は現在でも大きな神社だけれど、巨大神殿があったのではないかという伝説があった。2000年にそれを裏付ける貴重な柱が3セット発見され、そのうちの2セットが発掘された。セットと言っているのは3本の柱が1セットとして出土したから。

調査の結果、これは鎌倉時代の本殿を支えた柱で1.3m地中に埋まっていた。この太さなどから考えると高さは48mあったと考えられており、ビルの15階に相当するのだそう。古代にそんな建築が可能なのか大林組が検証したところ、造れないことはないだろうという結論に至ったのだそう。そして鎌倉時代まで巨大神殿が存在していたということになる。

「模型 出雲大社本殿」

平安時代の本殿を10分の1で再現。階段は109mあったと考えられている。社を支える宇豆柱は、作成当時まだ発掘されていなかったため1本になっている。この巨大神殿を建築するには、12万人を動員して6年間要し、費用としては121億円かかるだろうとの試算が出たらしい。まぁ、現在ならば重機などもあるし、もう少し早く人数も少なく出来るかもしれないけど、木材の調達などを考えると難しそうだな🤔

上屋の形はこれでいいのか?との質問に、考古学者はその辺りは苦手だとの回答🤣 口遊み( コトバンク)とメモしてるけど何のことか分からない💦 雲太・和二・京三のことかな? 平安時代に言われていたこの雲太・和二・京三は、雲太=出雲大社、和二=東大寺大仏殿、京三=平安京大極殿のことで、この順番が大きさのことを表しているのであれば、東大寺大仏殿は高さが45mあるので、それより大きかった出雲大社は48mあったのではないかと考えられているとのこと。

コトバンク)とメモしてるけど何のことか分からない💦 雲太・和二・京三のことかな? 平安時代に言われていたこの雲太・和二・京三は、雲太=出雲大社、和二=東大寺大仏殿、京三=平安京大極殿のことで、この順番が大きさのことを表しているのであれば、東大寺大仏殿は高さが45mあるので、それより大きかった出雲大社は48mあったのではないかと考えられているとのこと。

「金輪御造営差図」

描かれた時代は特定されていないけれど鎌倉時代~室町時代ではないかと言われている。画像が小さくて分かりにくいのだけど、一番下の真ん中が宇豆柱。以前は円の中に描かれた3つの円が柱なのか議論がされていたけれど、2000年に宇豆柱が発掘されたことにより、この絵図が正しいことが判明した。これまた分かりにくいのだけど一町と書かれているそうで、一町は109m。

どうやら鎌倉時代までは巨大神殿があったことは間違いなさそうだけれど、ならばいつから小さくなったのか? おそらく徐々に小さくなっていったのではないか。江戸時代に徳川幕府の許可を得て大きく戻したという資料があるそうで、おそらくその際に現在と同じ大きさに戻したのではないかと考えれられる。

古事記( Wikipedia)や日本書紀に巨大神殿の記載がある。日本書紀は大国主命(

Wikipedia)や日本書紀に巨大神殿の記載がある。日本書紀は大国主命( Wikipedia)が国造りをする様子が書かれている。天照大神(

Wikipedia)が国造りをする様子が書かれている。天照大神( Wikipedia)から息子に国を譲って欲しいと依頼があり、これを受け入れる代わりに宮を建てて自分を祀るようにと言ったことから、出雲大社が造られたとされている。この国譲り(

Wikipedia)から息子に国を譲って欲しいと依頼があり、これを受け入れる代わりに宮を建てて自分を祀るようにと言ったことから、出雲大社が造られたとされている。この国譲り( Wikipedia)は、大国主命=地方権力者、天照大神=中央集権権力者で、和解して国造りをしたということを例えているのではないかとのこと。

Wikipedia)は、大国主命=地方権力者、天照大神=中央集権権力者で、和解して国造りをしたということを例えているのではないかとのこと。

平成8年に農道から39個の銅鐸が発見されたそうで、これはその模型。銅鐸は弥生時代に祭りの際に使用されたもので、主に近畿地方から多く出土している。一か所で出土した量としては日本最多で、地域の境界に埋めたのではないか? 近畿地方から来たのか、出雲で作ったのか? この量からするとそれなりに大きな自治体があったと思われるが、権力者は誰だったのか? 模型は金色だが本来はこの色なのかという質問には、銅製なので緑青が吹いた。

12年前に銅剣約360本、銅矛16本、銅鐸6個が荒神谷遺跡で発見された。銅剣は大量生産されたようだが、銅矛は太さが異なるものや色の配合の違いなどがあり、作られたタイミングが違うのではないか。銅剣は鋳型がなく研ぎ方の特徴などから北九州で作られたのではないかと思われる。交流があったのではないか?

「円筒埴輪」

世界最大の埴輪。メスリ山古墳( Wikipedia)から出土。勢力の大きな王がいたのではないか。円筒埴輪は王の墓の周りに置かれることが多い。どうやって焼くのか? 円筒をまず作って周りに窯を作ったのではないか。

Wikipedia)から出土。勢力の大きな王がいたのではないか。円筒埴輪は王の墓の周りに置かれることが多い。どうやって焼くのか? 円筒をまず作って周りに窯を作ったのではないか。

「三角縁神獣鏡」

縁が三角。何がスゴイのか? 景初三年と書かれている。魏志倭人伝( Wikipedia)に卑弥呼(

Wikipedia)に卑弥呼( Wikipedia)が魏の皇帝から100枚贈られたと記載がある。黒塚古墳(

Wikipedia)が魏の皇帝から100枚贈られたと記載がある。黒塚古墳( Wikipedia)から出土。中国から輸入? ここが卑弥呼の墓なのでは? 景初三年の銅鏡は2枚しかない。木棺を囲むように銅鏡を飾る。大和王権(

Wikipedia)から出土。中国から輸入? ここが卑弥呼の墓なのでは? 景初三年の銅鏡は2枚しかない。木棺を囲むように銅鏡を飾る。大和王権( Wikipedia)の権力者の墓ではないか。

Wikipedia)の権力者の墓ではないか。

銅鏡は大和王権が管轄していた。現在で考えると日本円が流通する範囲が日本であるように、銅鏡が流通する範囲が大和だった。関東でも出土している。33枚出土は日本最多でこれはスゴイこと。

沖ノ島に朝鮮半島や中国との交流の要所があった。大和王権と朝鮮半島のつながり。

「七支刀」

4世紀。刀とあるが両刀なので本当は剣。 石上神宮で普段は完全非公開! 金の象嵌61文字で由来や来歴が記されている。たくさん鍛えて作られた剣は、多くの兵を退けると書かれている。百済から倭へ贈られた。当時の朝鮮半島は百済、新羅、高句麗が治めており、高句麗が百済を攻撃していたことから、百済は倭と結びたいと考えていた。それを裏付けるものとして伝説の剣。日本書紀にも七枝剣と記載あり。実物で証明されたが、これは珍しい例。全期間展示されている。

石上神宮で普段は完全非公開! 金の象嵌61文字で由来や来歴が記されている。たくさん鍛えて作られた剣は、多くの兵を退けると書かれている。百済から倭へ贈られた。当時の朝鮮半島は百済、新羅、高句麗が治めており、高句麗が百済を攻撃していたことから、百済は倭と結びたいと考えていた。それを裏付けるものとして伝説の剣。日本書紀にも七枝剣と記載あり。実物で証明されたが、これは珍しい例。全期間展示されている。

「金銅装鞍金具」

藤ノ木古墳( Wikipedia)から出土。象、龍、鬼神が彫られている。取っ手にはガラスが埋め込まれている。作られたのは日本か中国か朝鮮半島か議論が分かれている。龍は中国、象は西アジア。古墳時代6世紀の作。当時、馬は貴重だった。乗ると煌びやかで王と分かる。

Wikipedia)から出土。象、龍、鬼神が彫られている。取っ手にはガラスが埋め込まれている。作られたのは日本か中国か朝鮮半島か議論が分かれている。龍は中国、象は西アジア。古墳時代6世紀の作。当時、馬は貴重だった。乗ると煌びやかで王と分かる。

【奈良】

【奈良】

538年仏教公布。祭祀をするために寺が建てられた。神道から仏教へ移行。仏教推進派の蘇我馬子( Wikipedia)が飛鳥寺を開基。日本最古の本格寺院。玉類:古墳、金延板:寺が一緒とメモがあるのだけど意味が分からない💦 一緒に出土したってことかな? 過渡期を表していて貴重とのこと。

Wikipedia)が飛鳥寺を開基。日本最古の本格寺院。玉類:古墳、金延板:寺が一緒とメモがあるのだけど意味が分からない💦 一緒に出土したってことかな? 過渡期を表していて貴重とのこと。

「持国天立像」(當麻寺蔵)

日本で2番目に古い四天王。最古は法隆寺の四天王像。表情は抑えめ。怖くない。東寺くらいから怖くなる。髪がある神将は珍しい。唐の長安で流行。脱活乾漆製( Wikipedia)で日本最古例。

Wikipedia)で日本最古例。

仏教推進派の蘇我氏 VS 神道保守派の物部氏が対立。仏教推進派が優勢となり測量、土木、建築の最先端技術を使って国を造った。神仏習合( Wikipedia)。本地垂迹(

Wikipedia)。本地垂迹( Wikipedia)。本地:仏が垂迹(変身)して神になる。国を守る守護神。とメモが書いてあるのだけど、話のつながりが全然分からなくなってしまった💦 とりあえずそのまま書いておく😌

Wikipedia)。本地:仏が垂迹(変身)して神になる。国を守る守護神。とメモが書いてあるのだけど、話のつながりが全然分からなくなってしまった💦 とりあえずそのまま書いておく😌

今回、かなり盛りだくさんの展示だったようで、山田五郎氏によれば2回分企画展が出来る見応えとのことだった。仏像もたくさ来ていて、時間が足りず唐招提寺の四天王も言及するものの素通り😣

画像が見つけられなかったのだけど「牛頭天王坐像」を紹介していた。牛頭天王( Wikipedia)は祇園精舎(

Wikipedia)は祇園精舎( Wikipedia)を守る。これが須佐之男命(

Wikipedia)を守る。これが須佐之男命( Wikipedia)になり、大黒天が大国主命になった。神仏習合。

Wikipedia)になり、大黒天が大国主命になった。神仏習合。

とにかく見応えがあって、素通りした作品が多かったと山田五郎氏。かわいい埴輪も見てないんだよー💦 とおっしゃっていた。

多分、この子のことだよね。これは見たかったな~😭 これ埴輪ってことは焼いてあるんだよね? このクオリティすごいな! しかもかわいいし😳

これはホントに見たかったなーーーー💦 しかも・・・

フェリシモのこのピアス欲しかったんだよね~ 銅鐸はつけるのちょっと勇気がいるけど、勾玉は全然いけるでしょ! どうやらフェリシモのサイトで買えるっぽい! 買ってしまう予感😍

ぶらぶら美術博物館:毎週火曜日 21:00~22:00 @BS日テレ

ぶらぶら美術博物館:毎週火曜日 21:00~22:00 @BS日テレ