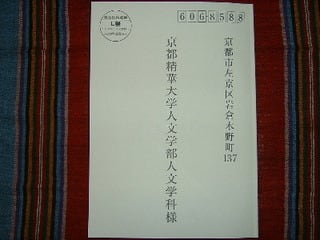

なんだろうと封を開けてみると『京都精華大学人文学科様』

というタイトルのユニークな白い冊子。

今年1月14日の「精華大で上野千鶴子にケンカを学ぶ」の講演が

収録されているので、わざわざ送ってくださったのだろう。

(上野さん、ありがとう)

L祭~さよなら人文学科~人文学科記念冊子

『京都精華大学人文学科様』(京都精華大学人文学部)

「京都精華大学(人文学部)人文学科」が3月限りでなくなるので、

「L祭~さよなら人文学科」実行委員会が3回の記念講演会を企画し、

その講師のひとりが「上野千鶴子さん」というわけ。

上野さんは東大の前は、この人文学科の教員だった。

精華大にも上野さんにもすくなからぬ縁があるわたしは、

はるばる京都にこの講演を聞きにいったんだけど、

シャイなわたしは、上野さんのすぐ近くに座ってたのに、

ろくに話しもせずに帰ってきてしまったのだ(笑)。

「上野さんの講演に行きました」(1/15)

「精華大で上野千鶴子にケンカを学ぶ」の

講演もよかったけど、活字になったものを

あらためて読むと、もっといい。

上野さんの講演だけでなく、この本全体が

精華大への愛にあふれてて、胸がいっぱいになった。

ところで、タイムリーに記事にしぞこなったのだけど、

ところで、タイムリーに記事にしぞこなったのだけど、上野千鶴子さんの「ケアの社会学」の連載をしている『クォータリー[あっと]3号』が3月末に発行された。今号は、第2章『家族介護は「自然」か?』。

「第1章では家族介護が何の法的根拠もないことを示した。それなら家族介護は慣習もしくは習俗なのだろうか? 守旧的な人々が懐顧的に語る「家族介護」は、日本的な家族制度のもとでの保守すべき「伝統」なのだろうか?そもそも家族介護とは何か? 本章ではそれを検証し、家族介護の新しい動向を論じ、家族介護をとりまく現実をあきらかにし、家族介護のミクロとマクロの配置を考察する」(P131)からはじまり、20ページにわたって詳細に論じ「7 家族介護はほんとうによいか?」で次号へつづく。はやく次が読みたくなる上野さんの連載。

特集は「コーヒーの世界システムと対抗運動」。こちらも読み応えのある骨太の特集。おすすめの本です。

『京都精華大学人文学科人文学科様』には、

1月27日の記念講演「谷川俊太郎朗読会」の収録されている。

だいすきな谷川さんの詩をライブで聞ける企画って、すてき。

本の結びは、なんと実行委員会の学生さんたちに

「人文学科へむけた、別れの詩を書いていただけませんか?」

と請われて書いた谷川俊太郎さんの詩。

なみだがどっとあふれてしまった。

さよならは仮のことば(P42)

さよならは仮のことば(P42)さよならは仮のことば

谷川俊太郎

夕焼けと別れて

ぼくは夜に出会う

でも茜色の雲はどこへも行かない

闇にかくれているだけだ

星たちにぼくは今晩はとは言わない

彼らはいつも昼の光りにひそんでいるから

赤んぼうだったぼくは

ぼくの年輪の中心にいまもいる

誰もいなくならないとぼくは思う

死んだ祖父はぼくの肩に生えたつばさ

時間を超えたどこかへぼくを連れて行く

枯れた花々が残した種子といっしょに

さよならは仮のことば

思い出よりも記憶よりも深く

ぼくらをむすんでいるものがある

それを探さなくてもいい信じさえすれば

写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大。

最後まで、読んでくださってありがとう。

⇒♪♪人気ブログランキング参加中♪♪