紅葉の名所「泉涌寺」の門前近くにある「即成院」は、真言宗泉涌寺派のお寺。

その歴史は、古く平安時代に恵心僧都が、伏見に建立した光明院がルーツと言われます。この光明院を建立したのは、橘俊綱で、関白藤原頼通の息子さん。父、関白が、宇治に平等院を建立したのに、憧れたのか、寛治元年(1087)伏見桃山に広大な山荘を作って、そこに阿弥陀堂を建てたのが、光明院のはじまりだそう。

本堂には、りっぱな阿弥陀如来さまと、二十五菩薩が、極楽浄土へと導くために鎮座しておられます。

国の重要文化財である仏様たちは、恵心僧都作とも、平安時代の仏師、定朝とその弟子たちの作とも言われているそう。ということが、お寺のパンフレットに…。

「えー定朝って、平等院の阿弥陀如来も作った人でしょ?平等院の阿弥陀堂ができたのは、天喜元年(1053)だから、随分長生きだったんだねー」と、ミモロ。阿弥陀如来のお姿は、平等院のものと、とてもよく似ていらっしゃいます。でもこのお寺のはじまりの年には、すでに没しているはず…。まぁ、誰が作ったかはともかく、とても美しい阿弥陀如来であり、優秀な仏師の作であることは、一目瞭然です。

昔は、金色に輝き、まばゆいお姿だったそう。隣りに並ぶ二十五菩薩は、それぞれ手に、笛などの楽器を持ち、表情豊かな坐像です。

「どんな音楽演奏するんだろ?」と想像します。さぞや妙なる調べでしょう。

本堂では、とても近くで、阿弥陀様たちを拝むことができます。阿弥陀如来の衣は、「きりかね」細工が施されていたそう。今は、その輝きを見ることはできません。きりかね細工は、金箔などを細く切って、接着させて、細い線を描く装飾技法。高度なテクニックが必要とされるもの。つまり、それだけ優れた腕をもつ仏師に依頼した、お金を掛けた仏像だと言えます。注文主だろう橘俊綱の思い入れを伺わせます。

さて、阿弥陀如来に参拝する前、ミモロは、お寺の手水場でお清めを…。

「与一の手洗い場」との表示が。実は、このお寺は、「平家物語」の屋島の合戦で、扇の的を射落としたことで有名な那須与一が、庵を結び没したといわれる、与一ゆかりのお寺です。与一は、深く阿弥陀如来を信仰していたとか。

ともかく、神様、仏様に、なにか願いをするためには、まずお清めで、心を整え、身を浄めることが大切。

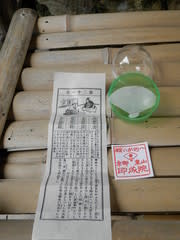

洗い場のところには、正しい手の洗い方の説明が、写真でわかりやすく…。「フムフム・・・石鹸で、こう洗うのねー」と、熟読するミモロ。そばには、「願いが的へ」と書かれたものが立っています。

洗い場のところには、正しい手の洗い方の説明が、写真でわかりやすく…。「フムフム・・・石鹸で、こう洗うのねー」と、熟読するミモロ。そばには、「願いが的へ」と書かれたものが立っています。 その扉を開けると・・

その扉を開けると・・ 中にはガチャガチャが。

中にはガチャガチャが。「えーっと200円入れて、ガチャガチャすればいいのねー」と、さっそく100円玉をいれ、つまみを廻します。

「わー出てきたー」プラスチック容器がコロンと。

「わー出てきたー」プラスチック容器がコロンと。中には、おみくじ、扇型シール、そして扇の形の紙石鹸が入っていました。

ミモロは、紙石鹸を手に取り、水道の蛇口のところへ。

「よーく心を鎮めながら、丁寧に手を洗わなくちゃー」と。「あんまり泡は立たない石鹸だねー」と、一生懸命手をすり合わせます。洗った後は、手を拭いて、そしておみくじに願いを込めながら、縛り、最後に扇型のシールを貼って…。

ミモロ、なにお願いしたの?「ウー秘密だよー」と、黙して語らぬミモロです。

ミモロ、なにお願いしたの?「ウー秘密だよー」と、黙して語らぬミモロです。お寺の境内の奥には、「那須与一の墓」と言われる供養塔があります。

「大きな供養塔…」そう高さ3メートルで、ボディ部分もがっしりとした堂々たる供養塔です。参拝した人の願いが的へと進むのを叶えてくださる供養塔です。

「大きな供養塔…」そう高さ3メートルで、ボディ部分もがっしりとした堂々たる供養塔です。参拝した人の願いが的へと進むのを叶えてくださる供養塔です。

お堂には、那須与一の絵や、絵馬が。

ちなみに、与一が、屋島の戦いで、小舟の的を射ったのは、なんと17歳の時。「えー高校生だったんだー」と、ミモロはビックリ。もちろん17歳と言えば、すでに元服を済ませ、当時は大人と認められている年齢です。そうは言っても、合戦への参加経験も浅く、さぞや緊張したことでしょう。

屋島の扇の的のシーンは、平氏と源氏の戦いが一段落して、お互い休戦状態になった夕刻に始まります。一艘の小舟が美女?を乗せて、沖に待機する平氏軍から、岸にいる源氏の方へを漕ぎいでます。美女のそばに掲げられた扇を射るよう挑発する平氏。そこで源氏としては引き下がれず、義経は、手練れの武将に命じますが、誰もが「体調が悪いの」「腰が痛いの」と言って辞退。やむおえず、その役目が、那須与一に回ってきます。でも、はじめはお兄さんにと言われたのに、お兄さんも「足の具合が…」と辞退し、弟へ。「すごいプレッシャーだよねー」そう、状況から見て、与一は逃げられない…もし失敗したら自害する覚悟で、馬を海へと進めます。そして「南無八幡大菩薩」と念じ、矢を放ちます。見事、矢は、扇を射落とし、夕陽に染まる海に日輪の扇が浮かびます。その成功に、敵である平氏も船端を叩き、ヤンヤヤンヤの大喝采。いちおう、その場は、めでたしめでたし…というお話。

でも、実はそれだけでは終わらず、その小舟に乗っていた平氏の武将が、興にのったのか舞はじめます。それを見た義経は、彼を射るように命じ、その武将を与一は射殺したという話も…。

それを、きっかけに、再び戦いが再開。平氏は、敗走し、壇ノ浦の戦いへとつながってゆきます。

戦いの無常を痛感しただろう17歳の与一…。戦いの後に出家し、平氏の菩提を弔う意味もあったのか、凱旋した鎌倉から戻り、平氏のホーム京都で、庵を結び、34歳で没します。それが、このお寺なのだとか…。

「源氏が鎌倉幕府を開いても、那須与一の名前が、その後出てこないのは、出家してたんだー」と。平家も滅亡、主人義経も追われ、まさに無常…無情…。

「この時代も過酷だよねー」とミモロ、京都に暮らし、歴史を知れば知るほど、その歴史の厳しさを感じます。日本史で習うのは、勝者の歴史。その陰に、必ず多くの人の悲しみがあることも、忘れてはいけないことかも…。

お寺を出て、近くを散策しながら、「秋だねー」とポツリ。

散りゆく紅葉を見ながら、ちょっとしんみり。「あ、ドングリ…」

散りゆく紅葉を見ながら、ちょっとしんみり。「あ、ドングリ…」 色づいた落ち葉の蔭に、ドングリを見つけます。木の次ぎの世代へと命をつなげる実・・・「ここから芽が出て、大きな木になるんだよねー」。小さなドングリをひとつ拾って、リュックの中へ、そっとしまうミモロです。

色づいた落ち葉の蔭に、ドングリを見つけます。木の次ぎの世代へと命をつなげる実・・・「ここから芽が出て、大きな木になるんだよねー」。小さなドングリをひとつ拾って、リュックの中へ、そっとしまうミモロです。*「即成院」の詳しい情報は、ホームページで

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、どうぞ金魚をクリックしてねー。ミモロより