昨日、夫と一緒に上野の国立西洋美術館で開催中の「カラヴァッジョ展」を見てきました。

カラヴァッジョという画家のことを今まで全く認識していなかったのですが、ウィキペディアによれば、『ルネサンス期の後に登場し、カラヴァッジョ(Caravaggio)という通称で広く知られ、1593年から1610年にかけて、ローマ、ナポリ、マルタ、シチリアで活動した。あたかも映像のように人間の姿を写実的に描く手法と、光と陰の明暗を明確に分ける表現は、バロック絵画の形成に大きな影響を与えた。』とのこと。

入館して最初に目にするのが‘身分差のある女性が男の手相を占う隙に指輪を抜き取る様子’を描いた「女占い師」という絵。世俗社会のいかがわしさ、人間の愚かさをモチーフにした絵にちょっとしたショックを覚えました。

「静物」のジャンルに収められた「果物を持つ少年」や「バッカス」は、確かに果物などの静物が精密に描かれていますが、私はどこかうつろで投げやりな若い男性の表情に強い印象を受けました。

カラヴァッジョは画家としては恵まれた環境にあったのに、自宅で暴れたり、舞踏会場や居酒屋を渡り歩いて喧嘩や口論に明け暮れ、ついには乱闘で若者を殺すに至ったとのことなので、そうした退廃的な気分が彼が描く若者像に現れているようにも思えました。

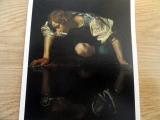

一方、「ナルキッソス」「洗礼者ヨハネ」「エマオの晩餐」などは、光に浮かび上がる人物の艶やかなのに静けさを湛えた不思議な美しさや、光と影の配置、構図の独特さが印象的で、‘光と陰の明暗’という卓越した個性が、後の西洋美術に少なからぬ影響を与えたというのも納得でした。

絵画鑑賞を終えて館外に出ると、上野公園は緑がいっぱ~い!「鮮やかな緑よ~ 明るい緑よ~♪」と先週のコーラスサークルで歌った懐かしのメロディーを口ずさみながら、西郷さんの銅像まで小散歩。本当に気持ちの良い季節です。

今まで美術館へ行った後に必ず行っていた池之端の「藪蕎麦」が閉店になったようなので、今回初めて「上野藪蕎麦総本店」に行ってみました。観光客で賑わう通り沿いにあるお店には外国の若者たちも沢山入っていて、店の前はズラリと行列。30分以上待って、ようやく入店が叶いました。久々の「藪」のお蕎麦はやはり美味しい。間違いない。春の山菜天麩羅も美味でした。

スペイン旅行から帰って以来、忙しかったり夫が捻挫したりと、ずっと叶わなかった美術鑑賞→上野公園散策→「藪蕎麦」の3点セットが、この爽やかな季節の間に実現して、納得、満足の一日となりました。(三女)